経済的DVとは?チェックリスト・離婚事由・慰謝料請求まで徹底解説

「夫がお金を払わず生活費が足りない」「自由に使えるお金がない」「自分が働くのを許してくれない」

そんな目に合っている方、ひょっとしたらそれは経済的DVかもしれません。

家庭内暴力、モラハラのひとつの形と言われる経済的DVとは一体どういうものなのでしょうか。

この記事では、近年、夫婦問題のキーワードとして浮上してきた経済的DVにフォーカスし、その意味、一般的なケチや倹約との違いから経済的DVを受けている場合の対処法について解説します。

目次[非表示]

経済的DVとは

経済的DVとは、配偶者に対して、生活のためのお金を渡さない、働かせないなど経済面の自由を奪うことで、相手を追い詰める行為のことを指します。

暴力という言葉からは「殴る」「蹴る」といった身体的な攻撃を連想しがちですが、経済的DVはお金の融通・自由を奪うことで相手の生活や行動を支配・拘束する点が特徴で、経済面から配偶者の尊厳を奪っていくことから、モラハラ(モラルハラスメント)の一類型と見なされることもあります。

経済的DVのチェックリスト

具体的に、経済的DVにあたる行動にどんなものがあるか、チェックリストで見ていきましょう。

- 最低限の生活費も渡さない

- 働けるにもかかわらず働かない

- 配偶者を働かせない

- 配偶者の給料や預貯金を使い込む

- 配偶者に借金させる

- 自由なお金を渡さない

- 給料や資産の金額を明かさない

- 過度な倹約(ケチ)を強要する

- お金に関する暴言を吐く

最低限の生活費も渡さない

生活に必要な最低限のお金・生活費を渡さない行為は経済的DVの典型例です。

配偶者の一方の収入を頼りに生活している場合、食費や光熱費、子どもの教育費といった基本的な支出を確保できなければ、家計は苦しく日常生活を維持することさえ困難となります。

本来、家庭の生活費は夫婦が協力して確保し合うべきものですが、意図的に生活費を渡さない行為は、収入がない、あるいは少ない相手を経済的に追い詰め、逃げ場も逃げる気力も奪う行為です。

働けるにもかかわらず働かない

配偶者が健康等の問題がなく十分働ける能力を持っていながら働かずに、相手に生活のすべてを依存するのも経済的DVの一形態です。

この場合、収入のない側は家計を負担せず、もう一方の配偶者だけが経済的負担を背負うことになります。

事情による一時的な失業は別として、働けるにもかかわらず就労を拒み続ける行為は、相手に逼迫した家計を維持する精神的な重圧をかけ、夫婦間での不公平感も重なり、長期的には配偶者間の信頼関係を壊す原因となります。

配偶者を働かせない

働けるのに働かない行為と同じく、働きたい配偶者の意思に反して相手を働かせない行為も経済的DVにあたります。

たとえば「家のことだけをしていればよい」「女性は働くべきではない」などと夫が主張して妻の就労を禁止している場合、夫は妻の経済的自立を妨げ、経済力を持たせないことで、自分への依存状態を強制していることになります。

こうした状況に置かれた妻は働きたくても収入源を持てず、経済的に独立する自由も奪われ、夫に従わざるを得ない立場に追い込まれます。

配偶者の給料や預貯金を使い込む

配偶者が働いて得た収入や、長年積み立ててきた預貯金を本人の同意なく使い込む行為は、財産権の侵害にあたる、より明らかな形の経済的DVです。

お金を使い込まれた側としては、自分が計画的に貯めてきた資産を失い、将来的な生活設計も破壊されるおそれがあります。

また、配偶者によるお金の使い込みは、必ずしも生活費を目的とするものだけではありません。浪費やギャンブルなど自己中心的な目的で勝手に使うケースも多いのが特徴です。

配偶者に借金させる

本人の意思に反して配偶者に借金をさせることも、重大な経済的DVと言えるでしょう。

代表的な手口は、自分の配偶者名義でクレジットカードやローン契約を行い、お金を引き出す行為です。こうした形で発生した債務は、返済義務だけが配偶者に残ることになります。

日常生活の中で返済の負担が増え困窮することはもちろん、配偶者の信用情報にも傷がつきます。

自由なお金を渡さない

生活に必要な最低限の費用は渡しても、収入がない あるいは 少ない配偶者に対して自分の裁量で使える自由なお金を一切渡さない行為も、経済的DVとみなされる場合があります。

たとえば、妻が趣味や交際費といった個人的な支出を禁止されれば、夫に経済的に完全にコントロールされ、生活の楽しみや社会的つながりが断たれるおそれがあります。

夫婦双方の収入状況や生活状態にもよりますが、夫婦のどちらかが一切の経済的自由を奪われている状況は、夫婦間で同じ水準の生活を保障されることを求める生活保持義務に違反します。実際には夫婦それぞれの心身の就労状況や健康状態もふまえて検討されますが、経済的DVと判断される可能性もあるでしょう。

給料や資産の金額を明かさない

家庭に必要な経済情報を意図的に隠し、給料や資産の額を配偶者に知らせないことも経済的DVに含まれる可能性があります。

配偶者のどちらかが収入や貯蓄の状況を不透明にすることで、家計の全体像を把握できなければ、もう片方の配偶者は生活費の資金繰りについて正しい判断を下すことはできません。

本来、夫婦で共有されるべき情報を意図的に隠すことは、相手を経済的に従属した状態に留める行為と言えます。

過度な倹約(ケチ)を強要する

合理的な節約ではなく、行き過ぎた倹約を強制する場合も経済的DVとされます。

たとえば、食事や医療費といった必要不可欠な支出まで削らせる、暖房や冷房の使用を極端に制限する、衣類や日用品の購入を禁止するなどが該当します。

これらの行為は「家計のため」という口実で行われることもありますが、実際には被害者の自由や尊厳を奪う行為であり、経済的な拘束の手段にもなり得ます。

お金に関する暴言を吐く

「お前は金を稼げない」「無駄遣いばかりだ」「誰の金で生活できているんだ」など、金銭に関する暴言や侮辱を繰り返すことも経済的DVの一環です。

直接的にお金を奪う行為ではなくても、言葉によって経済面での自信や自立心を傷つけ、被害者を萎縮させる効果があります。

こうした暴言は精神的DV(モラハラ)と経済的DVの両方の性質を持ち、被害者が自らの金銭管理能力を否定されることで、自由な意思決定をできなくなる悪循環も招きます。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

経済的DVとはいえないケース

上記のチェックリストに当てはまる状況でも、たとえば、以下のようなケースの場合は、経済的DVとはみなされない可能性があります。

- 配偶者の収入が低く、自分より家計に入れられる生活費が少ない場合

- 配偶者が生活費を入れていないものの、預貯金等もあり家計に問題が生じていない場合

- 配偶者が働いてくれないものの自分の収入で生活できている場合

- 配偶者の借金の返済はあるが、生活は苦しくなっていない場合

家計の維持に問題が出ていないなら経済的DVとはみなされない

おおまかに言えば、夫婦両者で生活費や家計面の負担に偏りがある場合でも、日常生活に大きな問題が生じず、生活を継続できていれば、経済的DVが認められる可能性は低いでしょう。

家庭の家計管理の仕方は、家庭・夫婦の数だけあります。金銭的な生活の苦しさにはつながらないものの、それでも相手に対する不満が残る場合、経済的DVではなく、シンプルに夫婦間の性格の不一致や価値観の違いと判断される可能性が高いです。

経済的DVとケチの線引きはどこになる?

経済的DVと単なるケチや倹約家の線引きは、当事者の主観によっても左右されるため、非常に難しいところがあります。

経済的DVは金銭面で夫婦の協力義務に違反する行動です。加害側が経済面の負担を強制することで、結果としてもう片方の配偶者の生活や行動を規定・支配する面があります。

一方、ケチや倹約は家計の維持や貯蓄など、合理的な目的のもとに「お金を控える」ライフスタイルを指す言葉です。目的は明確に節約なので、夫婦双方が納得の上で、かつ、生活に必要な最低限の支出は当然確保されているのが前提になります。

最終的には

- その取組により生活や健康に大きな支障が生じているか

- 家計上の取り組みとして夫婦間で合意があるか

この2点が、経済的DVとケチの線引き、分岐点となるものと考えられます。

経済的DVは離婚の原因になる?

まず、夫婦双方の同意さえあれば、経済的DVはもちろん、ただのケチでも離婚することは可能です。夫婦同士の話し合いでする離婚のことを“協議離婚”と言いますが、協議離婚の場合、理由を問われることはありません。何でも良いので、夫婦いずれかがケチであることが離婚の理由であっても、夫婦の同意ありとして離婚は認められます。

相手が離婚を拒否している場合、法定離婚事由が必要に

一方、相手が離婚を拒否している場合には、そうはいきません。

相手の合意なく強制的に離婚手続きを進めるためには、家庭裁判所での調停を経て、最終的には裁判により離婚を認めてもらう必要があります。家庭に関するトラブルについては“調停前置主義”というルールがあるため、いきなり離婚裁判を起こすことはできないからです。

そして裁判所の手続きにより強制的に離婚を認めさせるためには、以下のような理由(法定離婚事由)がなければならないと法律に定められています。

民法770条1項 法定離婚事由

- 配偶者に不貞な行為があったとき。

- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることも

経済的DVによる離婚が認められるには、上記のうちの「配偶者から悪意で遺棄されたとき」または「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると裁判所にも認められるほど深刻な態様であり、かつ客観的な証拠が揃っていることが必要です。

「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とは、民法第752条に定められている「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という義務に、正当な理由なく違反することを意味します。正当な理由とは、たとえば病気・ケガにより働くことができないなどのやむを得ない事情です。

自由に使える生活費を渡さない、過度の倹約を強要するなどの行為は、夫婦の協力義務や扶助義務に違反していると判断されることがあります。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は、1~4以外の離婚事由を一括りにしたものです。

法定離婚事由に当てはまらなくても離婚が認められるケースも

これら1~4の法定離婚事由に当てはまらなくても、配偶者の過度なケチや経済的DVがきっかけで夫婦関係が破たんしており、これ以上婚姻生活を続けることが困難であると客観的に判断された場合には離婚が認められることがあります。たとえば、性格・価値観の不一致、長期間の別居、DVなども、離婚を認める要因として挙げられます。

最終的には、経済的DVによる影響が夫婦関係に対してどれだけ深刻か、その程度によって離婚の認否が判断されることになるでしょう。

経済的DVの証拠

前述のように、経済的DVを理由に離婚を申し立てる場合、経済的にどれだけ深刻な被害を受けたかを、証拠を通じて証明する必要があります。

経済的DVの証拠になるものとしては、たとえば以下のようなものが挙げられます。

- 預金通帳(入金状況や浪費・支出の発生状況がわかるもの)

- 家計簿(経済的DVを受け始めた前後で家計状況の推移がわかるもの)

- お金に関する暴言の含まれるLINEやメールの履歴、録音・録画など

- 経済的DVで受けた内容を綴った日記やメモ

- 家賃・光熱費・子どもの学費・医療費などの請求書や督促状(日常の必要経費未払いを示すもの)

経済的DVの証拠として有効とされるものは、相手から受けた「金銭の制限・強要・搾取」を裏付けられる記録です。

できるだけ客観的で具体的な内容の証拠を確保することで、裁判や調停で役立ちます。

経済的DVを受けた場合の対処法

経済的DVは、生活費を渡さない、収入を管理され自由に使えないなど、被害者の生活や自立を阻む深刻な問題です。精神的負担も大きいため、早期に適切な対処を行うことが重要です。以下では、状況に応じて検討すべき具体的な方法を解説します。

夫婦での話し合い

まずは夫婦間で冷静に話し合いを試みることが基本となります。

生活費の配分や家計管理の方法について意見を伝え、相手の考えも確認することで改善の余地が生まれることもあります。

ただし、経済的DVを行うタイプの方の場合、対話を拒否してくる場合も少なくありません。話し合いをすることで、逆に相手の攻撃的な態度を強めてしまうリスクもあります。

話し合いの内容・推移について記録は残しつつ、あくまで心身の安全を最優先に進めてください。

記録は録音・録画がベストですが、相手に嫌がられ、拒否される可能性もあります。その場合は内容をまとめたメモまたは議事録にまとめておくのが良いでしょう。

第三者への相談

話し合いで解決が難しい場合、第三者への相談が有効です。

DV相談ナビやDV相談+、配偶者暴力相談支援センターなど公的機関では、無料で家庭の問題にまつわる相談や一時的な保護、生活支援につながる情報を提供しています。

また信頼できる親族や友人に状況を共有するのも、精神的な支えになるとともに、他者の視点で自分が置かれた状況を冷静に把握する一助になるでしょう。

トラブルの性質上、経済的DVは家庭内というプライベート空間で起こります。そのため、実際は被害を受けている本人にも関わらず、家庭や自身の問題として、自分でひとり抱え込んでしまいがち。

第三者に相談することで精神的な孤立を防ぎ、相談することではじめて気付ける点もあるでしょう。専門機関や専門家を活用すれば、客観的な立場からの助言や安全確保の方法などについての情報も得られます。

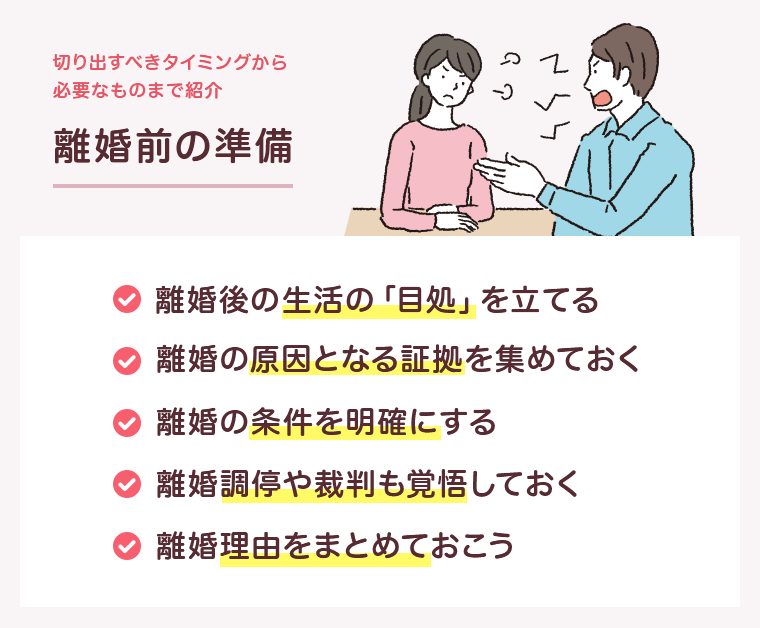

離婚の検討

日常生活に深刻な影響を及ぼしているにも関わらず、経済的DVが続き、話し合いなどを経ても改善される見込みがない場合、離婚も現実的な選択肢になっていくでしょう。

離婚するにあたっては、財産分与や慰謝料、養育費などお金に関する取り決めます。

とりわけ経済的DVを理由に慰謝料を請求したい場合は証拠を通じて経済的DVが存在したことの立証が非常に重要です。

勢いで離婚を急ぐのではなく、生活の安定や子どもの福祉を考慮しつつ、しっかりと準備を進めていくのが良いでしょう。

弁護士への相談

経済的DVを理由として、有利な条件での離婚を実現するには、弁護士への相談が有効です。

弁護士は、経済的DVに関する証拠の整理や離婚手続き、財産分与、養育費請求などについて具体的な助言を行い、必要に応じて代理人として交渉を進めてくれます。

夫婦~離婚問題について初回相談を無料で受け付けている法律事務所もあります。

今後の見通しを立てやすくするため、離婚を考えはじめたら、なるべく早い段階で相談するのがおすすめです。

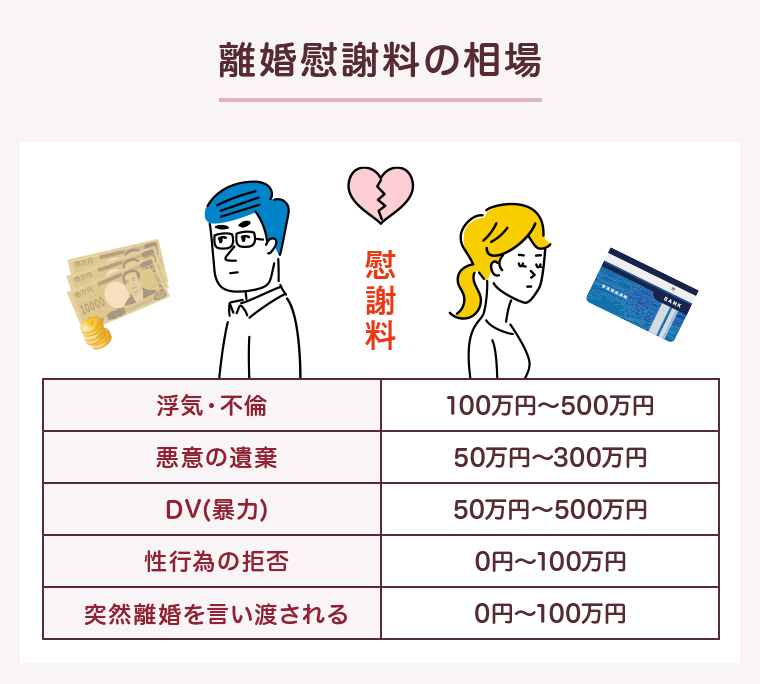

経済的DVで慰謝料は請求できる?

適切な証拠が揃い、経済的DVが離婚原因として認められれば、慰謝料の請求が認められる可能性は十分あります。

ただし、すべての離婚で慰謝料が認められるとは限りません。経済的DVを理由に「離婚が認められるかどうか」と「慰謝料を請求できるかどうか」は分けて考える必要があります。

慰謝料の請求可否は、第三者視点で判断する裁判所や調停員に対して被害者の受けた経済的DVを法律上の不法行為と認めさせられるかどうかがポイントになります。

「悪意の遺棄」による離婚なら慰謝料請求は可能

ここまでに説明した法定離婚事由「悪意の遺棄」が認められての離婚なら、慰謝料の請求は認められます。

ただし、現実的に経済的DVだけを理由に「悪意の遺棄」の認定を受けるのは難しいとも言われています。他の暴行・ドメスティックバイオレンスやモラハラと比べ、経済的DVはそれ単体で証明するのが簡単ではないためです。

預金通帳などからは経済的DVの影響による困窮の数字的な裏付け、メールやLINE、録音からは被害者に行われた制限を確認できますが、個人の主観や家庭の年収状況も影響することから、お金の問題だけをもって悪意の遺棄は認められづらいのです。

実際には、経済的DVが行われている家庭では、同時にモラハラや暴力等も合わせて被害を受けているケースが多く、弁護士等が対応する場合、経済的DV以外のモラハラ・暴力被害も含めて法定離婚事由を主張するのも一般的です。

こうした事情もあり、経済的DVを対象とした慰謝料の額は明確には定まりません。婚姻期間や生活への影響、精神的苦痛の程度などを踏まえて判断されます。

性格の不一致による離婚では慰謝料を請求できない

一方、ケチや倹約による性格の不一致や価値観の違いを理由とする離婚の場合、基本的に慰謝料請求は認められません。価値観の違いや性格の不一致では、相手に不法行為がなく、どちらか一方に責任があるとは言えないからです。

こうした性格の不一致などを理由として離婚が認められる場合、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するものとしてあつかわれます。

その場合に慰謝料請求が認められるかどうかは「経済的DV」「価値観の違いや性格の不一致」では決まらず、それら以外に相手の不法行為を問える問題があるかどうかで決まってきます。

経済的DVも含め、夫婦としての明確な義務を果たさず精神的苦痛を受けた証拠がある場合に限り、慰謝料請求が可能となります。

こちらも読まれています性格の不一致で離婚できる?できる場合とできない場合について解説 離婚原因の中でも、性格の不一致で離婚する夫婦はとても多いです。そもそも性格の不一致は離婚理由として認められているのでしょ...この記事を読む

経済的DVによる離婚で請求できる慰謝料以外のお金

経済的DVによる離婚では、慰謝料だけでなく他の金銭的請求も可能です。婚姻中の生活維持のための費用や、夫婦が築いた財産の分配、子どもの養育に関する費用など、法律に定められた請求権が存在します。

これらを正しく理解し、必要な手続きを行うことで、離婚後の生活を安定させることにつながります。

婚姻費用

経済的DVを受けて、または経済的価値観の不一致により離婚を検討する場合、まず別居を始める方も少なくありません。

婚姻中、夫婦は互いの生活を支え、互いに同じ水準の生活を維持する義務があります。そのため、別居中であっても収入の高い側は、もう一方に対して婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。

経済的DVを理由に別居した場合でも、この婚姻費用の負担義務は免れません。

婚姻費用分担請求を行うことで、別居生活にかかった生活費の一部あるいは全部を請求することが認められます。

こちらも読まれています婚姻費用とは?含まれるお金と離婚するまでに請求できる費用の相場 夫婦別居を考えている、あるいは既に別居している方にとって、別居後の生活費確保は大きな問題です。本記事では、別居後の生活費...この記事を読む

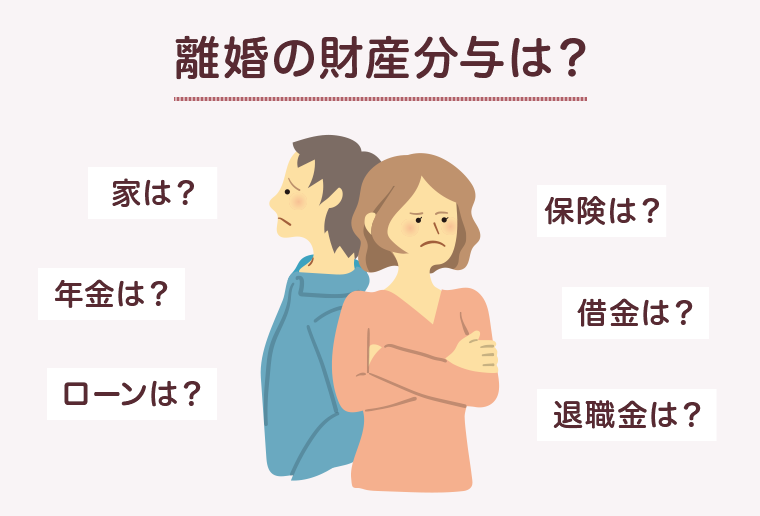

財産分与

結婚生活の中で築いた財産は、原則として夫婦の共有財産とされます。たとえ名義が一方にあっても、離婚時にはこの共有財産を財産分与で分け合う権利があります。

経済的DVを受け、家計や財産状況を把握できていない場合でも、預金や不動産などの資産について公平な分与を受ける権利はなくなりません。

令和6年(2024年)5月に成立した改正民放では、これまで離婚後2年とされていた財産分与の請求期間が離婚後5年へと延長されました。また、財産分与の手続きをスムーズ化させるため、家庭裁判所から当事者に対し、財産情報の開示を命じることができるようになりました。

改正民放の施行は2026年5月までに施行されます。家計の全財産についてよくわからないから、らちがあかないからと、財産分与を諦める必要はないことは頭に留めておきましょう。

こちらも読まれています離婚時の財産分与とは?家やローンの算出方法について解説 お互いに納得して財産分与を行うためには、売却をして現金に替える方法もあれば、どちらか一方が譲り受ける方法もあります。どち...この記事を読む

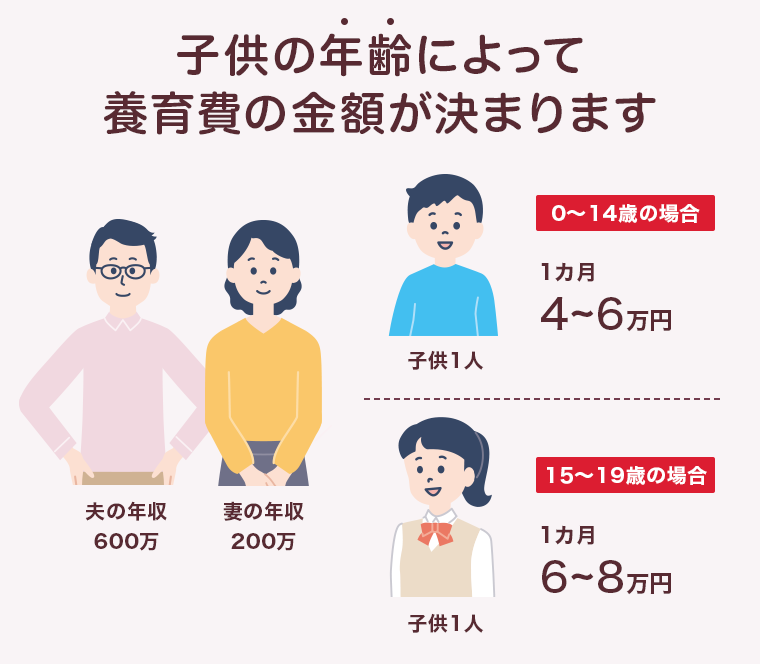

養育費(子どもの親権者になった場合)

未成年の子どもがいる場合、親権者となった側は相手に養育費を請求できます。

養育費は子どもの生活・教育・医療に必要な費用を賄うものであり、親の収入や子どもの年齢などに応じて算定されます。

経済的DVを受けて離婚する際でも、子どもの生活を守るために確実に請求すべきお金です。

こちらも読まれています養育費の相場はどのくらい?子どもの人数や親の収入別に徹底解説 離婚後に支払われる養育費の相場は一般的にどのくらいなのでしょうか。最高裁判所による司法統計には、夫から妻に支払われる養育...この記事を読む

経済的DVの相談先

経済的DVを受けていると感じたときは、一人で抱え込まず、専門の相談窓口を活用することが大切です。各機関では安全確保や生活支援、法的手続きに関する情報を提供しており、状況に応じた対応を選ぶ助けになります。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、各都道府県や市町村に設置されている公的機関で、配偶者やパートナーからの暴力全般について相談できます。経済的DVも対象となり、生活費の確保方法や一時的な保護、シェルターの利用など具体的な支援を受けられます。必要に応じて警察や弁護士、福祉機関とも連携して対応してくれるため、早期に相談することで安全を確保しやすくなります。

DV相談ナビダイヤル・DV相談+(プラス)

「DV相談ナビダイヤル(#8008)」や、内閣府が運営する「DV相談+(プラス)」では、電話やメール、チャットで24時間365日相談できます。専門の相談員が対応し、状況に応じて支援機関につないだり、今後の行動について助言をしてくれます。自宅から安全に相談できる体制が整っているため、外出が難しい場合でも利用しやすい窓口です。

離婚・夫婦問題に強い弁護士

経済的DVによる離婚や慰謝料請求、婚姻費用分担請求などを具体的に進めるには、弁護士への相談が有効です。

離婚や夫婦問題に関して法的な専門知識ならびに豊富な問題解決の実務経験を持つ弁護士なら、経済的DVを証明する上で有効な証拠収集に関するアドバイスの提供、収集した証拠の整理、相手や相手方弁護士、裁判所などとの交渉を代理して行うことができます。

離婚問題については初回無料相談を行う事務所も多数あり、早めに相談することで解決までの道筋を明確にでき、精神的負担を軽減することにもつながります。

まとめ

経済的DVは、表面的には見えにくいものの、静かに日常生活を申告し、長期的には心身に深刻な影響を及ぼします。

お金は家庭の生活の基盤です。最初は相手のケチへの不満で済んでいたとしても、生活費が渡されない、自由に働けない、貯金を勝手に使われるといった状況がある程度続くと、自分や子どもの日常から安心感を奪い、将来設計も困難にします。

相手から経済的DVの被害を受けていると感じたら、まずは経済的にどんな制約や強制を受けているのか、記録を残し、信頼できる相談窓口に連絡することが大切です。そして、離婚や慰謝料請求、生活の安定を見据えた夫婦問題の解決策を選ぶには、法律の専門家である弁護士の力が欠かせません。

経済的DVを受け、金銭面での焦りや不安に押しつぶされそうな場合は、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

弁護士のサポートを受け、いま自分が置かれた状況と今後取り得る選択肢を整理していくことで、経済的DVによる抑圧を回避し、安心して次の一歩を踏み出すことにつながります。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている