法定養育費とは?いつから義務化?月2万円の請求金額の意味

子どものいる夫婦が離婚する際、養育費の適切な取り決めが行われなかったために、養育費の不払いで子どもの生活が困窮するケースは少なくありません。母子家庭の場合その影響は特に深刻で、教育や生活基盤に支障をきたす要因にもなります。

シングルマザーやひとり親家庭で頻発する養育費不払いの問題に対応するため、2024年(令和6年)5月に成立した改正民法で「法定養育費制度」という新制度が創設されました。

さらに2025年(令和7年)8月には、具体的な金額を月額2万円とした省令案が公表され、2027年(令和8年)5月をメドとする施行に向けて検討・調整が進められています。

本記事では、法定養育費の仕組みや導入の背景、先取特権、最新の検討状況を整理して解説します。

目次[非表示]

法定養育費とは

法定養育費とは、離婚時に父母の間で養育費の取り決めがされていない場合でも、監護親が法律に基づき一定額の養育費を請求できる制度です。

離婚協議や離婚調停の難航などにより養育費の取り決めが定まらない、あるいはDV等の理由から養育費の話し合いができない場合でも、子どもの最低限の生活を守るための仕組みとして導入されます。

法定養育費として請求できる金額

2025年8月省令案では月2万円と発表

2025年8月29日、法務省は法定養育費の省令案を発表し、法定養育費の金額を子ども1人あたり月額2万円とする方針を示しました。

この省令案について、9月から1か月間、広く国民から意見を募るパブリックコメントが実施される予定で、省令として正式に確定する前に社会の声を反映する仕組みが設けられています。

法定養育費は、正式な養育費が取り決められるまでの暫定的なお金

なお、法定養育費はあくまで、父母の間で正式な養育費の取り決めがまとまるまで、暫定的に請求が認められるお金です。

今回発表された子ども1人当たり2万円という数字は、あくまで同居親による子どもの養育を補助するお金という性質のもので、「国が定めた養育費は子ども1人2万円」という意味ではありません。

生活実態に応じた適正な養育費は、子の両親として父母が協議の上、正式に取り決めることになっています。

また、子どもの大学進学費用など、養育費の念頭に含まれない分の費用も、別途取り決めが必要です。

2025年9月現在、SNS上などではこの2万円という数字を誤認して捉えている声も散見されており、法定養育費制度の主旨・性質を正しく理解する必要があります。

先取特権の付与で不払いに対し上限8万円まで差し押さえ可能に

また今回の民法改正では、これら養育費債権に「先取特権」が付与されることになりました。

先取特権とは、債務者に複数の債務がある場合でも、特定の債権を優先的に回収できる権利を指します。

養育費の未払いが生じた場合、子どもの同居親は、子ども1人あたり月額8万円を上限として、別居親の財産を優先的に差し押さえることができるようになります。

この先取特権の付与により、養育費の負担義務のある別居親に他の支払いや借金返済がある場合でも、養育費は優先的に回収され、子どもの生活費は確保しやすくなります。

法定養育費の対象となる子ども

法定養育費を受け取れる対象となるのは、父母の離婚によって片方の親と同居し監護される子どもです。

婚姻関係の有無にかかわらず、認知や養子縁組によって法律上の親子関係が認められている子どもであれば、法定養育費の受け取り対象となります。

なお、実際に法定養育費を請求する権利を持つのは、離婚後に子どもを育てている同居親(監護親)です。

子どもと別居し監護していない親は請求できません。

法定養育費を請求できるのはいつから?いつまで?

法定養育費の始期

法定養育費は、夫婦が離婚した離婚した日から発生・請求できます。

法務省では、支払義務者は毎月末にその月の法定養育費を支払うよう定めています。

法定養育費の終期

法定養育費の支払いが終わるのは、以下のいずれか、もっとも早い日までです。

- 養育費に関する取り決めが成立した日

- 家庭裁判所における養育費の審判確定日

- 子どもが18歳に達した日

つまり、正式な養育費の金額が決まるか、子どもが18歳で成年になるまでの間は、法定養育費の請求が認められます。

ひと月に満たない請求分は日割り計算に

また、法定養育費の始期・終期が月の途中にあたる場合、月額を基準に対象期間となる日数分を、日割り計算によって算定して請求します。

法定養育費の支払いが月途中から開始あるいは終了した場合、その月の法定養育費はまるまる1か月分ではなく、対象日数分に相応の金額となります。

法定養育費制度の施行時期

法定養育費制度は、2024年(令和6年)5月に成立した改正民法の一部として盛り込まれたルールで、成立から2年後の2026年(令和8年)5月までに施行、開始される予定です。

施行後に離婚した子どものいる夫婦であれば、養育費の取り決めが定まっていない場合でも、監護親には非監護親に対して、離婚したその日から法定養育費を請求する権利が生じます。

施工前に離婚した夫婦は利用できない

ただし、実際に法定養育費を請求できるのは、この改正民法施行後に離婚したケースに限られます。

施行前に離婚した夫婦の場合、改正民法の効果は過去に遡って適用はされないため、法定養育費制度を利用することはできません。

法定養育費制度導入の背景

法定養育費制度が導入された背景について整理していきましょう。

養育費の取り決め・受給率の低さ

厚生労働省による「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、離婚家庭において養育費の取り決めが行われているのは 母子世帯で約46.7%、受給できているのは28.1%に過ぎないことがわかっています。離婚した家庭の多くで養育費を受け取れていない現状があり、ひとり親家庭の経済的困窮は継続的な社会課題となっていました。

養育費の「空白期間」が生まれてしまう従来制度の限界

また、従来は、養育費を受け取るためには父母間の協議や、家庭裁判所による調停・審判による養育費の取り決めが必要でした。

しかし、相手が養育費の協議に応じない場合や、協議・調停の結果、不成立となるケースも少なくなくありませんでした。

時間がかかるほどに「養育費ゼロの空白期間」が長く続き、子どもの生活に大きな影響を与えていました。

「子どもの最善の利益」を優先した法改正

このような現状を受け、2024年(令和6年)5月17日に成立した改正民法は、戦後77年ぶりの抜本的改革として、子どもの利益を最優先した制度設計を取り入れたものとなりました。法定養育費の新設もその一環で、養育費の取り決めがなされていない段階でも、子どもの養育に対し最低限の支援を確保できるようにするのが狙いです。

法定養育費をめぐる課題

子どもの利益を優先すべく導入される法定養育費ですが、その導入にあたっては課題もあります。ひとつずつ確認していきましょう。

法定養育費は暫定的な措置にすぎない

法定養育費は、離婚直後や協議が整うまでの「空白期間」を埋めるための暫定的な制度です。

金額も「最低限度の生活費」を基準に定められるため、実際に子どもを育てる上で必要な教育費や医療費、進学費用などを十分にまかなえるわけではありません。

そのため、長期的な生活基盤を支えるには、最終的に父母間の協議や家庭裁判所の調停・審判を通じ、実態に即した金額を取り決めることが不可欠です。

難航しやすい養育費の取り決め交渉

養育費の額や期間をめぐる交渉は、父母間で利害が衝突しやすく、長期化することも少なくありません。父母の収入格差や生活環境の違い、子どもの将来設計に対する考え方の相違などが原因で、合意に至らないケースも多く見られます。

法定養育費は、そうした交渉がまとまらない間の安全網として機能しますが、最終的には父母による協議や養育費調停・審判などによりそれぞれの家庭事情に合った養育費を取り決める必要があります。

法定養育費制度によってひとり親家庭の困窮問題が完全に解決するわけではなく、難航しやすい養育費の交渉そのものが大きな課題となります。

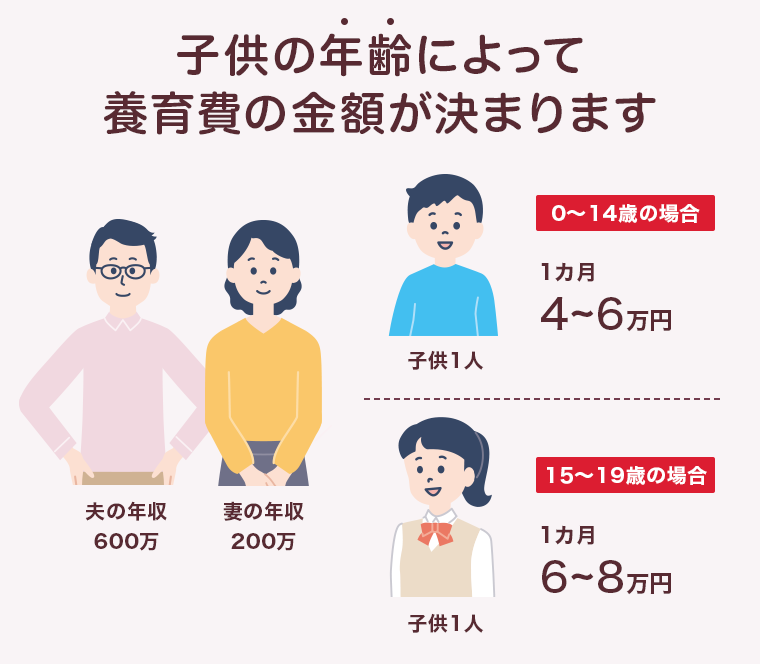

こちらも読まれています養育費の相場はどのくらい?子どもの人数や親の収入別に徹底解説 離婚後に支払われる養育費の相場は一般的にどのくらいなのでしょうか。最高裁判所による司法統計には、夫から妻に支払われる養育...この記事を読む

支払義務者に資力がない場合、実際の回収は困難

法定養育費は法律に基づいて請求できる制度ですが、支払義務者に収入や資産がない場合には、強制執行の手続をとっても現実的に回収できない可能性があります。

特に養育費の支払い義務を持つ非同居親が非正規雇用や無職、生活困窮に陥っている場合は、差し押さえられる財産がなにもないことは珍しくありません。養育費債券への先取特権の付与により、他の債権より優先して回収できる制度は設けられるものの、相手に根本的な支払い能力がない場合は払いようもなく、実効性を伴わないという問題は残ります。

まとめ

法定養育費制度は、養育費の取り決めがされていない家庭において、子どもの最低限の生活を守るための新しい仕組みです。養育費債権の先取特権や差し押さえ制度により、未払いリスクへの備えも強化されました。今後、2025年9月から始まる省令案への意見公募を経て、制度の最終的な形が定まります。実効性のある運用を通じて、子どもの生活安定に寄与することが期待されます。

一方、法定養育費制度は養育費の取り決めがなされないケースを暫定に補助する性質のものです。導入により子育てにかかる実際的な負担すべてをカバーできるものではなく、実態に即した正式な養育費は従来と同様、父母による養育費取り決め交渉を通じて確保する必要があります。

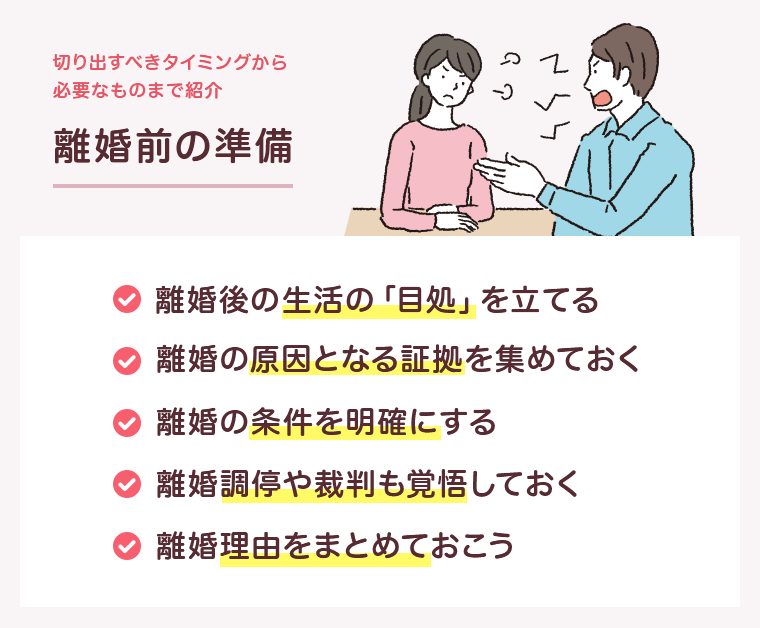

養育費を含む離婚条件で意見の相違がある、DVやモラハラなどの理由から養育費の話し合いができないなどの事情から、離婚協議がうまく進まない場合は、離婚問題に精通したお近くの弁護士への相談をお勧めします。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている