離婚後の収入支出と生活の変化~子供あり・なし女性50人に聞いた離婚とお金の実態調査

この度、離婚弁護士相談広場では「離婚とお金」をテーマとしたアンケート調査を実施しました。

過去2年内(2023~2025年)に離婚した子あり・子なし離婚女性を対象に、離婚後の収入や支出、生活の変化などの調査を通じ、離婚にふみきった女性たちがどのような生活の変化を経験し、どういった点に悩みを抱えたのか、金銭・経済面からフォーカスし、明らかにしていきます。

現在、離婚をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

離婚とお金に関するアンケート

実施:離婚弁護士相談広場 編集部

回答方法:Webアンケート調査

調査日時:2025年05月12日~15日

調査対象・回答者数:

[予備調査]全国の20~59歳以下の女性計4,000人

[本調査]過去2年以内(2023~2025年)に離婚した経験を持つ女性 50名(子なし 28名 / 子あり 22名)

目次[非表示]

離婚女性の収入、子ありの方がやや低い傾向

はじめに、離婚した女性が受け取っている収入について質問をしていきました。

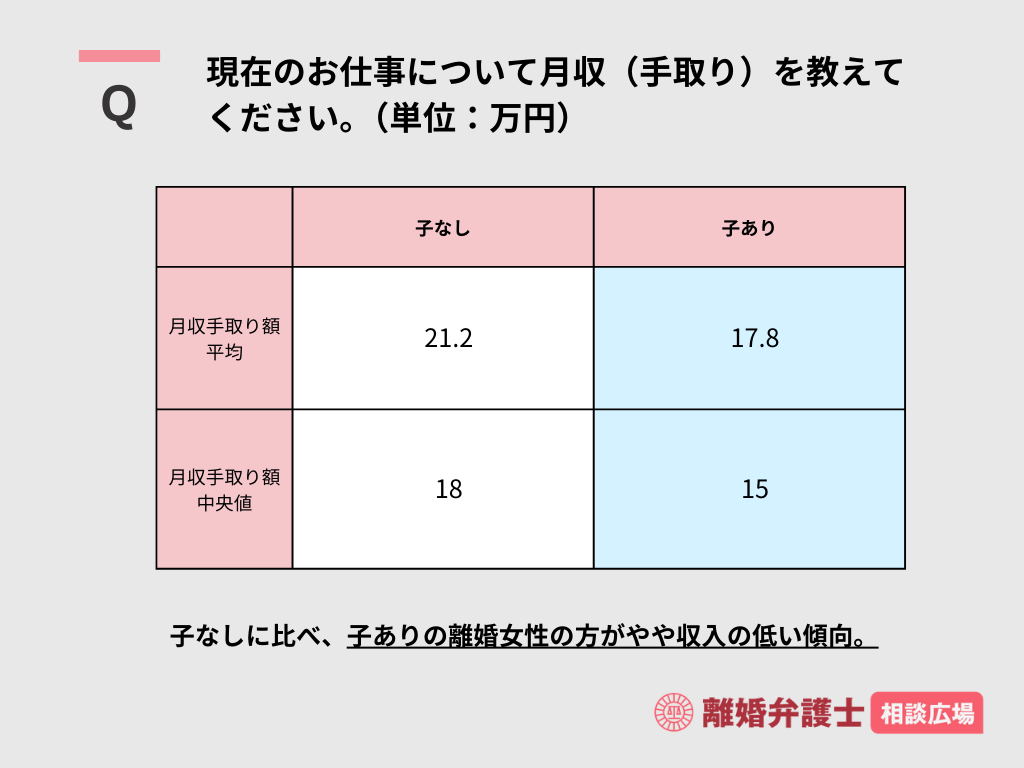

Q:現在のお仕事について月収(手取り)を教えてください。(単位:万円)

調査対象の離婚女性全体の平均月収はおおむね20万円程度ですが、子なしに比べ、子ありの離婚女性の方がやや収入の低い傾向が確認されました。

具体的には、離婚後の月収手取り額の平均は子なしが約21.2万円、子ありが約17.8万円と3.4万円の差。

個人差による上ブレ・下ブレの影響を受けない中央値で見ても、子なし18万円に対し子あり15万円と下回っており、一般的に子どものいる離婚女性のほうが子どものいない方に比べ、収入が低くなる傾向にあるようです。

子あり離婚女性が受けやすい働き方の制約の影響も

小さな子どものいる家庭の場合、保育園・学校の予定や習い事、急な病気で子どもが登校・登園できなくなることも多々あります。

それもひとり親となると夫婦で交代することもできず、すべて独力で対応していく必要があります。働き方も自ずと子どもの動きに合わせられる仕事・職場に限られます。スケジュールの自由が効く仕事となるとアルバイトやパートになることも多く、正規社員に比べると収入もやや低めになりがちです。

こうした子どもの予定や健康に関わる問題は、当然ながら、子どもがいなければ発生しません。子なしの方は自分の希望や働きやすさ、将来のキャリアもふまえて職場や働き方を選べるため、子ありの方に比べ安定的な収入を確保しやすいものと考えられます。

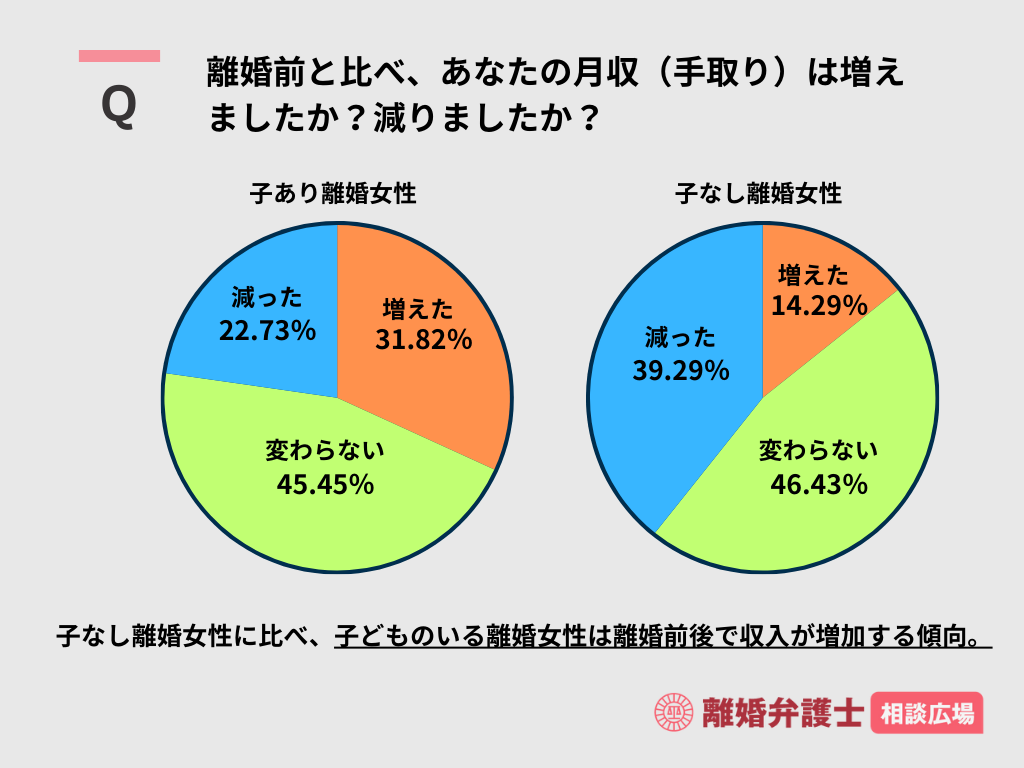

Q.離婚前と比べ、あなたの月収(手取り)は増えましたか?減りましたか?

離婚前後での収入変化に関して、離婚前と比べ月収が「増えた」「減った」「変わらない」のどれに当たるか質問したところ、子あり・子なしで対照的な傾向が見られました。

子あり離婚女性は離婚後に収入増加の傾向

子あり・子なしの両グループとも「変わらない」が45%強程度で最多であるものの、「収入が増えた」の回答は、子あり離婚女性の方の割合が高く(31.82%)、子なしの方(14.29%)との比較で2倍以上となりました。逆に、子なし女性は、子あり女性と比べ「収入が減った」と答える方がより高い割合でした。

子どもがいる方の場合、離婚後も家庭を支えていく必要から、離婚を機会に就職・転職に踏み切る、アルバイトやパートを増やすなど、離婚前に比べ就労を拡大し、収入増を図るケースは少なくないものと考えられます。

子なし離婚女性は家計の縮小を減収に感じている?

一方、子なし女性の場合、離婚前から仕事をしている方も多かったものと推測され、子の養育もないため、必ずしも離婚が働き方を変えるきっかけにはなるとは限りません。離婚の前後で働き方が大きく変わらなければ、基本的には収入が大きく増減することもないでしょう。

その上で、夫の給料分、世帯収入が減少することで家賃支払いや生活費の負担は離婚前より大きくなる。そのため、生活に対する実感としては「収入が減った」と感じる人が多いのかもしれません。

このように、子どもがいる離婚女性の方が、子どものいない方に比べ収入増を必要としている点が、収入の増減に影響している可能性があります。

養育費を受け取っている子あり離婚女性は約6割

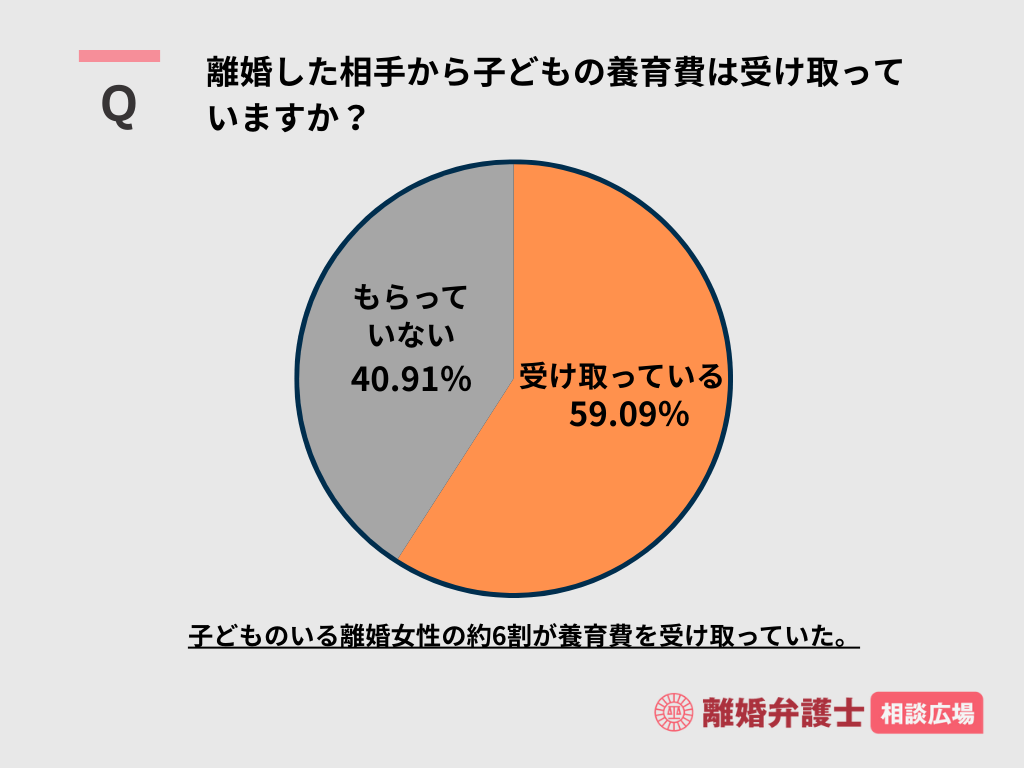

Q. 離婚した相手から子どもの養育費は受け取っていますか?

子どものいる離婚経験者の方のうち、養育費を受け取っている方は59.09%。子どものいる離婚女性の約6割が養育費を受け取っていました。

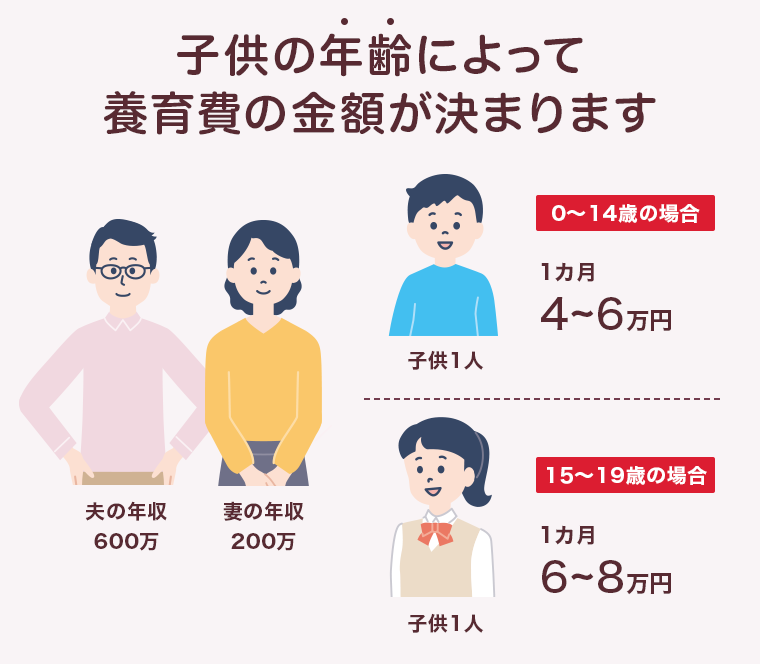

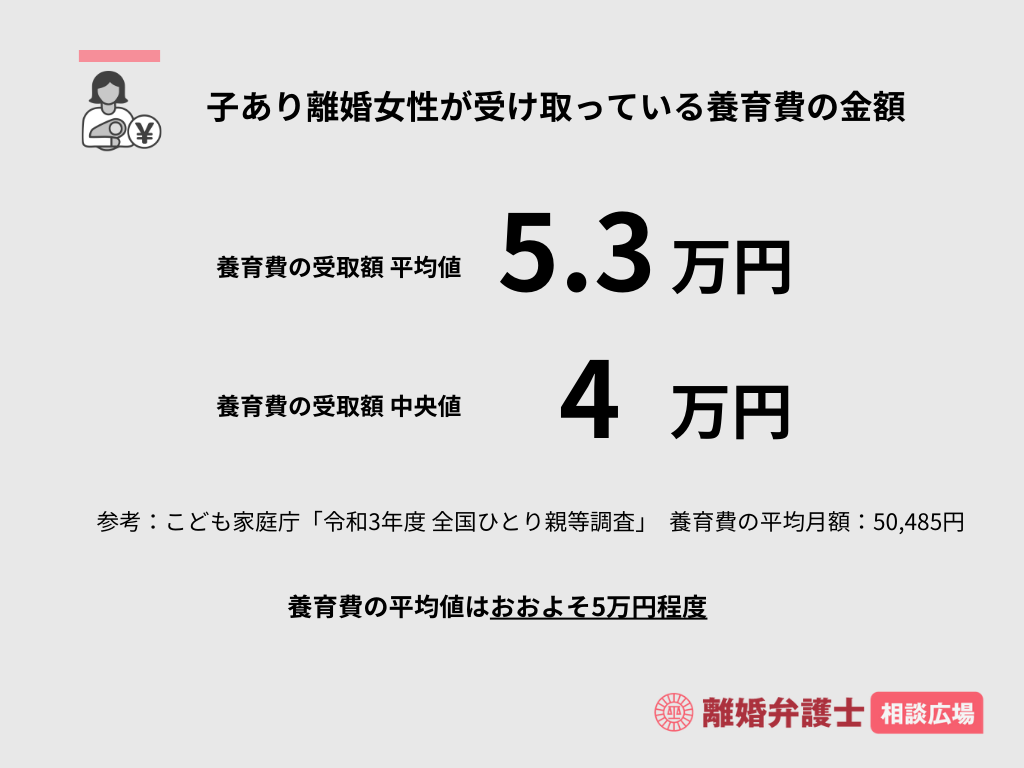

また、養育費を受け取っていると回答した方にその金額を確認したところ、養育費の受取額平均は5.3万円、上下のブレをふくまない中央値は4万円となりました。

受け取っている養育費の金額(単位:万円)

なお、こども家庭庁が公表している統計「令和3年度 全国ひとり親等調査」でも、離婚した父親から受け取っている養育費の平均月額は50,485円でした。

今回のアンケート調査とほぼ同じ。おおよそ5万円程度が養育費の平均値にあたることが再確認されました。

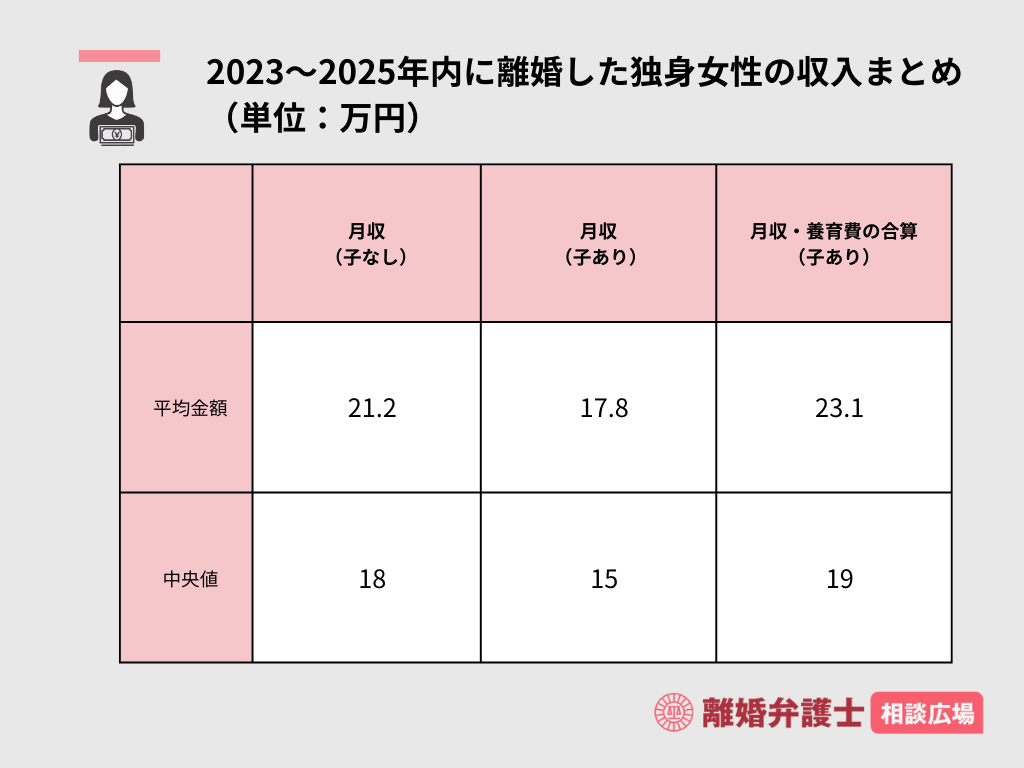

2023~2025年内に離婚した独身女性の収入まとめ

以下の表はこれら離婚女性(子なし・子あり)の月収および養育費の調査結果をもとに、月収・養育費の合算値とあわせてまとめたものです。

子あり離婚女性の場合、養育費を合算してはじめて、子なしの方とわずかに上回る生活費を確保できます。上回ると言っても、子どもの養育にかかるコストを考えれば、養育費があってやっとほぼ同等と考えるのが妥当でしょう。子あり離婚女性の場合、養育費の受給有無で経済状態は大きく変わることがわかります。

こちらも読まれています養育費の相場はどのくらい?子どもの人数や親の収入別に徹底解説 離婚後に支払われる養育費の相場は一般的にどのくらいなのでしょうか。最高裁判所による司法統計には、夫から妻に支払われる養育...この記事を読む

離婚後の女性の家賃・住宅ローン支払額

続いて、生活費の中でも多くを占める固定費である住居費(家賃・住宅ローン)について、離婚女性の負担額がどのくらいか質問しました。

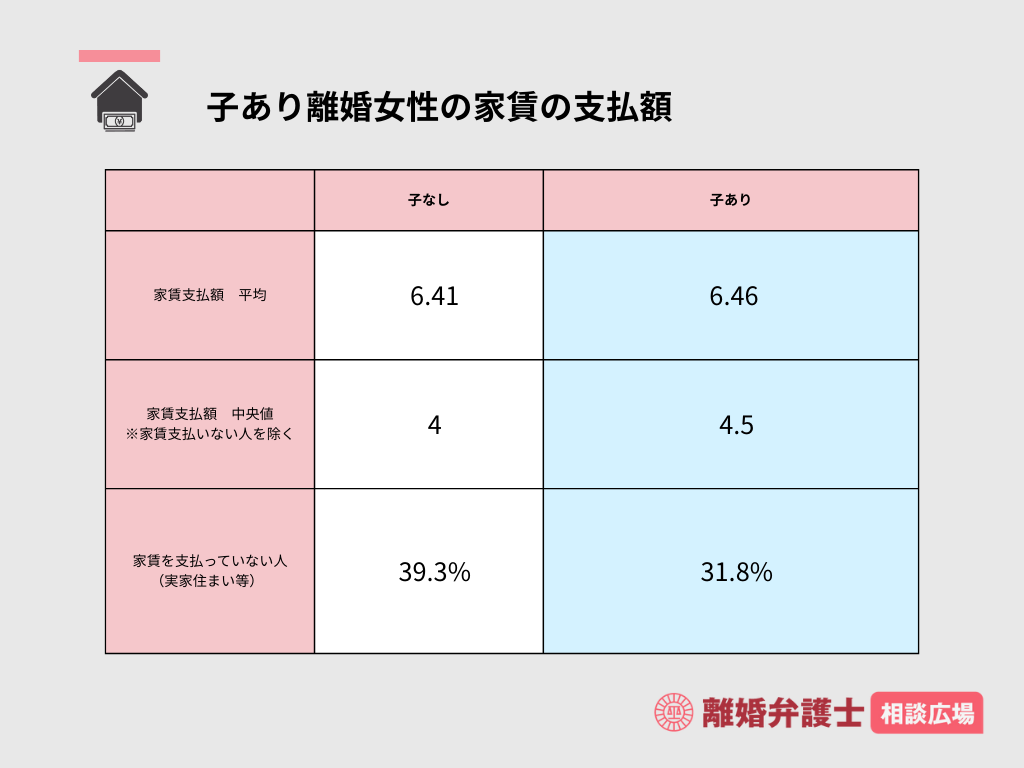

Q:現在お住まいの家の家賃または住宅ローンの月額を教えて下さい。

家賃の平均額は子なしの方で約6.41万円、子ありの方で約6.46万円とごく僅差、中央値は子なし4万円・子あり4.5万円と若干子ありの方が高めとなりました。

一方、今回の調査で「家賃を支払っていない(家賃 0)」(実家暮らし等)と回答した方の割合は、子なし39.3%、子あり31.8% と、子なし女性に多く見られました。

家賃を支払っていない人は子なし女性に多め

実家に戻るなどして住居費負担を抑えるケースは、子どもがいる方よりもむしろ子どものいない離婚女性に多い結果となりました。

子あり女性の場合、仕事と子どもの生活環境、子どもが通う保育園や学校の問題、実家が生活地と離れた遠方な場合もあり、離婚後すぐに実家へ戻れるとは限りません。

子どもがいない女性の方が単身で自由が効く分、実家を頼る判断をする人も多いものと考えられます。

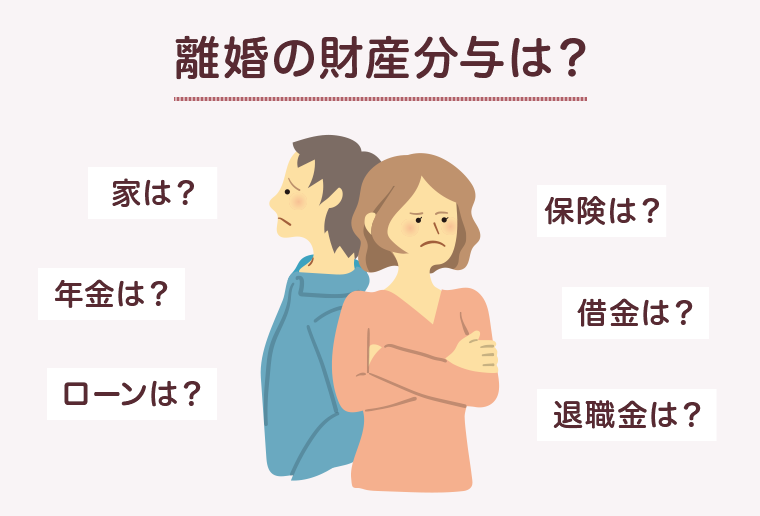

こちらも読まれています離婚すると住宅ローンはどうなる?夫・妻が住む場合の返済パターンと対処法 離婚する夫婦が住宅ローンを抱えている場合は、どちらが住み続けるか、どうやって返済するかなどの悩みが生じます。できれば住む...この記事を読む

離婚後に利用した公的支援制度

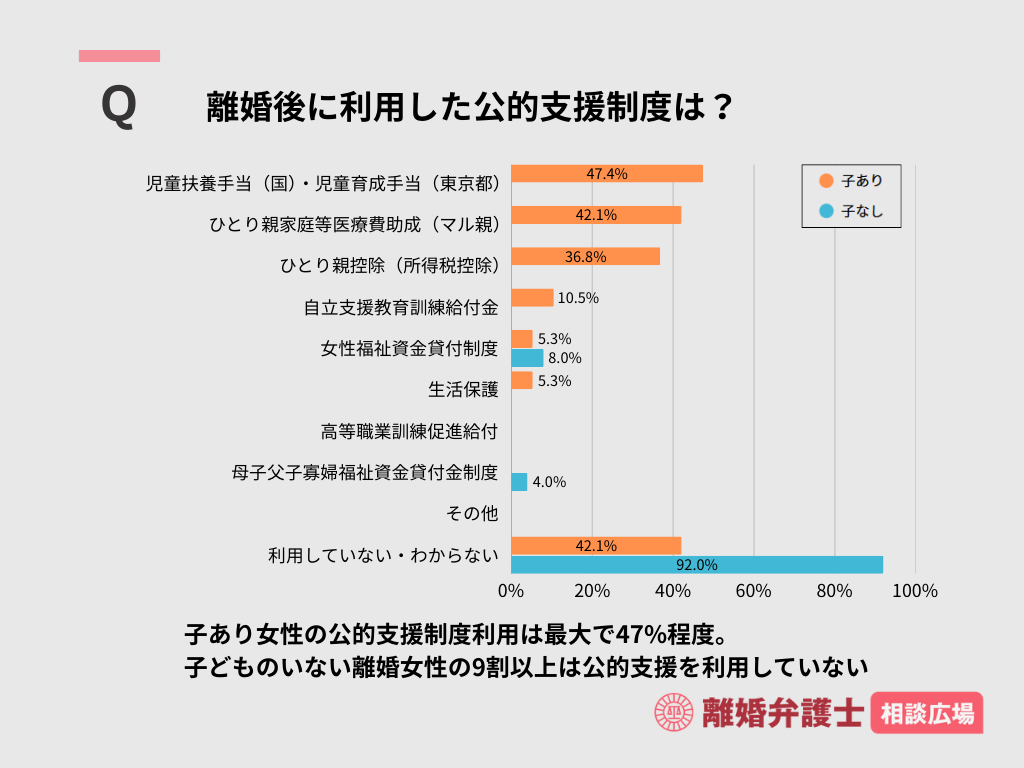

Q.離婚後に利用した公的支援制度はありますか?

シングルマザーの半数近くがなんらかの公的支援制度を利用

離婚後に利用した公的支援制度(行政からの手当や減税措置など)について尋ねたところ、子あり離婚女性の半数近くは児童扶養手当、医療費助成(マル親)、ひとり親控除(寡婦控除)などなんらかの公的支援を利用していました。

それに対して、子どものいない離婚女性の9割以上は公的支援を「利用していない」または「何があるか分からない」と回答。

シングルマザーは行政や福祉団体等が提供する公的支援に積極的な一方、子どものいない離婚女性は支援制度をあまり利用しない実態がわかりました。

子なし女性が利用できる制度の少なさ、周知不足の可能性も

この結果には、そもそもこうした公的支援の大半が子どものいる母子家庭・父子家庭向けの制度であり、子どものいない離婚女性が単独で利用できるものが少ない点が大きく影響したものと考えられます。

また、子どものいない離婚女性はそもそも個人として利用できる公的支援策の情報にアクセスしていない可能性もあります。

子どものいない離婚女性が活用できる公的支援としては、低所得者対象の生活保護や住居確保給付金、職業訓練給付金などの制度が存在するが、本調査結果の子なし離婚女性の「利用していない・わからない」9割を越える多さを見るに、公的支援を離婚時のセーフティネットとして利用すること自体が、あまり一般に周知・認識されていない可能性があります。

こちらも読まれています母子家庭(シングルマザー)向けの手当・助成制度まとめ。受けられる控除・減免、優先サービスも解説 離婚などによって母子家庭となったときに受けられる支援制度は多数あります。子どもの人数に応じて支給される手当や、一定の条件...この記事を読む

離婚後、家計のために生活で変化したこと

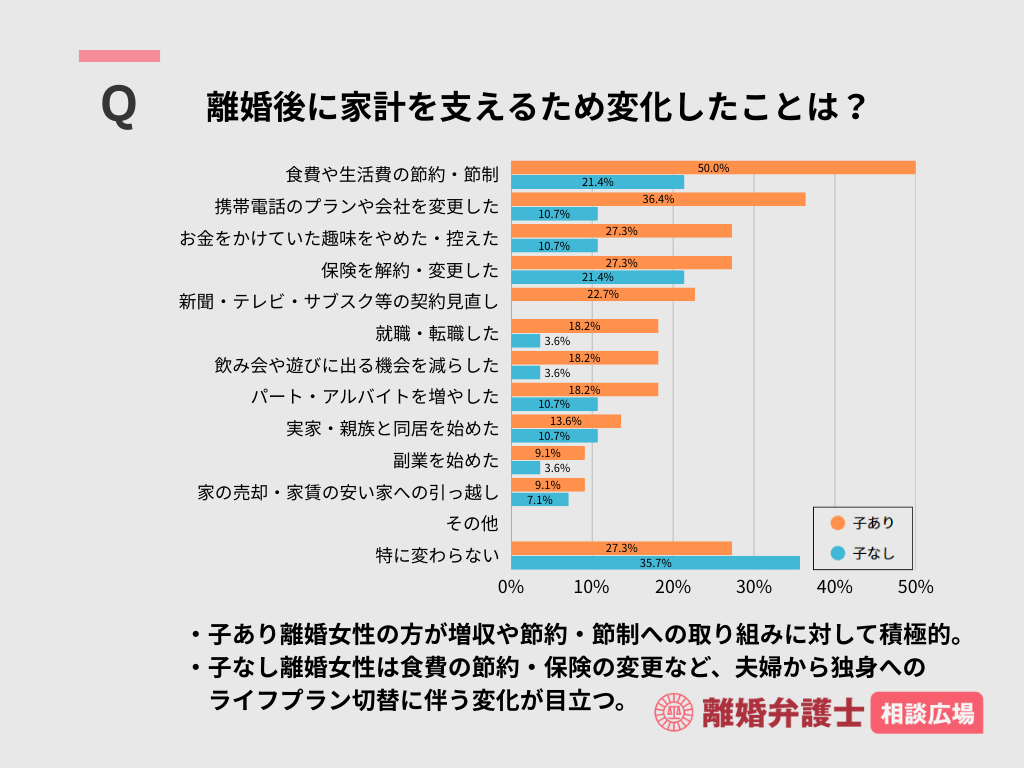

続いて、離婚の前後で、生活がどのように変化をしたか、収入の確保やコストの節約など家計維持のために、どんな取り組みを行ったか調査しました。

Q:離婚後に家計を支えるために始めたことや変えたことはありますか?

離婚後の家計維持のために生活の中でどんな工夫をしているか尋ねたところ、全体として、子なし離婚女性に比べ、子どものいる離婚女性の方が、支出削減・収入確保など家計改善のための行動を主体的に行う傾向が見られました。

子あり離婚女性の半数は「食費や生活費の節約」を意識していました。

さらに「就職・転職をした」「パート・アルバイトを増やした」など収入を増やす取り組みも「趣味をやめた・控えた」「携帯電話のプランや会社の変更」など節約のための変化も、すべての設問項目で子どものいる女性の方が子なし女性より積極的という結果となりました。

子どもを養う責任から、なんとか家計をやりくりしようという意識の強さが、取り組みの積極性につながっているものと考えられます。

離婚前後で生活はあまり変わらない子なし離婚女性

一方、子なし離婚女性の場合、1/3強の方が「特に変わらない」を選択しているように、子ありのケースに比べると、離婚前とそこまで変わらない生活を続けている人も多いことがわかります。

それでも「食費や生活費の節約」「保険の解約・変更」など、節約の取り組みを進める人も1~2割ほどいました。

ライフプラン切り替わりに伴う家計の変化も

離婚はその人のライフプランが大きく切り替わるタイミング。夫婦でいる間には必要から払っていたコストが、離婚後には不要になるケースは多々あります。夫婦分だけかかっていた食費・生活費、配偶者を受取人とした保険の保険料などは、その筆頭と言えるでしょう。

また、転職・就職や副業など増収への取り組みをはじめた人が3%程度とごくわずかにとどまった。子なし夫婦の場合、そもそも離婚前から就業しているケースが多く、そうした方は離婚前後でワークスタイルそのものを大きく変えることがないためと考えられます。

離婚後、お金で最も困ったのはどんな時?

では、離婚女性たちがお金の悩みに直面するのはどんな時なのでしょうか。

離婚後の生活でお金で最も困ったのはどんな時か、自由回答で調査したところ、回答者の体験談を大きくパターン分けすると以下のように分かれました。

日々の生活費に困るケース(食費・家賃など)

- 日々の生活(千葉県 女性 36歳)

- 食費(宮崎県 女性 32歳)

- 家賃など固定費の支出が大きい(長崎県 女性 55歳)

離婚により、食費・家賃・日用品費など生活に必要な最低限の支出にも負担を感じる方は少なくありません。

婚姻中、仕事をしていなかった女性はもちろん、共働きの方でも夫婦でのダブルインカムから自分の給料だけのシングルインカムに切り替わります。家計へ回せるお金はどうしても減り、生活水準の変化は避けられません。

扱えるお金が半減した中、以後の生活費をすべて自分で賄わなければならないプレッシャーは離婚女性に大きくのしかかります。

子育てに関する出費(学費・教育費)

- 子供の学費(京都府 女性 42歳)

- 教育費(高知県 女性 45歳)

- 子どもの教育費(長崎県 女性 31歳)

- 保育園が決まらず働きに出れなくて収入なしの状態での月々の支払いがしんどかった。実家に頼って貯金を崩しながら払った。(広島県 女性 31歳)

子どもがいる方の場合、子どもの学費・教育費は生活費とともに継続的に発生する支出です。

また、特に子どもがまだ目を離せない未就学児の場合、支払い以前に働けないという状況も起こります。保育園が決まらないため働きたくても働けない→収入が得られない→支払いができないという悪循環は、育児と就労が両立しない、離婚女性の貧困の典型的なパターンです。

婚姻中から続く住宅・マンションや車のローン

- 離婚問題でバタバタしていたため、車検のことを失念していた。期限ぎりぎりに思い出したが、無一文で家を出たので、車検代が捻出できず。結局友人に建て替えてもらい対応した。(栃木県 女性 52歳)

- マンションのローン(大阪府 女性 50歳)

- 車のローン 親族に借りた(栃木県 女性 44歳)

離婚する前からのマンション・家や車のローンがある場合、離婚後の経済状況ではその支払いが大きな負担となる可能性があります。

愛着のある家はもちろん、特に車は地方在住者にとっては通勤や生活に欠かせない必需品で、仕事で使う場合など手放せないケースも少なくありません。とはいえ、自宅や車を維持するとなると、維持費や修繕費、税金、保険料など、継続的な負担が続くことはある程度覚悟が必要そうです。

離婚に伴う引っ越し費用

- 引っ越しの諸費用にまとまったお金が必要だったので親から借りた。(青森県 女性 50歳)

- 引越し費用 大学の学費(岡山県 女性 46歳)

- 引越し費用(大阪府 女性 41歳)

多くの離婚では、夫婦で暮らしていた住宅を双方、または少なくともどちらかは出ることになります。その際はどうしても数十万円単位の引っ越し費用が必要となります。

実際の回答には「親から借りた」という声もあり、離婚して家を出たくても家を出れず、身内の支援を頼るしかないというケースもありえます。

家計全体での減収の影響

- 2人分の収入が1人分になった事。家計の再見直しでどこを削るか考えた。(大阪府 女性 54歳)

- 助けがなくなった(大阪府 女性 35歳)

一時的な金欠ではなく、離婚で家計全体が減収となったことの影響を挙げる方もいました。

夫婦共働きだった家庭や夫の収入に頼っていた生活水準に慣れていると、離婚後は大きく家計を見直さなければならなくなります。

困っていない

- 困っていない(大阪府 女性 43歳)

- 離婚後にお金で困ったことはない、家事負担率が減ってその分、働いているので、収入は増えたし、自由時間も増えた。結婚していた時は夫から「金(かね)、金、金」と言われていて、もうお金を取られることがなくなったので、今は幸せに暮らしている。(岐阜県 女性 43歳)

該当する回答は少数ながら、離婚後に金銭的な不自由を感じず、むしろ生活が改善したというケースもあります。こうした方は、逆に言えば、離婚前の方が経済的に苦しかった可能性もあるでしょう。

離婚したことへの満足度

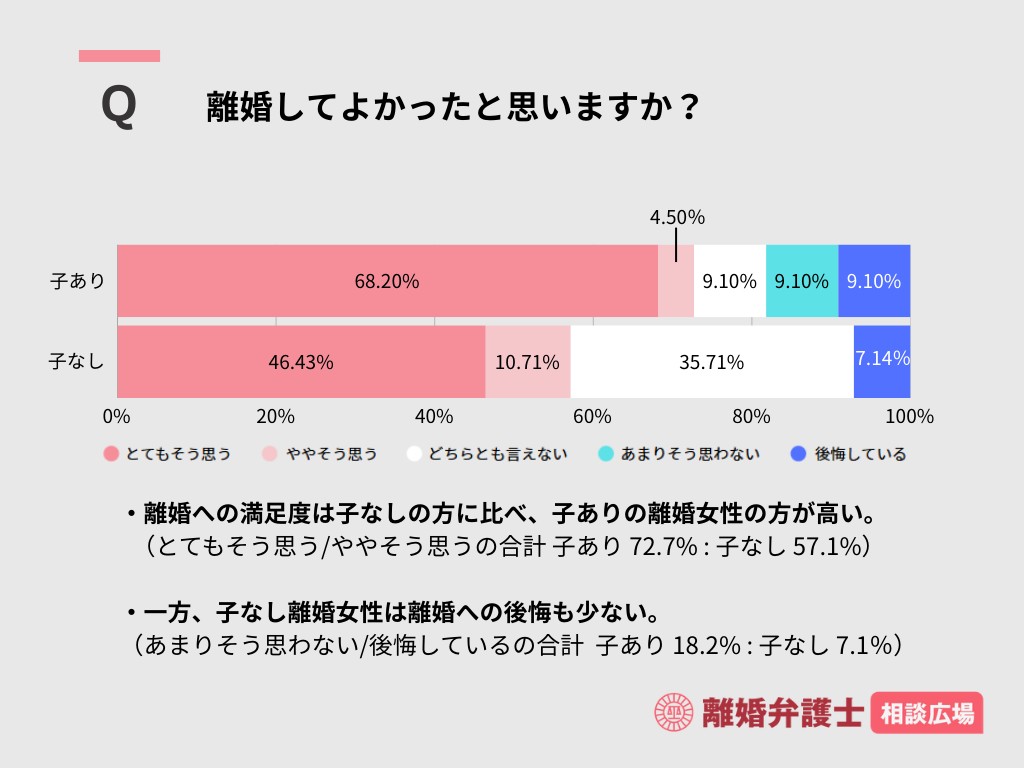

最後に、子あり・子なし双方の離婚女性に、離婚してよかったか、離婚に対する満足度を質問しました。

Q:離婚してよかったと思いますか?

離婚満足度の高い子あり離婚女性

その結果、子なしの方に比べ、子どものいる離婚女性の方が「離婚してよかった」と答える、離婚への満足度が高い結果となりました。

子どものいる女性が夫との離婚に踏み切るには、通常ならそれ相応の理由があります。夫の浮気・不倫やDV・モラルハラスメント、子育て方針の不一致など、離婚理由が深刻なケースも少なくありません。

家庭を揺るがした重大な問題から子どもや自分を守るための離婚ならば「離婚して正解だった」という思いが強くなるのは自然でしょう。

また、離婚後も子どもがいることは子どもとの新たな生活への充実感を得やすく、離婚後の生きがい・目標につながる側面もあります。

子どものいる離婚女性の場合、子どもがいることによる苦労が多い一方、離婚によって得た精神的安定や平穏な生活の価値も高く評価・実感する方が多いのかもしれません。

感じ方・捉え方はその人次第な子なし女性の離婚

子どものいない女性の離婚については、全体として離婚に対する満足度は子どものいる女性よりやや低い傾向となりました。ただし一方で、明確に「後悔している」と答えた人も多くはありませんでした。

実際、全体の3分の1以上が「どちらとも言えない」と回答しており「離婚したこと自体に悔いはないが、かといって心から満足とも言い切れない」といった、微妙で複雑な心情がうかがえます。

子どもがいない離婚の場合、その選択は基本的に「自分のための決断」として下される傾向があります。苦しかった結婚生活から解放されて前向きな気持ちになる一方で、離婚後の孤独感や経済的不安といったネガティブな側面も抱えやすく、その受け止め方は人によって大きく異なります。

また、子どもを育てるシングルマザーに比べて、子どもがいない離婚女性は行政や地域社会からの支援や共感を得にくいという現実もあります。さまざまな事情があって離婚を選んだにもかかわらず、時には「個人の失敗」として軽く扱われてしまい、精神的な孤立を感じる人もいるかもしれません。

もちろん、子どもの有無で離婚後の幸福度を一概に比べることはできません。ただ、今回の調査結果からは、子どもがいる女性にとって離婚が前向きな選択となる場合がある一方で、子どもがいないからといって必ずしもスッキリ別れられるとも限らないということが見えてきました。

まとめ

今回の調査を通じて、離婚後の経済状況は子どもの有無や支援制度の活用状況、生活環境などにより大きく異なることが明らかになりました。

子どもがいる女性は収入面でやや不利な状況に置かれることもある一方で、養育費や公的支援制度を活用しながら、家計改善に向けた行動にも前向きに取り組む傾向が見られました。

子どもがいない女性は自由度の高い生活を選びやすい反面、様々な公的支援制度の対象外であり、孤立や不安から離婚の選択が正しいものだったか確信を持てない方も少なくない様子も見えてきました。

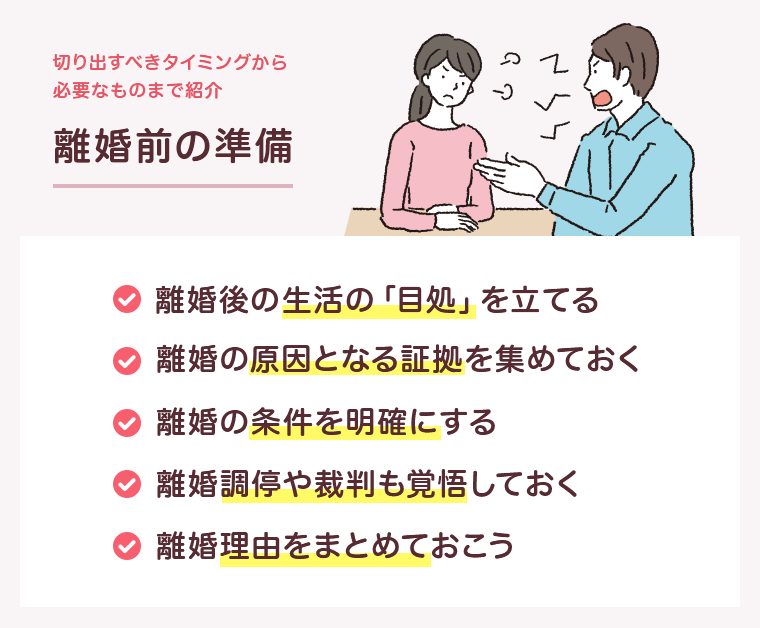

離婚を検討している方は、貯蓄などの準備はもちろん、離婚後の住居や就労、自分の状況に合った公的支援制度についてもあらかじめ把握しておきましょう。

離婚を選択すれば、お金の問題は必ずついて回ります。独り身となった際の収入と支出、キャッシュフローを現実的に見定めておくことが、離婚後の生活のスムーズなリスタートにつながります。

お金の問題もふくめ、離婚にふみきることに不安を感じている方は、お近くの弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

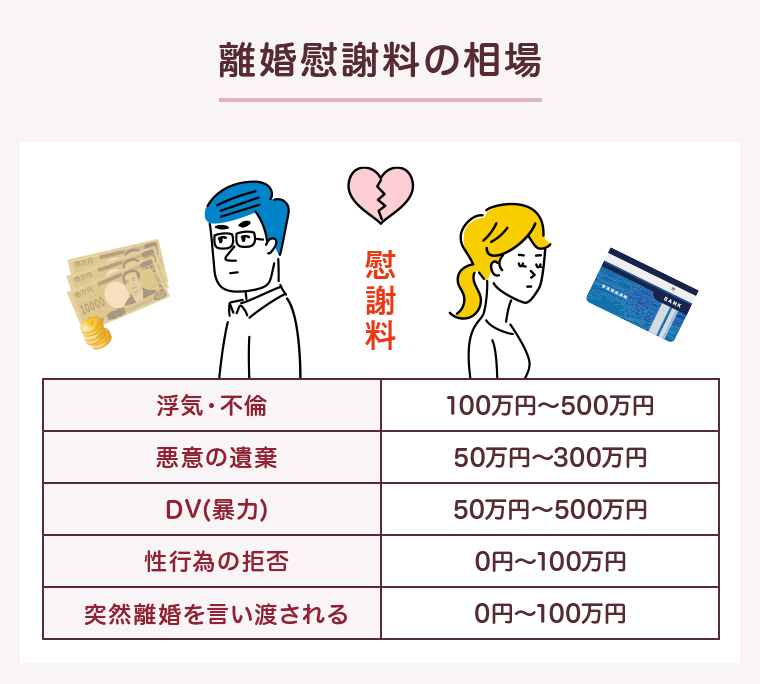

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている