税金滞納で差し押さえに遭うと生活できない?回避のための対処法と解除方法

税金の滞納は、延滞税の発生、督促状の送付、最終的な財産の差し押え、さらには家族や勤務先に滞納が知られる可能性など、日常生活に深刻な影響を及ぼします。

万一、差し押さえになった場合、それまでのようには生活できなくなるのでしょうか。

この記事では税金滞納による生活への影響と差し押さえとなる場合の流れ、差し押さえを回避する方法や差し押さえされてしまった場合の対処法などについて詳しく説明します。

目次[非表示]

税金滞納するとどうなる

まずはじめに、税金を滞納するとどうなるのか、結論を端的にまとめます。

延滞税がかかる

税金を納付期限までに支払わない場合、延滞税が課されます。延滞税は、納付期限の翌日から完納日までの日数に応じて計算され、納付が遅れるほどその額は増加します。これにより、当初の税額よりも多くの負担を強いられることになります。

督促状・催告書などによる催促が行われる

滞納が続くと、税務署から督促状が送付されます。これは、法的手続きの一環として行われ、督促状の送付後も支払いがない場合、さらに催告書や差押予告通知が届くことになります。これらの通知は、差押えなどの強制執行が近づいていることを示しています。

最終的に財産が差し押えられる

督促や催告を無視し続けると、最終的には財産の差押えが行われます。差押えの対象となる財産には、預貯金、給与、不動産、車や宝飾品なども含まれ、差し押さえられた財産は強制的に処分され、滞納した税金の支払いに充当される可能性があります。

家族や勤務先に滞納がバレる可能性

財産の差押えが行われる際、勤務先に対しては給与の差押え通知が送付されます。これにより、勤務先に税金滞納の事実が発覚し、滞納者の職場内での信用に影響を与えるおそれがあります。

また、差し押さえにまで至れば、流石に家族に税金滞納を隠すことはできないでしょう。

実際の差し押さえ以前の段階で、役所や裁判所から自宅へ届く郵送物や連絡を通じて気づかれる可能性が高く、家族からの信頼を失い、日常生活の継続そのものが難しくなるかもしれません。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

税金滞納から差し押さえまでの流れ

税金を滞納してから実際に差し押さえが行われるまで、どのような段取りで事態は進行するのか、全体の流れを順を追って見ていきましょう。

税金の滞納(延滞金発生)

税金の納付期限を過ぎると、未納分に対して延滞金が発生します。

延滞金は納付が遅くなるほど増加し、必要な納税額が大きくなります。

手をこまねいているほど支払い総額が増え続けるため、税金の支払いを厳しく感じた場合は、役所や税務署へ連絡するなど早めに対応していくことが重要です。

督促状や電話による督促

納付期限を過ぎても支払いが確認できない場合、税務署や自治体から督促状が送付されます。

最初に届く督促状は白・青色など一般的な封筒で届くのが通常です。督促状が届いてもそのまま放置しておくと、警告の度合いの進行にともない黄色・赤と目立つ配色の封筒に変わっていきます。中には派手な色のボーダー柄や波線模様を取り入れた封筒もあるなど実際の配色・柄は自治体によって異なりますが、段階が進むごとに派手さが増していく点は同じです。

もし目立つ色の封筒が役所や税務署等から到着した場合は、速やかに開封して内容確認するようにしてください。

また、督促状の送付と前後して、電話による督促が行われることもあります。気づかず電話に出れず、留守番電話にメッセージが残されていた場合は、無視せず折り返し連絡するよう心がけましょう。

これらの督促に応じずに放置しておくと、督促の段階が進み、さらなる措置が取られます。

催告書の送付

督促状や電話での連絡をしているにも関わらず滞納が続く場合、催告書が送付されます。

催告書は、督促状を送付した後も税金の支払いを行わない滞納者に対し、速やかな納付を求める文書です。

督促状が滞納した金銭の支払いを求める一般的な通知文書であるのに対し、催告書は未払いを続ければ法的措置も辞さない債権者側の姿勢を伝える法的効力を持ちます。

そのため、滞納者による催告書の無視は、債権者側に法的対応を進める正当な理由を与え、強制的な措置(差し押さえ)を取られる可能性が高まります。

税法上、督促状または催告書が発された日(着日ではなく発送した日)から10日を経過した日(11日目)までに税金が納付されない場合、差し押さえが実施可能となります。実際に11日目経過ですぐに差し押さえが行われることはあまりありませんが、以後はいつ差し押さえが行われてもおかしくない状況には至ります。

差押予告通知書の送付

催告書の送付後も滞納した税金が納付されない場合、差押予告通知書が送付されます。

差押予告通知書は、その名の通り、具体的に差し押さえの実施を予告する文書です。

差押予告通知書には期限が記載されており、指定の期限内に滞納分を完納するよう求められます。

財産・人物の調査

差し押さえを実施する前に、税務署や自治体は滞納者の財産状況・収入源などを調査します。

預貯金はもちろん不動産・給与・有価証券など換価可能な財産はすべて調査の対象です。給与は勤務先に、預貯金や有価証券については銀行等の金融機関、その他保有債権があれば取引先にも調査が行われます。

財産調査により、滞納者の身辺の財産とお金の動きを把握することで、差し押さえ対象とする財産を特定していきます。

差し押さえの実施

財産調査の結果に基づき、預貯金、不動産、給与、有価証券等の財産が差し押さえが行われます。

滞納者本人と合わせて送付された差押通知書を受け取った勤務先・金融機関等の利害関係者には、差し押さえ手続きへの対応することが義務付けられています。

差し押さえた財産は滞納税の納付分として回収され、給与の一部天引きによる減額・滞納額の強制回収による預貯金残高の減少・不動産は売却不可となり換価処分が進行するなど、滞納者の生活に大きな影響を与えます。

差し押さえた財産の換価処分

差し押さえられた財産のうち、現金や預貯金など以外の、換価処分が必要な財産については売却され、現金化されます。

たとえば家や土地など不動産は、税金滞納による差し押さえの場合、公売にかけられます。売却までの期間は事例により異なりますが、最短でおおよそ3カ月程度で手続き完了となるケースもあります。

公売の場合、住宅の明け渡しについては当事者同士による交渉となるため、差し押さえに遭った滞納者は自ら公売で購入した権利者とやり取りの上、退去を進めることになります。

滞納税への充当

換価処分によって得られた資金は、滞納している税金や延滞金の支払いに充てられます。

この処置によって滞納税額が減少または完済されますが、滞納税額が完済された場合、滞納金を差し引いたお金の残額は残存金として返還されます。

逆に、この資金が滞納税額に満たない場合、財産の処分完了・差し押さえ終了にはなりません。

役所や税務署との交渉次第ですが、差し押さえ給与やその他お金の工面により、残った滞納税の支払いを継続していくことになります。

税金滞納で差し押さえの対象になる財産、ならない財産

税金を滞納すると、最終的に財産の差し押さえが行われる可能性があります。しかし、すべての財産が差し押さえの対象となるわけではなく、法律で差し押さえが禁止されている財産も存在します。

以下では、差し押さえの対象になる財産と、対象にならない財産(差押禁止財産)について詳しく説明します。

差し押さえの対象になる財産

税金滞納による差し押さえの対象となる財産は、主に以下の通りです。

現金・預貯金

自宅や貸金庫等に保管されている現金や銀行口座にある預貯金は、最も基本的な差し押さえ対象です。

実物として所有している現金はもちろん、銀行口座にある預貯金については金融機関に対して差押通知書が送付され、差し押さえが行われます。

現金については66万円以上の全額が差し押さえ対象となります。つまり、66万円未満の現金であれば手元に残せることになっており、この金額は「2ヶ月分の生活に必要なお金」という想定で設定されています。

一方、銀行などに預けている預貯金は、差し押さえ金額の上限はありません。口座に入っている全額が差し押さえられ、滞納した税金の支払いに充てられます。

株式・投資信託等の有価証券

株式や投資信託などの有価証券も差し押さえの対象です。

差押対象となる有価証券に上限等の設定はありません。滞納した税金総額の納付に達するまで有価証券の一部あるいは全部が処分されます。

株式を差し押さえられるとどうなる?

振替口座で株式保有している場合、証券会社など金融機関への差押命令に基づいて差し押さえ手続きが行われ、税金滞納者は振替口座に保有している株式を処分できなくなります。

差し押さえられた株式は滞納税金の返済に充てるため裁判所による売却命令に基づき公売で換価されるのが一般的です。

投資信託を差し押さえられるとどうなる?

また、投資信託の場合は株式のように個別の売却が行えるものではないことから、税金滞納者が保有する投資信託受益権が差し押さえ対象に設定されます。

売掛金などの金銭債権

事業者の場合、売掛金などの金銭債権も差し押さえられる可能性があります。

給与・賞与などの収入

給与や賞与も差し押さえの対象です。差し押さえ金額の設定は手取り額44万円以上か以下かで異なり、それぞれ以下のようになります。

- 手取り額44万円以下の場合:手取り額の4分の1が差し押さえ金額の上限

- 手取り額44万円を超える場合:33万円を超える全額が差し押さえ対象

賞与(ボーナス)・退職金も差し押さえの対象となり、賞与(ボーナス)については上記の給与と同じルール、退職金は手取りの4分の1までと定められています。

不動産

税金滞納者が土地や居宅、事業所等の建物など不動産を所有している場合は、当然、不動産も差し押さえ対象となります。

差し押さえされた不動産は、不動産登記簿に「差押」が登記され、税金滞納による公売処分の場合は差し押さえの原因として「税務署差押」の文言があわせて登記されます。

自動車

自動車も換価可能な財産であるため差し押さえの対象です。

自動車の差し押さえではタイヤをロックする形で車を動かせなくされ、公売による換価処分の対象とされます。

宝石・貴金属・骨董品など

高価な宝石や貴金属、骨董品なども差し押さえの対象となります。

これらも公売で売却処分が行われます。

その他、換価価値のある資産

ここまでに上げたもの以外でも、美術品や高級家具など、換金価値のある資産は基本的に差し押さえの対象です。

また、通常、生活に必要な家電類は基本的に差し押さえ対象から省かれますが、たとえば売却して値が付くような大型・高級なテレビ、あるいはテレビ・パソコン等を2台以上保有している場合そのうちの1台などは、差し押さえ対象として処分されるケースもあります。こうした家電等は生活に必要とされる最低限を越えるものと見なされるためです。

差し押さえの対象にならない財産(差押禁止財産)

一方、以下の財産は法律で差し押さえが禁止されています。

- 手取り給与の4分の3(33万円未満の金額)

- 児童手当・生活保護などの受給債権

- 1ヶ月間の生活分の食料・燃料

- 66万円までの現金

- 衣服・家具・台所用具・寝具などの生活必需品

- 仏具・位牌など葬儀・信仰上利用する祭具

手取り給与の4分の3(33万円未満の金額)

給与の手取り額が44万円未満の場合、その4分の3は差し押さえが禁止されています。

44万円以上の場合は33万円を越える分が差し押さえ対象となりますが、差し押さえが実施されても1カ月分の生活費としてみなされている手取り33万円は、手元に残ります。

児童手当・生活保護などの受給債権

児童手当・生活保護などの公的給付は基本的に差し押さえされることはありません。

これは児童手当は児童手当法第15条、生活保護は生活保護法第58条と、各給付金を規定する法律が明示的に差し押さえを禁止しているためです。

児童手当法 第十五条

児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

生活保護法 第五十八条

被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

児童手当・生活保護それぞれの給付金の主旨をふまえ、これらの給付金については、税金滞納の場合でも差し押さえからは対象外とされています。

公的年金は差し押さえられる可能性

なお年金については国民年金法第24条・厚生年金保険法第41条に差し押さえ禁止の規定がありますが、税金滞納については状況により差し押さえの対象となる場合があります。

国民年金法 第二十四条

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

厚生年金保険法 第四十一条

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

国民年金や厚生年金は差押禁止財産と定められており、通常の民間の借金債務による強制執行であれば差し押さえされることはないのですが、税金滞納については規約中で除外される旨が明記されています。

このように、税金を滞納し差し押さえの対象となった場合、国民年金・厚生年金は受け取れず差し押さえの対象となる可能性があります。

1ヶ月間の生活分の食料・燃料

生活に必要な1ヶ月分の食料や燃料は差し押さえされません。

食料や冷暖房など生存に関わるものについては、基本的に処分されることはないでしょう。

ただし、日用のものとは別に、売却可能な状態のストック食料や未使用の冷暖房機器がある場合などは、換価可能資産として差し押さえの対象になるケースはあり得ます。

66万円までの現金

現金は、66万円までが差し押さえ禁止とされ、保有しておくことができます。

給与が33万円までは差し押さえ対象外として確保されるのと同様、2ヶ月分の生活費として66万円までの現金は保有が認められます。

ただし、これはあくまで現金で保持している場合です。銀行口座に66万円ある状況では、全額が差し押さえられることになります。

衣服・家具・台所用具・寝具などの生活必需品

衣服・家具・台所用具・寝具など日常生活に必要な物品は差し押さえが禁止されています。

ただし、未使用のブランド服や高級家具など、日常生活として過剰と判断されたモノについては差し押さえ・換金処分の対象となる場合もあり得るでしょう。

仏具・位牌など葬儀・信仰上利用する祭具

家庭内の葬儀・仏事・宗教的な祭具などは差し押さえされることはありません。

税金滞納による差し押さえを避けるための対処法

税金滞納による差し押さえに遭わないためには、まず税金の支払いを怠らないこと、どうしても支払いが難しい場合はすぐに対処を講じることが非常に重要です。

ここでは税金の滞納による差し押さえを回避するための対処法を解説します。

税務署や役所へ早めに相談する

税金を滞納してしまった、あるいは滞納してしまいそうな場合に最も重要なのは、なるべく早めに税務署や自治体の担当窓口に相談することです。

すぐに支払えない旨を相談すれば、税務署は納付期限の延長(納税の猶予)や分割での納付など、滞納者の経済事情・状況を考慮して柔軟に対応してもらえます。

納税の意思があることを誠実に示すのが重要

税金を滞納したら、なるべく早い段階で事情を伝え、税金を納める意思があることを示すことが重要です。

税金滞納した場合に一番良くない悪手が、後ろめたさなどから税務署に連絡をしない、督促状や電話での連絡を無視するといった行為です。

税務署からすると、相談のタイミングが遅ければ遅いほど「税金を支払う意思が見られない」と捉えます。滞納した税金の回収が見込めない相手なら、当然、差し押さえの可能性も高まります。

もしすでに督促状あるいは催告状が届いてしまっている場合、なおさら急いで税務署へ相談に行ってください。そのまま放置すれば財産は差し押さえられます。税金の納期限から6カ月以内であれば、強制執行の実施を延期する「換価の猶予」が認められる可能性があります。事情によっては6カ月を越えても受け付けてくれる場合もあるため、なるべく早めに税務署へ行くようにしましょう。

払える分は早急に支払う

税金の滞納期間が長引くほど延滞税は増加します。納税額を少なく抑える上でも、なるべく早急に支払いを済ませることが最善の選択です。

金欠のため一括で支払えない場合は、毎月可能な金額での分納を税務署で相談してみましょう。少しずつでも支払っていくことで、延滞税による加算を抑えるとともに、差し押さえのリスクも軽減できます。

少額でも支払う姿勢を見せることで、税務署担当者の心証を良くし、より柔軟な対応を得られる可能性もあるでしょう。

分割納付や納税猶予の手続きをする

経済的な事情で一度に全額を納付することが難しい場合、分割納付や納税猶予の制度を利用することができます。

生活保護が必要なほど困窮している場合は、税務署や役所に相談することで延滞金の減免や猶予が認められるケースもあります。

いずれにしても、こうした税金支払いの制度を利用するには、早めに相談して適正な手続きを進めることが重要です。

生活保護の申請を検討する

税金支払いの見通しが立たないほど経済的に困窮している場合、生活保護の申請を検討するのも一つの方法です。

生活保護は最低限度の生活の保証として、一定の給付を受けられる仕組みですが、お金をもらうのとあわせて様々な費用の支払い免除も受けることができます。

生活保護により支払い免除が認められる代表格となるのが税金です。

生活保護受給者は非課税世帯と分類され、非課税の名の通り、税金の支払いは免除されます。

免除または減免が受けられる主な税金には以下のようなものがあります。

- 住民税(特別区民税・都民税)

- 地方税

- 国民年金保険料

- 固定資産税

- 軽自動車税(減免)

ただし、このように強力な経済的サポートを得られる生活保護だけに、受けるには相応の条件があります。

- 金銭的に生活を維持するのが難しい(経済状況が厚労省の定める基準以下)

- 生活費にあてられる預貯金がない

- 病気・障害その他の理由から働けない または 収入が少なく生活費に足らない

- 不動産や車、宝飾品など換価可能な財産もない

- 親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を得られない

- 他の公共の制度・支援を利用しても生活費が不足する

生活保護の支給が認められるのは、そもそも税金を支払うお金もないレベルの、明確な困窮状態にあることが前提です。

いずれも生存の問題にもなり得る状況でもあるため、上記にあてはまるような場合は、税金滞納による差し押さえを心配するより、はじめから生活保護の申請を念頭に役所等へ相談を進める方が問題解決はスムーズかもしれません。

税金滞納での差し押さえを解除する方法

それでは、税金滞納で実際に差し押さえされてしまった場合、どうすると解除できるのでしょうか。

税金滞納による差し押さえ状態を解除する方法をひとつずつ見ていきます。

滞納した税金を全額納付する

税金滞納による差し押さえを解除する最も確実な方法は、滞納した税金を全額納付することです。

この段階では、基本的にな全額納付が確認されるまでは差し押さえの会場はされないでしょう。

税務署や自治体が滞納分全額の納付を確認すると、差し押さえは解除されます。

分割払いの交渉をする

どうしても滞納分全額一括での納付が難しい場合、税務署や役所に滞納分税金の分割払いの交渉を行いましょう。

具体的な支払い計画を提出することで、差し押さえの解除、分納を前提とした一時的な納税猶予も検討してもらえる可能性はあります。

重要なのは、支払いの意思を明確に伝え、計画通りの納付を続けていくことです。

生活保護を受け減免制度を利用する

上でご説明の通り、収入が極めて低く生活が困窮している場合には、生活保護を受けることで、滞納者は非課税世帯の分類となり、税金の免除または減免が受けられます。

困窮から今後も税金支払いの見通しが立たない場合は、生活保護の申請も視野に入れると良いでしょう。

ただし、すでに差し押さえが行われている状況では、生活保護の受給が決定するより前に、差し押さえ財産の換価・売却が進んでしまうおそれもあります。

最終的には滞納者の保有財産や経済状況により、税務署・役所側の対応はケースバイケースと言えるでしょう。

個人再生か自己破産を申し立てる

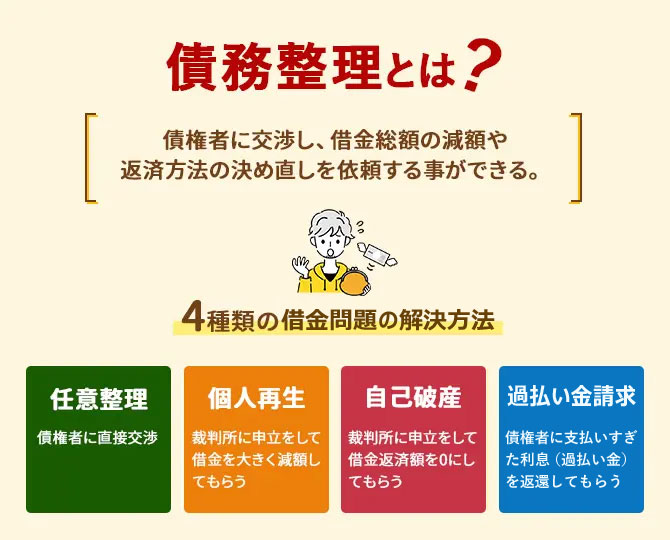

税金以外にも大きな借金があり返済が困難な場合は、個人再生・自己破産などの債務整理手続きをおすすめします。

個人再生・自己破産はともに裁判所に申し立てる借金問題解決のための法的手続きです。個人再生であれば借金の返済額の圧縮、自己破産では借金の免責(支払い免除)を受けられます。

ただし、税金(公租公課)は代表的な非免責債権で、個人再生や自己破産の手続きをして直接税金の支払いが免除されることはありません。滞納した税金は債務整理後も引き続き支払い続ける必要があります。

それでも、これらの債務整理手続きを進めることで、税金以外の借金・債務の返済負担は明確に軽減します。月々のキャッシュフローが改善することで、結果的に税金納付にもお金を回しやすくなるでしょう。

税金滞納を理由に個人再生が認められないケースも

一点注意しないといけないのが、税金滞納で差し押さえまで進んだ状況だと、個人再生が認められない可能性がある点です。

個人再生は、債務者が抱えた債務を3分の1~5分の1程度に圧縮し、残債を支払い可能な金額・ペースで、提出する再生計画に則り返済を進めていく債務整理方法です。

金額は少なくなるとはいえ返済は続く前提であるため、税金の滞納がある状態では再生計画通りに返済を進められるのか、疑義が生じます。再生計画通りの返済の実現が難しいと判断された場合、せっかく申し立てたとしても個人再生は不認可となります。

そのため、税金滞納がある状態で個人再生を行う場合は、上述した税金の分割払い(分納)や納税期限の猶予、あるいは換価の猶予(差し押さえの延期)などの方法で、手続きに影響しない状況をあらかじめ作った上で個人再生が進められるよう、税務署と交渉する必要があります。

税金滞納による差し押さえについてよくある質問

その他、税金滞納による差し押さえについてよくある質問を解説していきます。

Q.税金滞納で差し押さえされると生活できない?

A.差し押さえされても生活に必要な財産は残る

差し押さえの対象となる財産と対象にならない財産を比較し、全体として見ると、仮に税金滞納で差し押さえされた場合でも、以下のような財産は手元に残すことが可能です。

- 手取り額の3/4 または33万円までの給与

- 現金66万円

- 衣服・家具・台所用具・寝具など

このように最低限の生活を維持するために必要な財産は保護され、維持できます。

扶養家族人数や本人の就労状況にもよりますが、給与現金ふくめ99万円分もの財産を確保できれば、仮に税金滞納で差し押さえとなっても即座に生活できなくなることはないでしょう。

賃貸住宅の場合、借りた部屋からの立ち退きは家賃滞納した場合のみ

持ち家がある場合は居宅そのものが差し押さえ対象となりますが、賃貸住宅に住んでいる方の場合は、もし税金滞納による差し押さえが行われたとしても、家賃を滞納していない限りは、大家や管理者から住宅からの立ち退きを求められることはないでしょう。

立ち退きを求められるとしたら、借金等の理由で家賃を滞納した場合です。逆に家賃の支払いを継続している限り、住居を失う心配は基本的にはありません。

Q.税金滞納で差し押さえられた財産は返還される?

A.差し押さえ財産は基本的に戻ってこない

一度差し押さえられた財産は、基本的に返還されません。

差し押さえは税務署や自治体が滞納された税金を回収するために行うもので、差し押さえ後の財産は公売や競売など財産ごとの方法で処分が行われ現金化(換価処分)されます。

換価処分で滞納金額の支払いに充当

差し押さえ財産の現金化で生まれたお金は、滞納者が滞納していた税金・延滞金の支払いに充当・相殺されます。

現金化とは、要は第三者への売却です。当然、差し押さえ財産は他人の手に渡ることになるため、換価処分が済んだ後では返還のしようもありません。

滞納した税金を支払った後、残額があれば返金される

差し押さえ財産の売却益によって滞納した税金を支払った上でお金が残った場合、滞納税金を超える分は本人に返金されます。

税務署が差し押さえを行う目的はあくまで滞納した納税額の回収にあります。

罰金のようにお金を徴収すること自体が目的ではないため、滞納税額の納付さえ完了すれば、それ以上のお金を接収されることは基本的にありません。

換価処分前に滞納分を完納できれば財産が返還される場合も

差し押さえられた財産がまだ換価処分される前に、滞納した税金を全額納付することができれば、差し押さえが解除され財産が返還される場合があります。

差し押さえを受けた後であっても、早期に対応して滞納分を支払えば財産を取り戻せる可能性はゼロではありません。

万一意図せず税金滞納を起こし、差し押さえに遭ってしまった場合は、速やかに税務署や役所に相談に行くようにしてください。

借金で税金滞納するほどお金がないなら債務整理の検討を

税金以外にも滞納している借金があり、支払余力がなく返済が滞っている場合、債務整理が効果的です。

債務整理できるのは税金以外の借金

滞納した税金は債務整理しても帳消しにはならない

債務整理は、借金が膨らみ返済が困難になった場合に有効な解決方法ですが、整理対象となるのはあくまでクレジットカードの支払いやカードローンの借り入れなど民間の借入金・債務です。

税金は非免責債権として対象外にあたり、債務整理をしたとしても、その手続きで税金の負担が軽減することはありません。滞納した税金は債務整理後もなんらかの形で支払いを継続することになります。

それでも、借金の支払いに苦しんでいる方にとって、債務整理による借金負担の軽減は状況を改善できる1つの方法です。

ここでは特に、税金滞納するほど困っている方に有効性の高い、個人再生・自己破産の2つの手続きを軽くご紹介します。

個人再生

個人再生とは、裁判所の認可を得ることで、債務者が抱える借金・債務を5分の1~10分の1程度まで、大幅に減額する手続きです。

債務者は裁判所に再生計画を提出、債務整理後の返済方針として認可決定を得られれば、残債は原則3年~5年かけて分割返済していくことになります。

税金自体は減額の対象外であるものの、個人再生で他の借金が大幅に減額されれば、税金を支払うための経済的な余裕が生まれる可能性があります。

そのため、税金を滞納している場合でも、個人再生を検討する価値はあります。

こちらも読まれています個人再生とは?手続きの条件・流れ・費用相場と5つのデメリット 個人再生(自己再生)は、住宅や車を維持したまま借金を大幅に減らせる債務整理方法ですが、適用条件が厳しく、手続きも煩雑です...この記事を読む

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、債務を法的に免責にしてもらう手続きです。

申立人の支払い不能状態を裁判所が認め、免責許可決定を得られると、申立人が抱えた借金・債務は帳消しとなり、支払いの義務がなくなります。

自己破産の場合も税金や社会保険料などの公的債務は免責の対象になりません。

そのため、自己破産後も税金の支払い義務は残りますが、他の借金が一切なくなることになるので、滞納した分を含め税金の納付は再開できるようになるでしょう。

ただし、自己破産をした時点で、自宅や土地などの不動産・自動車・その他換価処分可能な財産は処分対象となります。

状況的には税金滞納による差し押さえを受けた場合と変わらない状態となるため、個人再生を選択して一部財産を残すべきか、自己破産にふみきるべきかは抱えた借金(債務)の金額や保有財産の状況をふまえ慎重な検討が必要になるでしょう。

こちらも読まれています自己破産とは?メリット・デメリットや生活への影響を解説 自己破産とは、自分が持っている財産や収入では借金が返済できない場合に、裁判所から「支払いができない」ことの認定を受け、借...この記事を読む

まとめ

税金を滞納した場合、延滞税が発生し、支払いが遅くなるほど負担は大きくなります。督促状や催告書を放置すれば、財産は差し押さえとなり、生活できないとまではいかないまでも、家庭や会社などの日常生活にまで大きな影響を及ぼします。

もし税務署から税金滞納の通知を受け取った場合は、速やかに役所や税務署に相談し、分割払いや納税猶予などの対策をとることが非常に重要です。

借金や税金滞納の悩みは借金問題に強い専門家(弁護士)に相談を

自分一人で解決が難しい場合や、借金問題が税金滞納に影響している場合は、債務整理の検討も必要となります。

借金問題に強い弁護士などの専門家に相談すれば、個人再生や自己破産といった具体的な解決策を示してもらうことが可能です。

早めの行動が問題解決の近道です。お金の悩みは抱え込まず、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す

債務整理借金問題に悩んでいませんか?

- 複数の借入先があり、返済しきれない

- 毎月返済しても借金が減らない…

- 家族に知られずに借金を整理したい