自営業者・個人事業主は自己破産できる?生活への影響と事業継続の可能性

自営業を営む中で、多額の借金を抱え返済が困難になった場合、自己破産を検討する方も多いでしょう。自営業や個人事業を営んでいる方が自己破産する場合、仕事は廃業せざるを得ないのでしょうか?

本記事では、自営業者や個人事業主が自己破産を行う際の手続き、また自己破産した場合の事業や生活への影響について、飲食店を廃業した方の具体事例も交えながら解説します。

自己破産が自営業者にもたらす効果とリスクを理解し、新たなスタートを切るための指針として参考にしてください。

目次[非表示]

自営業者は自己破産できる?

自営業者や個人事業主の方の中には、事業運営に必要となる資金と生活に必要なお金の狭間で、借金を溜め込んでしまい、返済に苦しみ、自己破産を検討する方も少なくありません。

もし借金問題でお悩みの場合、自営業者の方でも通常の個人と変わりなく、自己破産することは可能です。

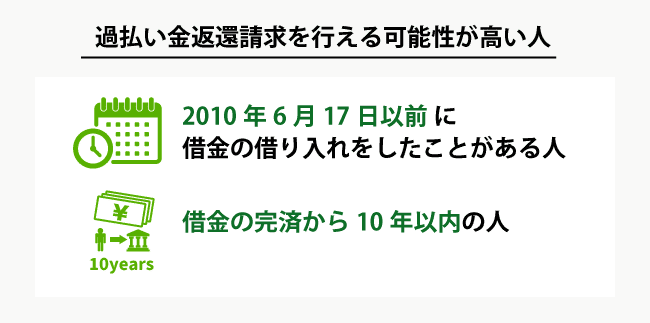

自己破産とは、債務者の方が抱える借金・債務がふくらみ返済不能状態となった場合、裁判所に破産を申し立て免責を受けることで、法的に借金返済の義務を免れることができる債務整理方法です。

自己破産が認められれば、苦しんできた借金はゼロとなり、不安のない状態から生活をリスタートできます。

ただし、自己破産はその強力な効果から一定の制限・影響の発生は免れず、また自営業者特有の影響や必要な手続きも伴います。

ここからは、自営業者の自己破産に関する事例、影響、手続きの流れについて詳しく解説していきます。

自営業者が自己破産した事例

飲食店(カフェ経営)の廃業で抱えた借金を債務整理した事例

自己破産までの道のり

東京都内でカフェを経営していたAさんは、こだわりのコーヒーと手作りのケーキで評判を集めていました。

しかし、近隣に大型チェーンのカフェが次々と出店したことで、売上は次第に減少していきました。経営はだんだんと悪化し、Aさんは多額の借金を抱えることになりました。

資金繰りが厳しくなり、返済の見通しも立たない状況に陥ったため、やむなく店を廃業し、自己破産を決意しました。

手続きの苦労

自己破産の手続きは、Aさんにとって予想以上の苦労を伴いました。

まず、弁護士との面談で事業および債務の状況を詳しく説明し、受任通知を債権者に送る準備をしました。

その後は、弁護士の方に引き継ぎ準備や調査を進めてもらい、自己破産することを決めてからおおよそ半年くらいで、裁判所に破産手続きを申し立てました。

弁護士との面談や破産管財人との面接では、事業の資産や借金状況などについて事細かに説明が必要でした。

借金の免責を受けるまでの過程で、Aさんは精神的にも肉体的にも大きな負担を感じました。仔細に状況を伝える程に、自ら築き上げてきた自分の店という夢の結晶が崩れ去る現実をつきつけられ、深い悲しみと挫折感を味わいました。

新たな職と学び

自己破産後、Aさんはカフェ経営の夢を一時脇に置き、新たなキャリアを模索します。

幸いにも、Aさんのサービス業での経験と人間関係のスキルを活かせる場として、ホテルのフロントスタッフの職を見つけました。

フロントスタッフとしての仕事を通じて、Aさんは接客のプロフェッショナルとして成長し、ホテル業界の運営についても学びました。新しい環境での経験は、将来的にもう一度飲食店を開くためのヒントを得る機会として、Aさんの視野を広げる学びとなりました。

学びと成長

Aさんは新たな職場で働く傍ら、夜間の経営セミナーにも通うようになりました。カフェ経営での失敗から学び、ビジネススキルをさらに高めるため、経営の基礎から実践までを学び直しました。

また、休日は地元の小さなカフェでのアルバイトも経験し、自分のスキルを磨き続けました。慌ただしい生活の中で、Aさんはカフェ・飲食店経営を志すひとりとして、次第に自信を取り戻していきました。

将来への展望

Aさんは、「自己破産は終わりではなく、新しい始まりだ」と力強く語ります。

現在はフロントスタッフの仕事で安定した収入を得ながら、再びカフェを開くことを目標に、ひとつずつ準備を進めているところです。

以前の失敗から学んだ教訓を活かし、次回はより堅実な経営を目指しており、新しいお店は、地域密着型のコミュニティの中心になれる場所を作りたいと考えています。

自己破産が自営業に与える影響

自営業の方が自己破産を申し立てた場合、その影響は個人の財産だけに留まらず、自分が行っている事業にも影響を及ぼすのが通常です。

具体的に自己破産することで自営業者にどんな影響が出るのか、ひとつずつ確認していきましょう。

事業資産が処分される

自営業の方に限らず、個人が自己破産した場合、自由財産として裁判所から維持が認められた処分対象外のものを除き、個人が所有する財産はすべて処分の対象となります。

そのため、自営業を営む個人事業主の方が自己破産した場合、事業に関連する資産も個人所有の財産として処分されるのが通常です。例えば、以下のようなものは処分の対象となります。

- 店舗やオフィスの設備

- 什器などの備品

- 製造物の部品・原材料

- パソコン(複数ある場合)

- 貸付金

- 在庫

- 工具類や工作機械

- 自動車・バイク

- 所有の不動産(オフィス・倉庫・工場等)

- 売掛金

- 貸付金

パソコンは基本的な事務処理等に必要な1台は維持できるのが通常で、2台目以上、複数台のパソコンを持っている場合、保有が認められたもの以外は処分されます。

売掛金・貸付金といった、事業収益として回収の見込める債権も、20万円を越える場合は自由財産の範囲から外れ、事業資産と同様に処分の対象となります。

個人の財産、自宅や車も処分の対象に

個人の自己破産なのですから、もちろん事業用途ではない個人の資産も処分の対象です。

裁判所に必要性が認められる特別な事情がない限り、自宅や車などは処分のため手放すことになります。

動産・不動産問わず処分対象となった財産は換価され、債務者の破産で被害を被った債権者への配当へと回されます。

追加融資は受けられなくなる

自己破産すると、個人の信用情報に事故情報が登録され、自己破産した事実が記録に残ります。

この信用情報は、ローンやキャッシングでの借入利用時・クレジットカード発行時などの与信審査で参照されるもので、事故情報が登録されている場合、新たなローン借入・クレジットカード発行などは行えなくなります。

自営業や個人事業主の方が利用する銀行の融資やビジネスローンの申し込み時にも、信用情報のチェックは行われます。

そのため、信用情報に事故情報の登録が残る自己破産後 5~10年程の間は、金融機関からの追加融資を受けることはできなくなるでしょう。

事務所の賃貸契約含む事業に関する契約はすべて解約に

自営業者・個人事業主が賃貸アパートやマンションに住んでいる場合、自己破産した事実だけで住居の賃貸借契約の破棄・強制解約されることはありません。

住人が賃料を継続して払い続けてさえいれば、同じ家に住み続けることが可能です。

住居以外にも、水道・電気・携帯電話など生活に必要とされる契約については料金を払い続ければ継続できます。

一方、生活に不可欠とは言えない事業用の契約については精算処理、強制解約の対象となります。

たとえば、事務所や店舗の賃貸契約、コピー機等のリース契約、従業員の雇用契約も精算の対象となり、解約される可能性があります。

事業そのものが処分されるケースも

また、事業自体が精算処分の対象となり、事業譲渡などにより換価処分がなされるケースもあります。

特に、事業が高価な資産を取り扱うものであった場合、その資産は売却し債務返済に充てられる可能性が高いです。

オフィスや店舗、機材などの環境、従業員や事業資材なども売却・解約の対象となると、現実的に事業を継続することはできなくなるケースも少なくありません。

従業員への給与支払いは必要

自己破産を申し立て免責を受けることで、自営業者・個人事業主の方 個人が抱えた借金債務については返済義務が免除されます。

ただし、従業員への支払い給与は借金ではない非免責債権とされ、自己破産の手続き後も、支払い義務が残ります。

経営状況の悪化などから未払いのままとなっている過去の支払い分についても、すべて支払う必要があります。

従業員の給与は、自己破産の手続きにおける債権の中では財団債権または優先的破産債権として扱われ、借金など他の債権と比べ、優先的な支払いを行うよう法律に定められています。

未払いのままで置いておくと破産手続きそのものの進行が難航するおそれがあるため、破産管財人に確実な引き継ぎを行うことが重要です。

職業制限を受ける

法律で定められた資格・条件の存在する一部の職業は、自己破産によって資格停止となり、就業できなくなるケースがあります。

たとえば、以下のような職業については、自己破産の手続き中は仕事を継続することができなくなります。

- 弁護士

- 公認会計士

- 税理士

- 司法書士

- 宅建士

- 土地家屋調査士

- 不動産鑑定士

- 公証人

- 人事院の人事官

- 公正取引委員会の委員

- 日本銀行

- 商工会議所

- 信用金庫

- その他金融商品取引業・労働派遣業

- 貸金業者の登録者

- 生命保険募集人

- 質屋を営む者

- 割賦購入あっせん業者の役員

- 警備業者の責任者や警備員

- 旅行業務取扱の登録者や管理者

- 建築業を営む者

- 下水道処理施設維持管理業者

- 風俗業管理者

- 廃棄物処理業者

- 調教師・騎手 など

自営業で、これらの職業に従事していた方は、自己破産に際して仕事ができなくなるため、別の職業への転職、または資格が復権するまでの間、休業する必要があります。

資格停止の期間や復権の条件等は職業(について定めた法令の決まり)によって異なるため、該当する職業で働いている場合は、自己破産の手続きとあわせて弁護士にご相談ください。

自己破産で自営業を継続できるケース

このように、自己破産することで、自営業で行っている事業にもある程度の影響が出ることは否めません。少なくとも事業を継続できるかどうか、必要なリソースと財産処分の観点から一旦の見直しは必ず必要となるでしょう。

それでも、たとえば以下のような条件を満たす場合、自営業を継続しながら自己破産ができる可能性もあります。

特別な施設や設備、人件費が不要な事業

店舗やオフィス、工作機材など特別な設備、従業員や外部への業務発注を必要としない仕事であれば、比較的、事業を継続しやすいです。

例えば、パソコン1台あれば仕事ができる、資格を要しないコンサルティング業やライター・デザイナー・エンジニアなどフリーランスの仕事であれば、自己破産後も大きく仕事を変えずに続けることはできるでしょう。モデルやホステスなど、自分の身ひとつで働ける仕事も継続できるでしょう。

自己破産後も残せる財産は自由財産に認められる範囲のみとなるため、自分ひとりで完結できる仕事を選択するのが穏便です。

事業に必要な財産が自由財産に認められる

自己破産した際に、自営業の事業継続が難しくなりやすいのは、自己破産することで事業用の設備や資材を処分されてしまうためです。

逆に言えば、事業に必要なモノについて自己破産後も所有しておければ、事業は継続しやすくなります。

つまり、設備・機材・資材原料など事業で使うものについて裁判所に「自由財産」として認めてもらうことで、事業を継続することが可能です。

事業で必要な財産について自由財産の拡張を申し立てる

自由財産とは、基本的に以下に上げる5つの項目を差します。

- 99万円以下の現金

- 新得財産

- 差押禁止財産

- 自由財産拡張によって裁判所に保有が認められた財産

- 破産管財人が破産財団から放棄した財産

自己破産後、所有が認められるのは原則これら自由財産の条件範囲内の財産のみです。

また、自由財産以上・以外の財産も、裁判所に対して自由財産の拡張の申し立てを行い、認められることで保持できる可能性はあります。

つまり、事業で用する財産について自由財産の拡張を申し立て、裁判所に認められれば、自己破産後もそのまま保持して事業継続のために活用することができます。

ただし、自由財産の拡張は、あくまで破産者の事情・状況をふまえた特例としてはじめて認められるものです。

事業用の財産を手元に残すには、それら財産を保持したい理由、生活再建等にその財産が不可欠であることを明確に裁判所へ説明する必要があるでしょう。

こちらも読まれています自由財産とは?自己破産しても残しておける5つの財産 自己破産には保有や処分が自由に認められている自由財産があります。自由財産として認められているのは大きく5つ。今回はこの5...この記事を読む

自己破産以外の債務整理を行う

自己破産は、借金すべてを免責とする強い効果がある分、財産の没収を含め、自営業者の方の生活や事業に対する影響もまた大きくなります。

どうしても事業を継続したい、事業への影響を少なくしたい場合は、自己破産以外の債務整理方法を選択するのがベターでしょう。

個人再生

個人再生とは、借金・債務の返済が難しくなった人が裁判所に申し立てることで、財産の処分はせず維持したまま、債務を5分の1程度まで圧縮してもらえる債務整理方法です。

裁判所が専任した再生委員は債務書・債権者の双方から意見を聴取し、再生計画を立て、債務者はこの再生計画に基づき、圧縮された債務残債を原則3年間、最長5年で返済していきます。

自宅や財産を残して債務を5分の1に。

個人再生には自己破産と異なり、手続き中で財産処分は行いません。

精算のために個別に保有財産の処分を行うケースや、ローン返済中の製品などが引き揚げられるケースはありますが、事業および必要な資産をある程度維持したまま債務の圧縮を図ることができます。

おおよそ個人再生で返済する債務と同額程度の財産の保持を認められるのが通常です。

また、住宅ローン特則を利用することで自宅(持ち家)を処分せず、住宅ローンの返済は継続したまま他の借金だけを圧縮することも可能。

自宅を仕事場としている自営業者の方にとっては、非常に効果の期待できる債務整理方法と言えるでしょう。

なお、個人再生の手続き方法には小規模個人再生と給与所得者再生の2つがあります。

自営業者・個人事業主が個人再生を行う場合は、給与所得者ではないため、必ず小規模個人再生を選択することになります。

小規模個人再生と給与所得者再生、両者の違いは「債権者への承認の有無」になりますが、実際には小規模個人再生を行う旨の通知に対して意見する債権者はほぼいません。そのため、債務者本人としての手続きとして大きな違いは出ないことが通常です。

こちらも読まれています個人再生とは?手続きの条件・流れ・費用相場と5つのデメリット 個人再生(自己再生)は、住宅や車を維持したまま借金を大幅に減らせる債務整理方法ですが、適用条件が厳しく、手続きも煩雑です...この記事を読む

任意整理

任意整理は、弁護士や司法書士を通じて、債権者と直接交渉し、毎月の返済額や返済期間の変更、利息のカットなど、返済条件を緩和してもらう債務整理方法です。

任意整理は裁判所を介さない債務整理方法であるため、自己破産や個人再生に比べれば手続きも比較的簡便です。

特定の借金のみ選んで返済金額・ペースを調整できる

債権者との直接交渉である任意整理は、特定の借金のみを選択した債務整理が行えます。

住宅ローンやカーローンの返済は維持したまま、生計の負担となっている他の借金のみ返済金額・ペースを調整することもできます。

自営業の方が業務で使用している財産や契約には手を付けず残したまま、他の借金だけを債務整理することも可能です。

一方で、任意整理の場合、減らせる借金は残債に対して発生する利息分のカット程度で、債務の減額効果そのものは限定的です。

実際的には毎月の返済額や返済期間の見直しで、毎月の返済に苦しむ状況から、キャッシュフローを安定化できる点が主要なメリットです。

借金が高額であったり、非常に多くの債権者からお金を借りているようなケースで利用するには、決して効果の高い方法とは言えません。

自己破産で事業以外に出る影響

自己破産の影響が出るのは当然ながら事業だけではありません。破産者個人の生活やその家族にも影響を及ぼします。

自己破産によって事業以外で発生する影響を見ていきましょう。

- 連帯保証人に未払分の借金の請求が行く

- 家や車は処分される可能性

連帯保証人に未払分の借金の請求が行く

債務者が自己破産をすると、(連帯)保証人に対して、主債務者が残した債務の最払いを求め、債権者から請求が行きます。

特に連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がないことから、すぐに残債全額の支払いを求められ、払えない場合は債権者による強制執行を拒否することもできません。

連帯保証人を必要とするような債務は、高額であることが通常です。

連帯保証人も残債を一括請求されたところで支払いようもなく、連鎖的に自己破産せざるを得ないというケースも多々あります。

自分の借金をもとにした自己破産で、甚大な迷惑をかけることにもなり得るため、債務者の方は、自己破産の手続を進める前に必ず連帯保証人へと連絡・相談するようにしましょう。

こちらも読まれています連帯保証人とは?メリットやリスク、民法改正に伴う変化を徹底紹介 連帯保証人になることは、非常にリスクの高い行為です。ある日突然債権者から高額の請求を受け、多額の借金を背負う――といった...この記事を読む

家や車は処分される可能性

自己破産すると、自由財産として自己破産後の所有が認められる範囲を超える資産は、基本的にすべて処分の対象です。

生活に必要な最低限の財産は保護される一方、それ以上の資産は処分・換価され、債務返済に充てられます。

持ち家や車は、換価しやすい代表的な財産であるため、まず優先的に処分される可能性は高いでしょう。

家族と同居している方ならば、家を追われることになり、当然、日常生活への大きな影響は避けられません。

家族経営についての調査を受ける

自営業としてやっている会社やお店の経営・運営に家族が関わっている場合、家族との事業内での関係、財務面でのつながりについても調査が行われます。

家族経営であることを抜け道に、家族による破産者の財産の隠匿や資金流出を目的とした不正取引がないかを、詳細に確認されるでしょう。

自営業者の自己破産は原則、管財事件になる

なお、自営業者が自己破産する場合、その手続方法としては「管財事件」で進むのが通常です。

一般的に、個人の自己破産の場合、多くは同時廃止で手続が進みます。

これが、管財事件での手続となった場合、同時廃止に比べ手続完了までの期間は長くかかり、あわせて費用も高額となります。

同時廃止より費用がかかる管財事件(少額管財事件)

同時廃止の場合、破産管財人は選任せず、破産手続き開始と同時に手続は終了します。

同時廃止で行われるのは書類審査のみ、破産者に収入がなく、破産管財人を選任し手続を行う費用も確保できないことが明らかな場合、自己破産は同時廃止で進みます。(借金の用途や報告内容に免責不許可事由にあたる点がないかはチェックされます)

管財事件の場合、裁判所は破産管財人を選任し、破産者の財産調査や処分を行います。自営業者や個人事業主の場合、個人の財産だけでなく事業用の財産や取引債権等を保有するのが通常です。そのため、原則は破産管財人を選任し、管財事件として保有財産等に関する詳細な調査が行います。

同時廃止・管財事件・少額管財の費用の目安

なお、同時廃止にかかる費用は、裁判所に納める予納金が1~3万円、弁護士費用が30万円程度が相場です。

一方、管財事件は破産管財人の費用がかかることから、予納金が50万円、弁護士費用も30~80万円程度と、同時廃止に比べ高額となります。

また、同時廃止と管財事件の間で、少額管財と呼ばれる、裁判所に支払う予納金を抑えた手続方法が利用できる場合もあります。少額管財は自己破産の対応を弁護士に依頼した場合のみ利用できる手続方法で、予納金は22万円、弁護士費用で30~60万円程度がかかります。

手続方法ごとにかかる費用は異なりますが、自営業者の場合は、原則としては通常の管財事件、弁護士に依頼して少額管財となるケースが大半です。

自営業者で同時廃止になるケースも

ただし、すでに事業を停止している場合や、保有財産、売掛金、買掛金などがまったくないものと裁判所が判断した場合、同時廃止による手続きが認められるケースもあります。

この場合、破産手続きが比較的早く、低額で終了できる可能性があります。

なるべく費用をかけず、早めに自己破産を無事完了させたい場合は、お早めに弁護士へのご相談をおすすめします。

自営業者が自己破産する場合の手続きの流れ

自営業者が自己破産する際、管財事件(少額管財)での一般的な手続きの流れは以下の通りです。

- 弁護士に自己破産の手続きを依頼

- 弁護士から債権者へ受任通知の送付

- 裁判所への自己破産申し立て

- 破産管財人との面接

- 破産手続開始決定

- 予納金の支払い

- 債権者集会

- 免責許可決定

- 免責許可決定確定

裁判所や手続方法によって順序、内容等は一部異なる場合もあります。

自己破産の手続の流れについて詳しくは、以下のページもご参照ください。

こちらも読まれています自己破産とは?メリット・デメリットや生活への影響を解説 自己破産とは、自分が持っている財産や収入では借金が返済できない場合に、裁判所から「支払いができない」ことの認定を受け、借...この記事を読む

自己破産における売掛金の扱い

自営業・個人事業主の場合、自己破産の手続を進める段階で、まだ受け取っていない売掛金が存在する場合もあります。

自己破産手続きにおいて、商品やサービスを提供し、今後受け取る予定の売掛金の扱いは、どうなるのでしょうか。

売掛金の取り扱いは、売掛金回収のタイミングが破産手続の開始前か開始決定後かによっても取り扱いが異なります。

破産手続開始前に発生した売掛金

破産手続開始決定前の契約に基づき回収した売掛金は、未収のものでも申立者の保有財産(債権)とみなされ、原則、処分の対象となります。

売掛金は破産管財人が引き継いだ上で回収、債権者への分配に充てられます。

なお、20万円以下の売掛金については、自由財産の拡張を申し立てることで、保有が認められるのが通常です。

ただし、他の財産と合計して99万円を越える場合、20万円以下の売掛金が複数存在するなど、破産者の最低限の生活費を確保し生活の再建を測る主旨に対して適当ではないと判断された場合、原則通り財産処分の対象として扱われるケースもあります。

破産手続開始決定後に発生した売掛金は処分の対象外

破産手続き開始後に契約を交わし、発生した売掛金については、財産処分の対象にはなりません。

破産手続開始決定後に契約・回収した売掛金は、あくまで自己破産手続後に発生した債権です。自己破産を行った債務と紐づかない形で発生した売掛金であれば、処分財産として破産管財人に引き継ぐ必要はありません。

買掛金は借金と同じく「負債」に

一方、破産手続き中に外部の取引先に支払う予定にある買掛金については、他の借金と同様に負債・債務として扱われます。

弁護士は債権者のひとつとして各取引先に受任通知を送り、その段階で買掛金の支払いは停止し、破産管財人による分配をもって精算していくことになります。

以前から懇意の取引先だからと、他の借金・債務を差し置いて買掛金の支払いをするのは基本的に認められません。

無理に支払いを行えば、特定債権者に対する偏頗弁済とみなされ、免責不許可につながり、自己破産に失敗するおそれがあります。

自営業者が自己破産する場合の注意点

自己破産を考える際には、以下の点に注意する必要があります。

事業を継続できなくなる可能性がある

ここまでにご説明したように、自営業者の方が自己破産する場合、事業資産の処分やオフィスの解約などの理由から、事業継続が困難となる場合があります。

自己破産することで収入の道が断たれてしまうようでは、生活再建に向けて大きな問題が生じます。

職業制限を受ける場合がある

また、法律等で資格要件が定められた一定の職業(例えば、士業や金融関係の職)の場合、自己破産することで職業制限を受けることがあります。

どのような影響がどれくらい出るかは、自営業者の方の職業・仕事の内容によっても異なります。

借金の返済が厳しく自己破産を検討する際はなるべく速やかに弁護士へ相談し、自己破産による仕事や事業への影響を事前にシミュレーションした上で方針を決定するのが良いでしょう。

破産後も税金の支払は免責されない

自己破産をしても、非免責債権にあたる税金の支払い義務は免除されません。

そのため、未払いの税金の支払い義務は消えることはなく、自己破産決定後も、引き続き支払う必要があります。

ローンやクレジットカードは一定期間使えない

自己破産後、信用情報に自己破産の記録が残っている間は、ローンやクレジットカードの利用はできなくなり、新たな借り入れが難しくなります。

自己破産の場合、免責許可決定からおおよそ7年程度の間は信用情報に記録が残ると言われており、その間は住宅ローン・自動車ローンはもちろん、事業者向けの融資やビジネスローンの利用もできません

大前提として、借金に頼らない形で自分の生活、および自営業の運用・経営を行っていく必要があります。

まとめ

自営業者や個人事業主の方が自己破産を申し立てる際には、生活だけではなく業務を通じた公の範囲にまで様々な影響が及ぶため、自己破産後の生活・動きについて事前のシミュレーションとしっかりした事前準備が必要となります。

特に、事業資産や個人資産の処分、信用情報への影響、事業の継続の可能性などを十分に考慮することが非常に重要です。

自己破産することによって受ける影響が大きすぎるような場合は、自己破産以外の債務整理方法もあわせて検討し、自分や家族の生活、および自営で行っている事業に対して最適な方法の選択が求められます。

個人で行うよりハードルの高い自営業・個人事業主の自己破産では、弁護士等、専門家のアドバイスを受けながら、適切に手続きを進めていくことが成功の鍵となるでしょう。

債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す

債務整理借金問題に悩んでいませんか?

- 複数の借入先があり、返済しきれない

- 毎月返済しても借金が減らない…

- 家族に知られずに借金を整理したい