成年後見人とは?その職務と制度の仕組み、必要なケース、デメリットも解説

成年後見人とは、知的障害や認知症などにより自分での判断が難しい、あるいはできない方に対して、契約や財産管理などの法律行為を代行、サポートする役割を負った人のことです。

契約を結んだり、保有する財産(不動産など)を売却したりといった行為は、基本的には本人の自己責任で行わなければなりません。

認知症や障害等により判断能力が不十分な方の場合、誤った判断による契約や財産管理などにより、本人の経済的損失や、生活への支障が出るおそれがあります。

そうした事態を避けるため、成年後見制度に基づき、裁判所が専任した成年後見人が本人をサポートする制度が運用されています。

この記事では、成年後見人についてここで詳しく解説します。

目次[非表示]

成年後見人とは

成年後見人とは「成年後見制度」に基づき選任される、本人のサポート役として代わりに法的な権利の行使を行う人物です。

ここで言う本人とは、知的障害や認知症などにより判断能力を欠いた、あるいは不十分になっている方のことで、きちんと理解しないまま契約を結んでしまったり財産を処分してしまったりするおそれのある方を支援します。

具体的には、預貯金の管理、財産の購入や売却に関わる契約の締結などをサポートし、悪徳商法の被害や過度に不利となる契約の締結、自身にとって不利益となる財産処分から本人を保護します。

支援を行う人を成年後見人と呼ぶのに対し、支援を受ける本人は「成年被後見人」と呼ばれます。

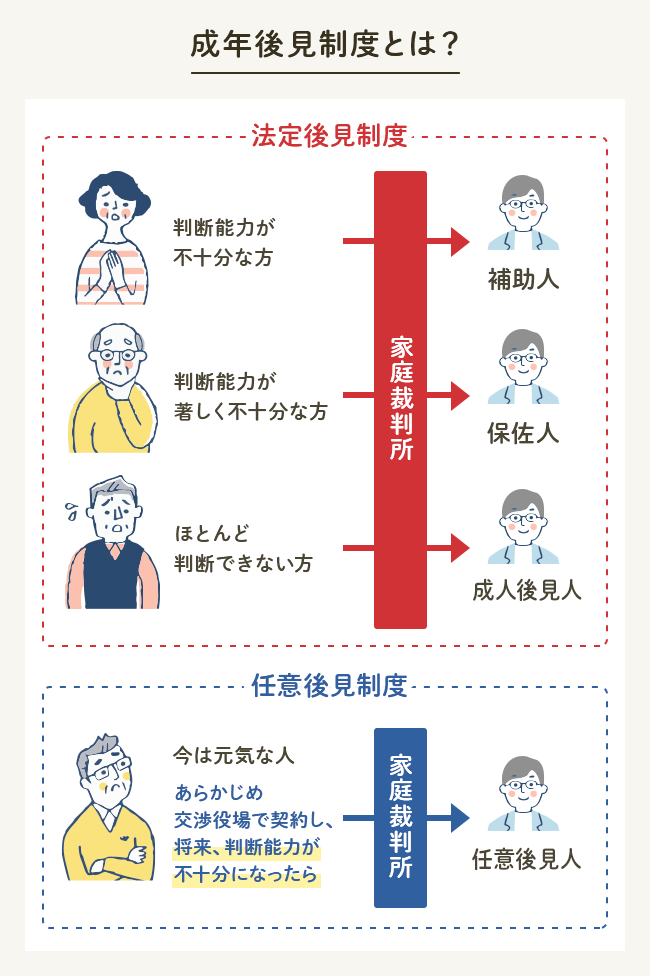

成年後見制度には2つの種類がある

成年後見制度は大きく2つに分けることができます。

1つは「法定後見制度」、もう1つは「任意後見制度」です。

それぞれの制度の内容を以下で説明していきます。

法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力が低下・喪失したことを受けて、家庭裁判所に申し立てることで開始される成年後見制度のことです。

後述の任意後見制度に比べ、こちらは事後的な措置である点に特色があると言えます。

同制度による成年後見人等は裁判所の審判により定まるため、本人や家族の方が希望した通りの結果になるとは限りません。

なお、同制度には3つの類型があります。

本人の状態に応じて

- 補助

- 保佐

- 後見

いずれかの審判を受けることになります。

補助

補助は、保佐や後見に比べて本人の症状が軽いときに利用される制度です。

「判断能力が不十分」であると認められた本人を対象としています。

それ故補助人ができる行為も限定的で、すべての行為を代理でフォローするわけではありません。

補助人に付与される代理権の範囲や取消権の範囲、補助人の同意を要する行為については、いずれも裁判所が審判で定めた特定の行為に限られます。

保佐

保佐は、補助よりは本人の症状が重いものの、後見ほどは症状が重くない状況下で利用される制度です。

「判断能力が著しく不十分」であると認められた本人を対象としています。

そのため所定の行為に関しては保佐人の同意が必要とされています。

例えば借金をする行為や訴訟行為、相続の承認や放棄などは本人が勝手に行うことができず、同意を得ていないときには保佐人による取消権行使も認められます。

さらに、申立を受けて裁判所が定めた特定の行為に関しては、保佐人が代理で行うことも可能とされています。

後見

後見は、補助や保佐よりも本人の症状が重いときに利用される制度です。

「通常の状態で判断能力を欠いている」と認められた本人を対象としています。

そのため本人の財産に関するすべての行為に関して後見人は代理で行うことができます。

また本人がした行為は、日常生活に関すること以外であればすべて後見人が取り消せます。

「成年後見人等」は補助人・保佐人・成年後見人をまとめた表現

法定後見制度の場合、3つの類型別に支援を担う者の名称が異なります。

そこでこれらをまとめて成年後見人“等”という表現がなされることが多いです。

混乱のないように注意しましょう。

任意後見制度

任意後見制度は、本人に判断能力が備わっているうちに成年後見人を指定し、契約の締結を前提に開始される成年後見制度のことです。

そのため法定後見制度とは違い、事前に備えとして利用することになります。

また、本人が受任者を選べるのも大きな違いです。

ただ、任意後見の効力が生じるのは実際に本人の判断力が低下してからであり、裁判所から任意後見監督人が選任されてから後見は開始されます。

成年後見人が必要となるケース

成年後見人が必要とされるのはどのようなときか、よく求められる場面を挙げていきます。

認知症や病気・障害などで成人の判断能力が不十分になった場合

判断能力が十分でなくなることにより、

- 必要以上に何度も同じ商品を購入する

- 本人の財産を親族が勝手に消費する

- 遺産分割協議を進められない

- 本人を施設に入所させたいがそのための費用が捻出できない

などの問題が生じ得ます。

そこで本人が危なっかしい行為をしないため、本人に代わって適切な法律行為を行うため、成年後見人は必要になります。

預貯金の管理・解約

成年後見人が求められるより具体的な理由としては、第一に「預貯金の管理や解約をするため」ということが挙げられます。

判断能力が低下すると、預貯金の管理が適切に実行できなくなります。

とはいえ、本人が所有する預貯金を勝手に出金したり定期預金の解約をしたりすることもできません。

そうなると本人の生活費、医療費などの負担を預貯金以外から負担しなければならず、家族に経済的負担がかかることがあります。

しかし成年後見人を選任すれば一定の範囲内で預貯金等の財産管理が可能となります。

身上監護

「身上監護」を行うために求められることも多いです。

本人が求める生活環境の維持であったり病院への入院手続きであったり、その他介護認定の申請手続きなども身上監護に含まれる法律行為です。

本来は本人の意思表示に基づいて契約は締結されるのですが、その本人の意思に頼ることができないため、これらの行為につき同制度の基づく支援を求めるのです。

介護保険契約

介護施設、高齢者施設等への入所手続き、介護保険契約の締結に関しても本人の意思に基づいて行うのが原則です。

しかし本人の判断力が低下していると有効な契約にならないため、成年後見人が求められます。

不動産の処分

本人が不動産を所有しているときには、不動産の処分をするためにも成年後見人が必要となります。

取引金額がとても大きくなりますし、判断能力に不安のある本人に売却等の判断を任せるのは適切ではありません。

契約行為の中でも比較的高度な判断能力が求められる取引です。

相続手続

相続開始後、相続人が複数いる場合には遺産分割協議により遺産の分け方を話し合うこととなります。この協議は相続人全員で進めなければならず、1人でも相続人を欠いたまま進めた協議は無効になってしまいます。

しかし判断能力が十分でない方は不利な内容で同意をしてしまうおそれもありますし、後から無効になってしまうなどのトラブルに発展するおそれもあります。

そこでスムーズに相続手続を進めるためにも成年後見人が必要となります。

こちらも読まれています相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合。話し合いを拒否する相手への対処法3つ 遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけないものですが、その中に遺産分割協議に応じない相続人がおり「遺産分割協議の場で...この記事を読む

成年後見人になれる人は誰?

成年後見人は、本人の代理で行動したり本人の行為に同意を付したりすることで支援を行います。そこで本人に対する保護の程度は選任される方の技量にもよりますし、信頼できる人物でなくてはなりません。

そして形式的な要件にも着目する必要があります。

どのような方は成年後見人になることができるのか、以下に示していきます。

親族

成年後見人になるのに特別な資格は必要ありません。

裁判所の選任を受ければ親族も成年後見人になれます。

ただし、「家族だと安心できるから」という理由のみで家族を指定するのは危険です。

親族でも絶対に散財しないとは限りませんし、そもそも財産管理に必要な能力を有していない可能性もあります。

選任された方が本人のためを思って行動していたとしても、間違った選択をしまうと結果として本人のためにはなりません。

また、後から変更するのも簡単ではありませんので、「とりあえず家族を成年後見人に指定して様子を見よう」と安易に考えるのも避けるべきです。

弁護士などの専門家

外部の者に法律行為等を任せるのは不安に感じるかもしれませんが、弁護士などの専門家であれば職務に必要な十分な知識・技量を有しており、その意味では安心して任せることができます。

そのため成年後見人としての仕事をきっちりこなせる家族がいない場合には専門家の利用も検討すると良いです。

また、信頼ができて十分な知識を持っている方がいる場合でも、家族に財産等の扱いを任せていると親族間であらぬ疑いをかけられて揉めてしまう危険があります。

こうした揉め事を防ぐためにも専門家は利用されています。

成年後見人になれない人

特別な条件を満たさなくても成年後見人にはなれますが、民法第847条に規定されている事由に該当する場合にはなることはできません。

第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

未成年者

未成年はそれ自体法律上の保護対象であり、親権者等の同意がなければ一定の法律行為ができない立場にありますのでここで欠格事由とされています。

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

2つ目にリストアップされている事由についてですが、過去に不適切な行為をはたらき法定代理人などから解任された者は、成年後見人としてふさわしくないとの理由から欠格事由になっています。

破産者

3つ目の破産者は財産管理能力に不安があることから欠格事由とされています。

ただし、過去に破産をしていてもすでに免責決定を受けて復権しているのであれば成年後見人になる権利は剥奪されません。

被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

4つ目については、本人と利害対立がある以上、本人の利益のために職務を遂行することに期待ができないなどの理由から欠格事由とされています。

行方の知れない者

5つ目の欠格事由に関しては、居場所がわからず仕事を任せられないため、当然のこととも言えるでしょう。

保佐人・補助人・任意後見の場合でも欠格条件は実質同じ

なお、上記の民法第847条の内容は法定後見制度における“後見人”の欠格事由であり、保佐人や補助人についての規定ではありません。

しかしながら保佐人や補助人の選任を規定した条文にて第847条が準用されており、同様に考えることができます。

任意後見に関しては、「任意後見契約に関する法律」にて、一定の人物からの請求を受けて任意後見監督人を選任する旨規定されています。

ただし、任意後見人になろうとする者が民法第847条の事由に該当するときはその限りでないとも規定されています。

そこで“任意後見監督人が選任されなければ任意後見契約は効力を生じない”という関係上、任意後見制度においても実質は民法第847条が欠格事由として機能すると考えられます。

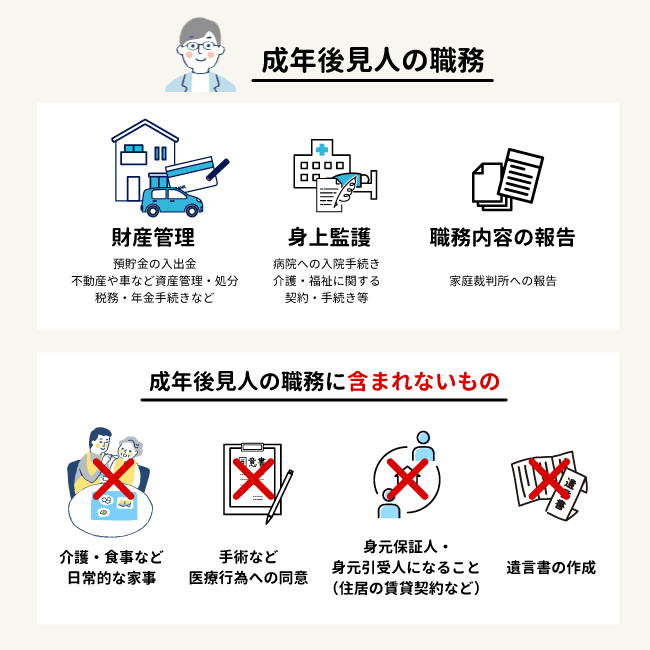

成年後見人の職務

成年後見人を選任する目的は様々ですが、いずれにしろ選任された方は以下の職務を遂行することとなります。

財産管理

成年後見人は本人の財産を適正に管理しなければなりません。

具体的には以下のような行為を行います。

- 預貯金の入出金の管理

- 不動産や車などの資産の管理・処分

- 税金の申告および納税

- 年金の申請および受領

- 収入支出の管理

ただし、不動産の処分は本人の経済状態や生活環境に多大な影響を及ぼすおそれがあることから一定の制約が課せられています。

特に居住用として利用されている不動産を処分する行為は自由に行うことはできません。

身上監護

身上監護については上述の通り本人の生活上の安全や健康を維持するための行為を指し、病院への入院手続きや支払い、介護関係の申請手続き、福祉サービスに関する契約や手続きなどが該当します。

その他にも、成年後見人は住居に関わる契約や支払い行為、さらには郵便物の管理なども職務として行うことになります。

職務内容の報告

ここまでで紹介した職務を一つひとつきっちり遂行することに加え、成年後見人には、各種職務を適正に行っていることを伝える義務があります。

そこで、家庭裁判所に対して年に1度報告を行います。

成年後見監督人が付いているときには監督人に対しても報告が必要です。

報告にあたっては、

- 後見等事務報告書

- 財産目録

- 預貯金通帳の写し

- 本人収支表

を提出することになります。

成年後見人の職務に含まれないもの

本人を支援するのが仕事とは言え、身の回りのあらゆる行為をサポートしなければならないわけではありません。

以下に挙げる行為は成年後見人の職務ではありません。

介護・食事など日常的な家事

介護サービス等の契約締結などは職務の範疇ですが、介護自体は職務ではありません。

食事の提供なども同様です。

成年後見人に求められているのは、これら生活を維持するための環境を整備することであり、当人が直接お世話をすることは義務ではないのです。

手術など医療行為への同意

手術など重大な医療行為を行うにあたり、事前に同意を求められる場面があります。

本人の生命に関わる問題ですし、この同意に関しては成年後見人が行うべきものではなく、本人や家族が行うべきものと考えられています。

身元保証人・身元引受人になること(住居の賃貸契約など)

賃貸契約の締結、施設への入居に関する契約締結などは職務の範疇ですが、その際に求められる身元保証人・身元引受人になることは職務ではありません。

遺言書の作成

本人が行わなければ意味をなさない、本来の趣旨にそぐわない、「身分行為」というものがあります。

例えば婚姻届の提出や離婚届の提出、養子縁組、子の認知などは身分行為にあたります。

そして遺言書に関しても本人が自らの意思に基づいて作成されていなければなりません。

そのためいくら本人の財産に関する行為とは言え、成年後見人が代わりに遺言書を作成するということは許されません。

成年後見監督人の専任が必要となるケース

成年後見人を立てる際、裁判所が必要と判断した場合、成年後見監督人が選任される場合があります。

成年後見監督人とは、成年後見人が行う事務を監督し、正当に成年後見の職務が遂行できるよう管理する役割を負った人のことです。

その職務は民法第851条にて下記のように定められています。

第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。

一 後見人の事務を監督すること。

二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

特に親族が成年後見人となる際に、成年後見人による職務の停滞や不正の防止、その他職務全般のサポートを目的に選任されるケースが一般的です。

そうした役割の性質上、通常は弁護士や司法書士といった法律の専門家が専任されます。

成年後見監督人が選任されるケースは少数

ただし、後見監督人が選任されるケースは全体からすれば少数です。

最高裁判所事務総局家庭局が発表している資料「成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―」によると、令和4年(2022年)に選任された成年後見人のうち、親族が選任された件数が7,560件。

同期間中に成年後見監督人が専任されたケースは1,256件でした。

これらのデータをもとに試算すると、成年後見監督人が選任されるは、親族が成年後見人等になるケースのうち16.6% の割合となります。

成年後見人等が選定されるケース全体(39,564件)を母数にすると、成年後見人等が選任されるケース全体の3.1%にまで減少します。

こうした数字からは、稀とまでは言わないものの、決してすべてのケースで成年後見監督人が選定されるわけではないことがわかります。

実際に成年後見監督人が選任されるかどうかは、成年後見人選任の申立内容をふまえた裁判所の判断次第で決まります。

成年後見人を選ぶ手続き方法

成年後見制度はどうすれば利用できるのか、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けて詳細を説明していきます。

法定後見制度の利用手続き

まずは法定後見制度を利用するための手続についてです。

簡単に手順を挙げるとこのようになります。

医師による診断書の取得

前提として本人の判断能力が不十分になっている必要がありますので、そのことが示せる資料を用意しなければなりません。

そこで必要になるのが医師による診断書です。医師に診てもらい、その結果を診断書にまとめてもらいます。

その内容に応じて補助や保佐、後見の類型が定まります。

必要書類の準備

診断書以外にも多数の必要書類があります。

- 戸籍謄本

- 住民票

- 後見開始申立書

- 親族関係図

- 財産に関する資料

- 不動産登記簿謄本

- 預貯金通帳

- 生命保険証券

- 株式

- 投資信託等報告書

- 収入支出に関する資料

- 年金額通知書

- 介護認定等通知書

- 障害者手帳

- 固定資産税等の納付書

- 医療費領収書

- 後見人候補者に関する資料

- 住民票

- 照会書

以上は必要書類の例ですので、必要に応じてより多くの資料を集めることになったり、少ない資料で足りたりすることもあるでしょう。

家庭裁判所への後見開始の申立

申立書の作成など、必要書類の準備ができれば、裁判所に後見開始の申立を行います。

申立先は、“本人の住所地”を管轄とする家庭裁判所です。

また、申立ができるのは本人や本人の配偶者・四親等内の親族、あるいは市区町村長に限られています。

審理

申立後、提出された資料等を用いて裁判所が審理を始めます。

その際、調査官による事情聴取が行われたり医師による精神鑑定が行われたりします。

また、家族の意向の確認、後見人候補者の適性なども確認されます。

審判

審理の結果、成年後見を始めることが相当と判断されれば、成年後見を開始する「審判」が行われます。

この審判により補助となるのか保佐となるのか、後見となるのかが決まります。

申立人等が求めていなくても、本人や成年後見人の状況などを総合的に考慮し、成年後見監督人が選任されることもあります。

結果は、

- 本人

- 申立人

- 成年後見人等

に通知されます。

審判書の受領から2週間が経過すると審判の内容が確定しますが、2週間以内であれば不服申立をして確定を防ぐことも可能です。

※成年後見人の指定に関する不服申立はできない。

後見登記

審判が確定すると成年後見人等は登記されます。

成年後見人等が職務を遂行する上では、選任されたことが証明できる資料が必要となりますので、登記後は法務局にて登記事項証明書を取得しておきましょう。

任意後見制度の利用手続き

任意後見制度を利用するまでの手順を簡単に示すとこのようになります。

各手順の詳細を見ていきましょう。

本人による任意後見人の決定

任意後見では、本人が任意後見人候補者を選べます。

そこでまずは信頼できる人物を探し、任意後見人になってもらえないかと依頼し、同意を得ておきましょう。

上述の通り家族などに依頼しても良いですが、不安があるときは弁護士などの専門家に相談を持ち掛けてみましょう。

任意後見人がサポートする内容の決定

法定後見制度では、成年後見人等の権限は民法等で規定されています。

これに対し任意後見制度では原則として任意後見契約により職務内容が定まります。

そのため依頼した候補者と協議し、どのようなことに関してどのようなサポートを受けるのか、契約書に取り決めた内容を落とし込んでいなければなりません。

- 預金の管理

- 不動産の管理

- 介護に関する内容

- 報酬

など、具体的に規定していきましょう。

契約書の公正証書による作成

任意後見契約は、公正証書として作成されなければなりません。

一般的な契約は公正証書として作成しなくても効力は生じますし、そもそも契約書として文書を作成するまでもなくその効力を生じます。

しかしトラブルを避ける目的などから通常は契約書が作成されています。

任意後見契約は公正証書による作成が必須

これに対して任意後見契約は公正証書で行うことが法律上求められています。

契約に関する知識や経験が豊富な公証人が書面を作成することになり、より安全に契約書が作成可能です。

一般的な契約と違い、いったん後見が開始されると本人に意思確認を取ることが難しくなるため、このように契約締結にあたって高いハードルが設けられています。

必要書類の準備

任意後見制度を利用するときも多くの書類準備が必要になります。

本人の戸籍謄本や住民票、財産に関する資料、収入支出に関する資料など多くは共通していますが、任意後見制度の利用にあたっては「任意後見契約公正証書の写し」や「任意後見受任者事情説明書」などを提出することになります。

家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立

必要書類を持って、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います。

この監督人は、任意後見人が契約通りに仕事を行っているのかどうかをチェックする人のことであり、任意後見制度においては必要的に選任されます。

その関係上、通常親族から選ばれることはなく、第三者として公平に職務を遂行できる専門家が選ばれます。

なお、監督人の選任申立ができるのは、本人や本人の配偶者・四親等内の親族、そして任意後見受任者です。

成年後見制度の利用にかかる費用

成年後見制度の利用にあたって費用がかかることを忘れてはいけません。

費目、おおよその額について把握しておきましょう。

法定後見制度の申立にかかる費用

法定後見制度の申立にあたり、以下の費用が必要となります。

| 申立手数料 | 800円 |

|---|---|

| 登記手数料 | 2,600円 |

| 診断書の取得費用 | 数千円~2万円 |

| 郵便切手代 | 数千円 |

| 鑑定費用 | 5万円~20万円 |

鑑定費用と診断書の取得は分けて考える必要があります。

診断書は申立時に用意すべき書類であって、鑑定は常に必要となるものではありません。

必要に応じて、本人の精神状態を鑑定するときにだけ発生します。そのため診断書を提出したからといって鑑定が必要なくなるわけではありません。

なお、補助や保佐の申立であって、代理権・同意権の付与を求めるときには別途手数料が800円必要となります。

任意後見制度の申立にかかる費用

任意後見においても同じ費用が発生します。

ただし、任意後見監督人の選任の申立が必要ですのでその分として800円が必要となりますし、公正証書の作成にさらに追加で費用が発生します。

| 基本手数料 | 11,000円 |

|---|---|

| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |

| 印紙代 | 2,600円 |

成年後見人等に支払う費用

以上は成年後見制度利用にあたっての初期費用に該当するものです。

その他にも、継続的に負担しなければならない費用として“成年後見人に対する報酬”があります。

成年後見人の報酬

成年後見人の報酬の額は一律ではありません。

法定後見制度の場合には裁判所が決定します。その際ポイントとなるのは本人の財産です。

そこで本人の財産の大きさに応じ、基本的には下表のように基本報酬が定まると考えられています。

| 財産の額 | 基本報酬 |

|---|---|

| ~1,000万円 | 月2万円 |

| ~5,000万円 | 月3,4万円 |

| 5,000万円超 | 月5,6万円 |

ただし財産の大きさ以外の様々な事情も考慮して決定されますので、一概にどの額になるとは言えません。

ただ、相場を見るにほとんどの場合には月あたり数万円程度に収まると考えられるでしょう。

任意後見人の報酬

任意後見人の報酬に関しては、任意後見契約で定めることができます。

そのため当事者の自由に定めることができます。

本人は相場よりかなり低い金額に設定することができますし、成年後見人候補者としても不満があるなら断ることができます。

実情としては、家族が任意後見人になるとき無報酬になることも少なくありません。

しかし生計を一にしているなどの事情がなければ、無報酬での仕事はモチベーションを下げてしまい、適切な職務遂行をしてくれなくなるおそれもあります。

後見人の負担も考慮して、適切な金額で設定することが望ましいでしょう。

成年後見監督人の報酬

成年後見監督人が選任されるときにはその分の報酬も発生します。

こちらも目安は管理すべき本人の財産の大きさです。

結果として月に1万円から3万円程度の基本報酬額になることが多いですが、身上監護などに何らかの事情があり特別の行為を要する場合には基本報酬額の50%の範囲で報酬を付加できるとされています。

こちらも読まれています相続の弁護士費用の相場とは?複雑な料金体系をわかりやすく解説 こちらのコンテンツを見れば、相続を弁護士に依頼した際の費用の目安が分かります。実際に相談する前に、軽くで構いませんので、...この記事を読む

成年後見人を立てるデメリット

成年後見人を立てれば、成年後見制度に基づいて判断能力が不十分になった本人の支援をすることができます。

しかしメリットだけではなくデメリットも理解した上で制度を利用することが大切です。

申し立ての手間や費用がかかる

デメリットの1つは、申し立てにあたって手間や費用がかかるということです。

上に挙げた通り多くの必要書類を準備しなければなりませんし、医師に診断してもらったり裁判所の審理を受けたり、大変な作業もたくさんあります。

また、申し立てをするまでには様々な手数料が発生し、鑑定を要することになればさらに大きな費用を負担することになってしまいます。

親族が後見人となる場合、職務の負担が大きい

親族を後見人に選ぶ例も多いですが、後見人に任される職務により大きな負担を負わせることになってしまいます。

制度の趣旨や細かなルールについても理解し、認められている権限の範囲を超えないように注意しなければなりません。

さらに裁判所とのやり取りも行わなければなりませんし、業務の報告も定期的にしなければなりません。

相続や財産管理で他の親族とトラブルになるケースも

親族が後見人になるケースでは、他の親族とのトラブルが発生しないように注意する必要もあります。

相続が開始されると、本人の財産に関して利害が対立する関係に立つこともあり、適切に財産管理をしていたとしても親族から良く思われない可能性があるのです。

そのため誰を後見人に指定をするのか、将来も見据え、親族間の関係性も考慮の上決めていくことが大切です。

本人の財産を活用しづらくなる

成年後見制度はあくまで本人を保護するのが目的であり、積極的な財産運用のサポートを行うことを想定していません。

そのため本人が投資用の不動産や株式を所有している場合でも上手く活用できない可能性があります。

その結果、財産が減ってしまうリスクが生まれますし、仮にこれらの資産運用が認められたとしても後見人に専門的な知識がなければ結局のところ財産を減らしてしまうリスクがあることには変わりありません。

そのため成年後見制度では本人の財産を活用しづらくなるケースがあることを理解しておかなければなりません。

第三者に依頼する場合、費用が発生する

第三者への後見人の依頼、とりわけ弁護士などの専門家に依頼をする場合、費用の支払いが常に発生するというデメリットがあります。

親族であっても報酬が発生するケースはありますが、ある程度融通が利かせられたり財産管理の恩恵を受けるときにはその分を考慮して減額あるいは無報酬としたりすることもできます。

これに対して第三者への依頼の場合には費用の発生は避けられないと考えるべきです。

交渉次第である程度融通を利かしてくれる専門家もいるかもしれませんが、継続的に費用を払い続けることが家計を圧迫することにもなりかねません。

一度専任すると解任が難しい

成年後見人が一度選任されると、簡単に解任することはできません。

成年後見人を解任するには、

- 不正な行為(財産の使い込みなど)

- 著しい不行跡(不適切な行動言動・職務不履行・職権濫用など)

- 成年後見人の業務を行えない場合(成年後見人の病気・転居など本人の後見に支障が出る場合など)

などの明らかな解任理由をもって、成年後見監督人や親族から裁判所に対して申し立てを行う必要があります。

実際のところ、成年後見人がその職務上、家族の意に沿わない対応を行うケースは十分想定されます。

任意後見人ならいざ知らず、裁判所に選任された法定成年後見人であれば、親族からすれば完全な第三者であり、その対応に不満を感じる親族が出てくるケースは珍しいものではありません。

こうした事情もあり、裁判所側も、一部親族の1意見だけをもとに、成年後見人を簡単に解任することはありません。

弁護士に成年後見人を依頼するメリット

専門家に成年後見人の依頼をする場合には費用が発生しますが、メリットも当然あります。

特に弁護士を指定した場合、どのようなメリットが得られるのか、見ていきましょう。

負担の大きい職務を任せられる

成年後見人のすべき仕事は少なくなく、責任も重大です。

様々な財産につき慎重に管理していかなければなりませんし、ときには重大な契約行為も行うこととなります。

これを何ら専門的な知識を持たない親族に任せるのは気が引けるかもしれません。

しかし弁護士であれば負担の大きい職務があるときでも心配は不要です。

成年後見の実績を持つ弁護士であればすでに経験を積んでいますし、より効果的な職務遂行が期待できます。

他の親族との協議にも公平な立場で対応できる

第三者の立場である弁護士に依頼をすることで親族間の不公平感もなくすことができます。

協議を要する場面でも公平な立場から対応することができますので、提案に対しても親族からの納得が得やすくなるでしょう。

成年後見制度以外の方法で解決できるケースも

弁護士であれば、成年後見制度のみならずその他様々な制度に関する知見も有しています。

判断能力に問題がある、将来的な不安があるという場合に利用できるのは成年後見制度だけではありませんので、現状を鑑みてどの手段を選択するのがベストか、多様な視点から最適解をもらうことが期待できます。

成年後見人についてよくある質問

最後に、成年後見人に関するよくある質問・疑問について言及していきます。

法人が成年後見人になることは可能?

ここまで成年後見人について個人がなることを前提に説明してきましたが、法人がなることも認められています。法人に依頼をすることで、実質的には複数人の者を成年後見人の職務に携わらせることが可能となります。

また、個人だと本人より先に亡くなってしまい困るケースも出てきますが、法人だとこの点の心配がなくなります。

弁護士法人や司法書士法人、社会福祉法人なども視野に成年後見人候補を探すと良いでしょう。

成年後見制度と家族信託はどう違う?

成年後見制度とよく比較されるものに「家族信託」があります。

こちらは本人の財産を受託者に託して管理運用していくという仕組みであり、受託者は信託契約に基づいて財産の活用・処分等を進めていくことになります。

成年後見制度と違い財産の運用に特化した仕組みであり、財産の所有も受託者に移ることから、自由な財産運用が実現可能となります。

そのため投資用の財産がある場合でも有効活用しやすいと言えます。

また、成年後見と違って本人が死亡しても常にその業務が終了するわけではなく、より長期の財産運用にも向いています。

成年後見制度はどのくらい使われている?

裁判所が公開している資料「成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―」にて、成年後見制度の利用状況が掲載されています。

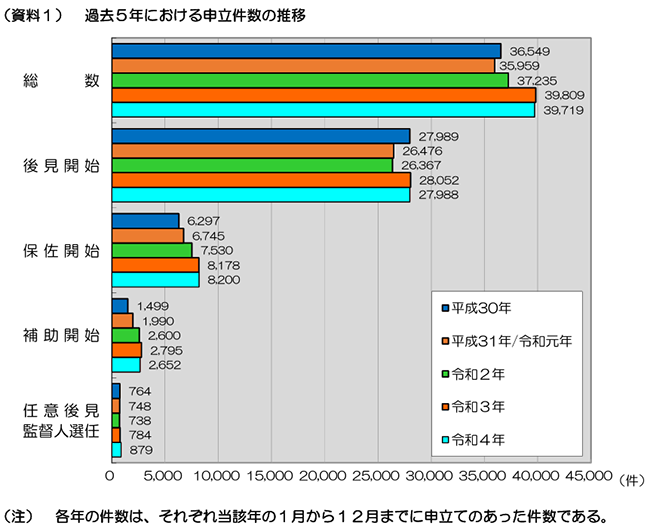

成年後見制度の申立件数の推移

同資料からは、申立件数は平成30年で36,549件であったのが、徐々に伸びて令和4年には39,719件になっていることがわかります。

任意後見や後見開始の申立についてはほぼ横ばいですが、保佐開始や補助開始に関しては増加傾向が表れており、全体として若干の増加傾向が確認できます。

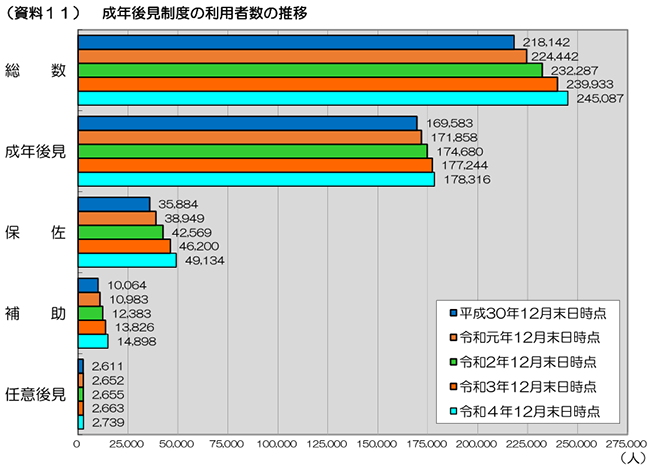

成年後見制度の利用者数総数の推移

また成年後見制度の利用者総数は平成30年で218,142人、令和元年で224,442人、令和2年で232,287人、令和3年で239,933人、令和4年で245,087人と増えています。

つまり成年後見制度は、毎年全国で4万件ほどの申立が行われており、20万人以上が利用している制度であると言えます。

同資料にはその他様々なデータが公開されていますので、気になる方は一度内容を見てみると良いでしょう。

成年後見登記制度とはなんですか?

成年後見登記制度とは、成年後見人の職務権限・後見内容などを登記し、登記事項証明書の発行により、成年後見の内容・状況を公的に開示する制度です。

成年後見登記制度に関連して、被後見人の親族などがなにか登記のための手続きを行う必要は特にありません。

成年後見人の選定の申し立てを行い、実際に選任された段階で、その成年後見に関する情報が裁判所から法務局へ送られ、登記は自動的に行われます。

成年後見の状況が変わった場合は「変更の登記」「終了の登記」が必要

ただし、成年後見人や被後見人の氏名・住所が変更となった場合や、成年後見人・成年後見監督人の死亡・破産などの場合は、「変更の登記」が必要です。

また、被後見人が死亡した場合は成年後見の終了となるため「終了の登記」が必要となります。

「変更の登記」「終了の登記」は郵送やインターネットによるオンライン申請、あるいは東京法務局後見登録課の窓口にて、申請が行なえます。

まとめ

任意後見か法定後見か、そして法定後見の場合には後見・保佐・補助のどれに該当するのか、この区分により成年後見人の職務は大きく異なります。

任意後見なら当事者の交わした契約内容が支援の在り方を左右しますし、法定後見なら審判の結果次第で本人に対する保護の程度も変わり、成年後見人の権限にも大きな差が出てきます。

制度上の保護機能を働かせられる面でメリットがありますが、職務遂行に大きな負担がかかること、財産運用に制限があることなど、デメリットも無視はできません。

そこで、できるだけ最適な形で本人をサポートするためには、弁護士に相談し、成年後見制度を利用すべきかどうかの助言から求めることが推奨されます。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

相続問題で悩みを抱えていませんか

- 相手がすでに弁護士に依頼している

- 遺産分割の話し合いがまとまらない

- 遺産を使い込まれているがどうすれば?