財産目録の作り方~書式サンプルに見る記載内容と注意点もわかりやすく解説【ひな型Excelファイル付き】

相続における財産目録は、生前の遺言書の作成や相続税対策に役立つとともに、相続発生後は遺産分割協議や相続税の申告に必要不可欠となります。

今回は財産目録の作り方と記載方法や注意事項などについて、サンプルを使って見ていきます。

財産目録とは

財産目録とは、保有する財産をリストにしたものです。相続に際して、財産目録の作成は法律上の義務ではありません。しかし相続手続きのさまざまな場面で必要となるものです。

相続財産を把握しやすいよう一覧に整理する

財産目録に決まった様式はありませんが、財産目録を見れば被相続人のすべての財産を把握できるように、整理して記入されたものが望ましいでしょう。

不動産や現預金などに加え、住宅ローンなどのマイナスの財産もすべて一覧にしてまとめます。

財産目録を作成する目的

財産目録を作成する目的は、生前であれば自筆証書遺言を作成する際に添付するためです。また、相続税対策を検討する場合にも有用です。

一方、相続発生後は、遺産分割を行うために財産目録を作成します。相続税の申告や相続放棄を検討する際にも必要です。

すべての財産を明らかに確定させる

財産目録を作成する過程では、財産調査をして、すべての財産を洗い出します。財産をリストアップすることで、相続人が認識していなかった不動産の価値や借入金の有無などを明らかにします。

遺言書の作成と合わせて必要

自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を添付することで遺言作成が簡便になります。財産目録は自筆する必要がなく、パソコンや代筆で準備することも認められています。

こちらも読まれています遺言書をパソコンで作成する場合の書き方と注意点 相続法の改正により、自筆証書遺言であっても財産目録についてはパソコンでの作成などが可能となりました。ただしパソコンを使え...この記事を読む

相続人の負担を軽減し、遺産分割協議をスムーズにさせる

財産目録によって相続財産がリスト化され、わかりやすくなることで遺産分割の話し合いがスムーズに行われる可能性が高まります。

マイナス財産が多い場合、相続放棄の検討材料に

相続財産には、不動産や預金などのプラスの財産だけでなく住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。財産目録にまとめた相続財産の状況を確認することで、相続放棄について検討することもできます。

相続放棄について、詳しくは次の記事で解説しています。

こちらも読まれています相続放棄とは?するとどうなる?手続きの流れや注意点について解説 相続放棄をすると、借金も資産も相続しません。明らかに債務超過になっている場合や遺産分割トラブルに関わりたくない場合に利用...この記事を読む

相続税申告で必要

相続税申告の際には相続財産を記載する必要がありますので、財産目録が役立ちます。相続税の申告が必要か否か、必要な場合はその税額を把握するためにも必要です。

財産目録のサンプル

財産目録に決まった様式はありません。相続財産の種類が少なく、限られた家族とのみ、遺産分割の話し合いをするのであれば簡易的な財産目録を作成すれば十分でしょう。

一方で、財産の種類が多く、不動産などの財産の権利関係が複雑な場合には詳細な財産目録が必要と思われます。

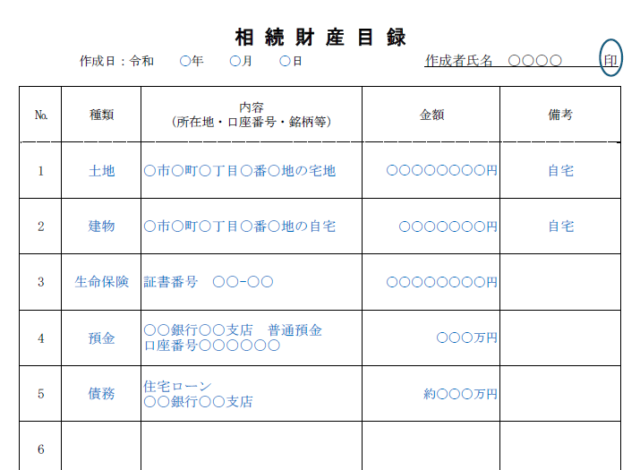

簡易的な財産目録

簡易的な財産目録では、保有している財産を下記のように簡潔にまとめます。

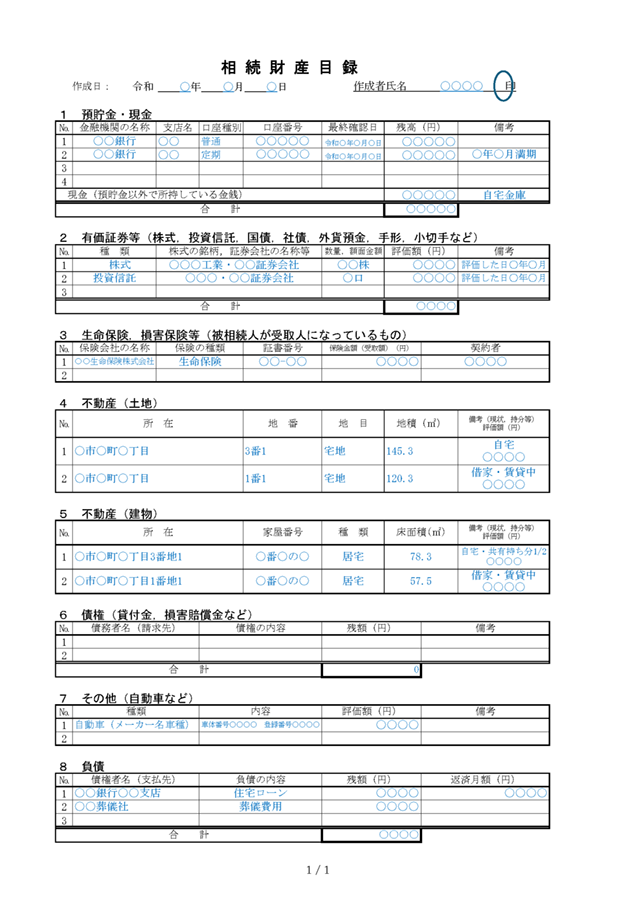

詳細な財産目録

詳細な財産目録では不動産の利用状況や株式の詳細なども記載します。

本書式は裁判所公式サイトのテンプレートを参考に作成しています。

また、調停や審判の際にも利用できる財産目録の書式例も裁判所の公式サイトに公開されているので、あわせてご参照ください。

参考:家庭裁判所で使う書式 後見開始等の申立てに必要な添付書類 【相続財産目録】【同記載例】

参考:7.遺産分割に関する調停又は審判 【遺産目録】【同記載例】

財産目録の記載内容

財産目録には、どのような財産でどれくらいの価値があるかを、わかりやすいように記載します。

プラスの財産

プラスの財産については現預金や不動産のほかにも、生命保険の受取金などを漏れなく記載します。

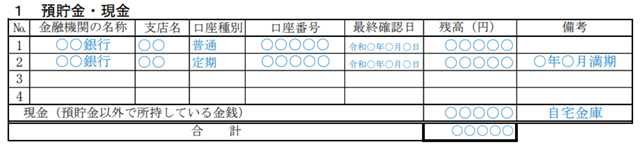

預貯金・現金

預貯金は金融機関の名称、支店名、種別や口座番号まですべて記載します。備考には定期預金の満期日や現金の保管場所を記載するとわかりやすいでしょう。ネットバンクなどにある預金や自宅などに保管している現金も忘れずに記入します。

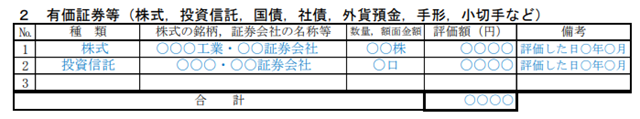

株式・投資信託

株式や投資信託を保有している場合は、種類・証券会社・株式の銘柄・額面金額・評価額・評価した日などを記載します。

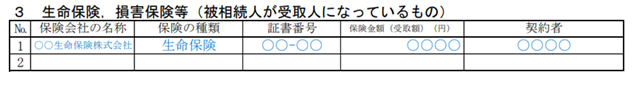

生命保険等

生命保険は「受取人が被相続人」の場合、相続財産に含まれますので財産目録へ記載します。

受取人が相続人となる生命保険は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますので注意が必要です。

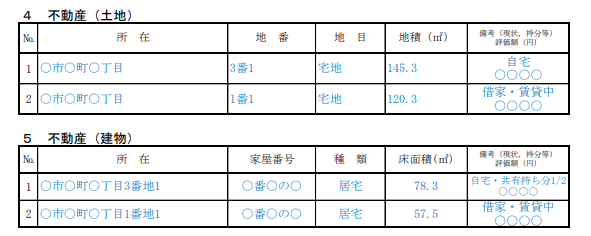

不動産

土地や建物などの不動産は、その用途、所在地、評価額を記載します。また、持ち分や利用状況も書きましょう。

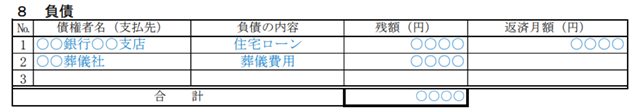

マイナスの財産

マイナスの財産は、借金やローンの未返済額、未納の家賃などです。

借金・債務

借金や債務は債権者名と名前、月々の返済額などがわかるように記載します。

葬式費用

葬儀費用を相続財産から支払う場合は相続財産から相殺できますので、マイナスの資産として記載します。

財産目録を作成する際の注意点

財産目録に決まった様式はありません。ただし遺産分割協議に使用するものや、自筆証書遺言に添付するものとして使える目録を作成する場合は、いくつかの要点をおさえる必要があります。

財産を特定できる書類にする

同じ銀行に口座が複数ある場合など、どの口座にいくらあるのか等、細かく特定できる書類にすることが必要です。不動産についても正しい所在地を記載しましょう。

すべての財産を漏れなく記載する

財産目録に漏れがあると、遺産分割協議をやり直したり、相続税申告の修正が必要になることもあります。財産調査をしっかりと行い、記載漏れをなくしましょう。

心配な場合は弁護士などの専門家へ一度相談することをおすすめします。

パソコンなど自署以外の方法で作成する場合は全ページに押印する

自筆証書遺言に財産目録を添付する場合も様式に決まりはありませんが、自書以外の方法で作成した際は、署名・押印が必要です。

財産目録が複数枚あるときは1枚1枚に署名・押印が必要となります。通帳のコピー等を添付する場合も同様です。

参考:「03 遺言書の様式等についての注意事項」自筆証書遺言書保管制度サイト

評価額には評価日時を明記しておく

株式や不動産の評価額は日々変化します。財産目録へ記載する際は評価額を評価した日時を明記しましょう。

財産が移動した場合は内容を見直し更新する

生前に財産目録を作成した場合、作成後に財産の状態は随時変化するでしょう。不動産を売却したり、預貯金に大きな変化があった際は財産目録を随時修正します。定期的に見直しをするのが最良でしょう。

記載する相続財産の確認方法

財産目録へ記載する相続財産の内容については、生前なら被相続人自身が、相続発生後なら相続人が調査します。

必要書類・通帳・証券などを集める

預金通帳、有価証券などの必要な書類を集めます。口座を持っている証券会社が不明な場合は証券保管振替機構へ開示請求することも可能です。

不動産については固定資産評価証明書や登記事項証明書を用意します。納税通知書で確認することもできます。

負債については契約書や郵便物などをチェックします。信用情報機関への開示請求を行えば照会が可能です。

各相続財産の評価額の確認

株式などの有価証券は証券会社で残高証明書を発行してもらえます。上場株式なら東京証券取引所のホームページなど、インターネットでも評価額を調べられます。

不動産については固定資産税評価額や路線価といった基準をもとに評価しますが、実際の取引価格との差異が生じることがあります。相続税算定時には評価額が少ないほうが有利ではありますが、遺産分割協議などで不公平な分割とならないよう、差異が大きい場合はどちらの金額も財産目録に記載するなどしておくとよいでしょう。

不安な場合は税理士や弁護士に相談を

財産目録は遺産分割の土台となるものです。正確で漏れのない目録の作成を目指し、記載内容や記載漏れが不安な場合は税理士や弁護士に早めに相談することをおすすめします。

こちらも読まれています相続の相談はどこにすべき?目的で選ぶ無料相談窓口9選 相続の相談先は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家や自治体の無料相談などがあります。相続は、相続人の調査や遺産分割とい...この記事を読む

まとめ

正確で記載漏れのない財産目録があれば、相続手続きはスムーズに進みます。遺言書の作成や相続税対策、生前贈与などを検討している方は併せて財産目録の作成をおすすめします。遺産分割協議や相続税の申告時にも役立ちます。

財産目録の作成に迷ったら弁護士に相談を

財産目録は相続手続きに必要不可欠なものですが、普段作成しない書類ですから、記載方法に迷うこともあります。相続財産の調査がきちんとできているか不安になることもあるでしょう。

財産目録の作成について迷ったら弁護士に相談することをおすすめします。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

相続問題で悩みを抱えていませんか

- 相手がすでに弁護士に依頼している

- 遺産分割の話し合いがまとまらない

- 遺産を使い込まれているがどうすれば?