交通事故の通院期間・頻度が多すぎる場合のリスクについて解説

交通事故の被害に遭った場合、治療費や慰謝料は、通院日数に応じた金額を請求するのが通常です。ただし、いくら通院で請求できるとはいっても、必要以上の通院をしてお金を稼ぐことはできません。

過剰な通院は、むしろ慰謝料減額や治療費の打ち切りにつながり、後遺障害等級認定でも不利になります。適正な慰謝料を獲得するには、交通事故の被害に相応の適切な治療を、医師の指示に沿った通院期間・頻度で受診していくことが重要です。

本記事では、事故に対して適正な通院頻度がどのくらいか、交通事故の被害者が正当な通院治療費、慰謝料を受け取るための注意点を解説します。

目次[非表示]

事故による通院でお金は稼げる?

交通事故の慰謝料に通院日数が影響するとなると「交通事故による通院で慰謝料を稼げるのではないか?」「通院回数を増やすことで慰謝料が増額するのでは?」など、期待してしまう方もいるでしょう。

過剰な通院でお金を稼ぐことはできない

本当に交通事故の通院で稼げるのでしょうか。その答えはNOです。

交通事故の治療で必要以上に通院したからといって、それでお金を稼ぐことはできません。

確かに、交通事故のケガに対する入通院慰謝料は、入院・通院した期間をベースに算定するのが通常です。そのため、一見すると、通院日数を増やせば増やすほど慰謝料を稼げるようにも思えます。

しかし、通院はあくまでもケガの治療のために行うもので、慰謝料を稼ぐ方法ではありません。

むしろ医師の指示のない過剰な通院は、慰謝料減額や早期の治療費打ち切りをもたらします。

事故後の通院回数を必要以上に多くするリスク

慰謝料の計算には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。

このうち、被害者に最も有利な弁護士基準で慰謝料計算する際には、「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称:赤い本)」にある算定表を用います。算定表では入通院慰謝料は入院・通院の期間をベースに慰謝料相場が定められています。

ただし、事故後の通院回数を必要以上に多くし、慰謝料を稼ごうとすると、保険会社に「過剰診療」と判断されるおそれがあります。

過剰診療と見なされた場合、具体的には次のようなリスクが生じます。

慰謝料・治療費が減額される

まず、慰謝料・治療費が減額されるリスクがあります。

慰謝料・治療費請求で求められる入通院の必要性と相当性

保険会社は入通院慰謝料や治療費を支払う上で、治療の必要性や相当性があるかを判断します。

ここで言う必要性とは治療により症状の改善効果があること、相当性とは治療内容や通院の頻度が適切であることを指します。

被害者が意図して通院期間や通院回数を必要以上に多くすると、一般的な治療期間を超えた分について治療の必要性・相当性が認められないと否定されるおそれが出てきます。

事故の治療で稼ぐどころか、本来もらえるはずだった入通院慰謝料・治療費までカットされてしまうおそれもあるでしょう。

では、必要性・相当性が認められる通院期間・通院回数とは、どのくらいなのでしょうか?

ケガ種類ごとの通院期間の目安

まず通院期間には、受傷から症状固定(これ以上の治療をしても症状が良くも悪くもならない状態)までの期間としてケガの種類ごとに一定の目安があります。

具体的には以下のとおりです。

| 打撲 | 数週間~1ヶ月程度 |

|---|---|

| むちうち・捻挫(軽症) | 1ヶ月~3ヶ月程度 |

| むちうち・捻挫(重症) | 3ヶ月~6ヶ月程度 |

| 骨折 | 6ヶ月程度 |

交通事故における通院回数の目安

次に通院回数ですが、上記に上げたようなケガの被害の場合3日に1回(月10日)が基本の目安となります。

これらの目安を越えて、自己判断で不必要に通院期間を延ばす、または通院回数を増やすなどした場合、保険会社から漫然治療と判断され、入通院慰謝料や治療費を減額されてしまう可能性が出てきます。

医師の指示に基づいた通院期間・通院回数がポイント

とはいえ、被害者が受けたケガの内容や回復の経過など、必要な通院期間・通院回数は人ごと、事故内容ごとケースバイケースで異なります。

たとえば医師から毎日の通院を指示されていた場合は、保険会社に事情を説明し、相応の入通院慰謝料・治療費の支払いを交渉することはできるでしょう。

逆に、高頻度の通院を医師から指示されていたにも関わらず、その通りにしなかった場合、保険会社からは治療に対する意欲を疑われます。治療内容や期間が正当か疑義を生み、かえって入通院慰謝料・治療費の減額リスクが生じかねません。

保険会社から正当な入通院慰謝料・治療費の支払いを受けるには、医師の指示に従い適切な期間・回数の通院を行うことが重要です。

通院期間や通院回数に対する慰謝料・治療費の支払いに対して保険会社との間に争いがある場合、交通事故に詳しい弁護士への相談をご検討ください。

こちらも読まれています交通事故の通院をやめるタイミングはいつ?続けるか判断の目安について解説 交通事故に遭った場合、通院をやめるタイミングはどう判断すればいいのでしょうか?治療中なのに自己判断で、あるいは医師ではな...この記事を読む

悪質な過剰請求は詐欺罪にあたるおそれも

お金を稼ぐための不必要な通院による慰謝料や治療費の過剰請求は、保険会社から保険金の水増し行為とみなされ、保険金欺罪を主張されるリスクがあります。

保険金詐欺は、保険会社を欺いて不法に金銭を詐取する行為にあたり、詐欺罪のひとつにあたります。

保険金詐欺という罪状があるわけではないですが、刑法246条で規定される詐欺罪に該当する行為です。

刑法246条

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪には「十年以下の懲役」と罰金刑の規定がないため、有罪判決が出た場合は刑務所に収監されます。

支払済み保険金も過剰請求分は返還を求められる

また、保険会社から保険金詐欺とみなされた場合、刑事罰の他に、支払った保険金の返還を請求される可能性があります。

保険会社は、治療費を直接病院に支払う「一括対応」を行いますが、必要性・相当性のない過剰通院で一括対応した分については、原則、返還を求められるでしょう。

もちろん、実際に保険会社が保険金詐欺とみなして対応してくるケースは稀で、非常に高額な請求である場合や医師による診断書を改ざんした場合など、よほど悪質なケースに限られるでしょう。

それでも、治療費や慰謝料の名目で稼ごうとする行為には、犯罪的な意味合いが含まれてくる点は、被害者側も理解しておくべきでしょう。

事故後の通院頻度が少ないと慰謝料はどうなる?

また、過剰請求とは逆に、通院期間の長さの割に事故後の通院頻度が極端に少ないと、慰謝料に影響する場合があります。

支払われる入通院慰謝料が少なくなる

被害者に最も有利な「弁護士基準」で入通院慰謝料を計算する場合、前述の通り、入院・通院の期間をベースに算定していきます。

ただし、通院期間の長さの割に実際に通院した日数(実通院日数)が少ないと、「みなし通院期間」を適用され慰謝料が少なく算定される可能性があります。

みなし通院期間として弁護士基準で慰謝料計算する場合、以下の計算式を使います。

| 軽傷 | 実通院日数の3倍 |

|---|---|

| 重傷 | 実通院日数の3.5倍 |

たとえば、「軽傷で通院3ヶ月、実通院15日」の場合、赤い本基準による入通院慰謝料(軽症)に基づくと、通院3ヶ月=53万円です。これが、みなし通院期間が適用されると、通院45日分=1.5ヶ月分として、約半分の27万円程度まで減額されます。

ただし、医師の治療方針で、通院よりも自宅での安静・療養を指示されていたなどの事情があれば、みなし通院期間の適用なしを主張できるケースもあります。

後遺障害等級認定で不利になる

事故で後遺症が残り、医師の診断により症状固定とされた場合には、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。

しかし、通院頻度が少ないと、この後遺障害の存在が認められず、非該当とされ後遺障害慰謝料がゼロになる、あるいは本来得られるはずの等級よりも低い等級で認定される可能性もあります。

逸失利益がもらえなくなるおそれが

また、後遺障害等級認定で非該当とされた場合、後遺障害慰謝料だけではなく逸失利益(事故に遭わなければ本来得られたはずの収入)も原則請求できません。

逸失利益は高額になるケースも多く、後遺障害の可能性があり得る場合は、医師の指示に基づき適切な通院を継続することが重要となります。

心因的要因による素因減額で慰謝料・損害賠償金が減額される

素因減額とは、被害者が事故以前から有していた精神的要因や身体的要因が被害拡大に影響している場合に、損害賠償金を減額することを言います。

通院頻度が少ない場合、保険会社から心因的要因として「回復への自発的意欲が欠如している」と主張され、慰謝料・損害賠償金の素因減額を主張される可能性があります。

治療費打ち切りのおそれも

通院頻度が少ないと、慰謝料以前に治療費打ち切りにつながります。

たとえば、通院の間が1ヶ月以上空いてしまった場合、当然ですが回復の過程が記録に残りません。

回復の進みが遅かった場合、被害者が通院を怠ったせいだと、治療経過と事故との因果関係を否定され、治療費の打ち切りにつながるおそれがあります。

事故後の通院は多すぎも少なすぎもNG

事故後の通院は、多過ぎても少なすぎてもいけません。医師の指示に基づき、適切な期間、ペースで行うのが重要です。

事故に遭った時に通院する目的は治療費や慰謝料でお金を稼ぐことではありません。あくまで事故で負った怪我を治療することにあります。

もし保険会社から通院状況について指摘を受けた場合は、医師の診断に基づいて治療・通院を継続している旨、正しく主張することも大切です。

適切な慰謝料を請求するための通院のポイント

適切な慰謝料を請求する上で重要となる、正しい通院のポイントを見ていきましょう。

事故後は至急の通院を

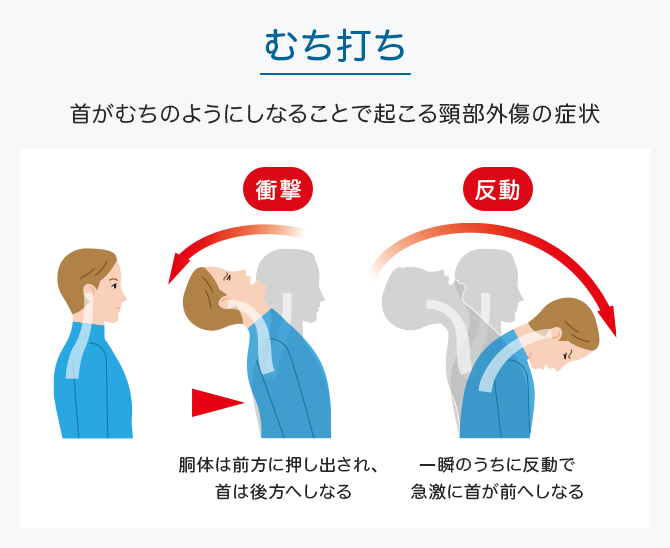

ケガの痛みは、事故当日に出るとは限りません。たとえば、交通事故のケガで多いむちうちでは、後々になって痛みが出ることも少なくありません。

ですが、病院での初診が遅くなると、ケガと事故との因果関係を保険会社に否定されることがあります。

交通事故に遭った際は、なるべく速やかに病院へ行くようにしましょう。

早い段階で精密検査を受ける

病院では医師に相談のうえ、早い段階でレントゲン・CT・MRIなどの精密検査を受けましょう。

前述の通り、事故直後には痛みがなくとも後から症状が出る可能性があります。

ケガの発見が遅れると後遺症が残る可能性も生じるため、精密検査によって潜在的な症状をよく調べることが大事です。

精密検査の検査結果は、それそのものが示談交渉や後遺障害等級認定で利用される重要証拠になります。

受傷直後の状態を正確に記録しておくためにも、早い段階で精密検査を行うのが肝要です。

適切な内容の治療を継続する

適切な内容の治療を、最大で3日に1回、月10日程度のペースで継続しましょう。

もちろん、ケガの種類や治療経過などによっても適切な通院頻度は異なります。

医師の指示に基づいて通院を続けてください。

医師の指示で通院回数が少ない場合は保険会社に事情説明を

一方で、医師の指示で通院回数が少なくなるケースもあります。

たとえば骨折の固定期間などは、病院に来ることより自宅療養で安静にしておく方が重要と判断されるケースがあります。

交通事故で負傷したにも関わらず通院頻度が少なく留まる場合は、保険会社に事情を説明した上で、あくまで治療継続中であることを主張しましょう。

通院と慰謝料にまつわる注意点

同日に複数回通院した場合、通院日数は1日としてカウントされる

たとえば、

- 1日のうちに検査とリハビリで複数回通院する

- 同じ日に複数の病院に通院する

など、1日の間に複数回、通院を行うケースがありえます。

万一、同日に複数回の通院をした場合でも、入通院慰謝料の算定上、通院日数は1日としてカウントされます。医師からの指示やスケジュールの都合等があれば別ですが、無理して通院のタイミングを1日に合わせる必要は必ずしもありません。

ただし、同じ病院または複数の病院へ、別日で小刻みな通院を継続していると、通院状況の理由や意図を保険会社から確認される可能性はあります。その場合は、医師からの指示内容を正しく伝え、それらの通院が適切な治療であることを主張しましょう。

逆に、医師から特別な指示もなく小刻みな通院を続けている場合、通院日数を巡り保険会社側に不要な誤解を生む可能性があります。同じ病院での通院なら予定をまとめる、別の病院ならばその必要性を確認し、保険会社に誤解を招く通院の仕方はなるべく避けた方が穏便でしょう。

症状固定後の通院は通院日数にカウントされない

後遺症のリハビリで通院しても、症状固定後の通院については通院日数にカウントされず、入通院慰謝料を請求できません。

また、症状固定後は治療費を請求することも請求できません。

痛みやしびれなどの後遺症が残る状態で症状固定となった場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求を検討することになります。

後遺障害等級認定の認定取得は、多岐に渡る準備が必要となる難しい手続きです。

弁護士と相談の上、医師の協力も得ながら手続きを進めていく必要があります。

まとめ

過剰な通院で交通事故の慰謝料・損害賠償金を稼ぐことはできません。

むしろ慰謝料・治療費の減額や後遺障害等級認定で不利になるなどのリスクも伴います。

治療にかかる期間はケガの種類ごとに目安となる日数があるため、痛み等の症状がもうないにも関わらず、不必要に通院を続けることは控えましょう。

また、通院間隔が空き過ぎるのも、慰謝料・治療費請求には不利に働きます。通院頻度は3日に1回(月10日)程度を目安にすることをお勧めします。

ただし、こうした数字はあくまでも目安です。ケガの種類や状況によっては一般的な目安を過ぎても通院が必要なケースもありえます。

判断に困った場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談して、アドバイスをもらいましょう。

慰謝料アップしたいなら過剰な通院より弁護士へ相談を

交通事故に遭った場合、保険会社に任せたり、自分で対応するよりも、弁護士に相談することで慰謝料の増額につながります。

弁護士は交通事故慰謝料を請求する際、被害者にとって最も有利な慰謝料算定基準「弁護士基準」で慰謝料を算定します。

そのため、慰謝料算定を保険会社に任せるよりも適正で高額な慰謝料を請求することが可能です。

納得の行く慰謝料・損害賠償金を正当な方法で獲得したいなら、過剰な通院を図るのではなく、弁護士への相談をご検討ください。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい