交通事故の慰謝料とは?相場と受け取れる金額の計算方法について解説

交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛に対する金銭的な補償です。

慰謝料には大きく分けて3種類があり、入通院慰謝料の相場は28万円~116万円、後遺障害慰謝料の相場は110万円~2800万円、死亡慰謝料の相場は2000万円~2800万円とされています。

これらの金額は弁護士基準に基づいており、保険会社の提示する慰謝料額にそのまま応じてしまうと上記相場の3分の1から半分程度しか受け取れない可能性があります。

本記事では、交通事故の慰謝料について、慰謝料の相場や計算方法など、基本的な情報を詳しく解説しています。

目次[非表示]

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭うことで受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

交通事故の中でも、人身事故に遭って怪我をしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や苦痛、不安を感じ、多大な精神的苦痛を受けます。

そこで、その精神的なショックを慰めるための賠償金として、慰謝料が必要となるのです。

一般的に「慰謝料=治療費や発生した物損の補償費用」と考えている方も少なくないと思いますが、上記の通り、慰謝料は「精神的苦痛を慰謝すること」を目的としたお金であり、治療費や物損に対する補償金などとはまったく別の費用項目として考えるのが原則です。

交通事故の慰謝料相場

交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、それぞれの金額相場は以下の通りです。

| 入通院慰謝料 | 28万円~116万円(通院1ヶ月~6ヶ月の場合) |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 110万円~2800万円(第14級~第1級の場合) |

| 死亡慰謝料 | 2000万円~2800万円(独身・子ども・高齢者などの場合~一家の支柱の場合) |

なお、これらの金額相場は、交渉を弁護士に依頼し、最も高い慰謝料基準を適用した場合のものです。保険会社任せや加害者の言い分に流されると、慰謝料の金額は上記よりかなり低くなるのが通常です。

交通事故で請求できる慰謝料の種類

交通事故で発生する慰謝料について、もう少し細かくみていきましょう。交通事故で請求できる慰謝料の3種類

それぞれの慰謝料がどのようなものか、みていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は交通事故によって負傷したときに認められる慰謝料です。

入通院治療を受けた期間の長さに応じて支払われるので「入通院慰謝料」といいますが、怪我をすると認められるので傷害慰謝料とも呼ばれます。

入通院慰謝料は、基本的に被害者が受傷すれば発生するので、後遺障害が残らなくても支払ってもらえます。

ただし入院治療や通院治療を受けた場合に限って認められるので、受傷しても病院に行かなかったら支払いを受けられません。

また入通院した期間の分を計算されるので、治療期間が長いケースの方が高額になります。

入院と通院を比べると、入院した人の方が重傷と考えられるので、同じ治療期間であれば、通院期間より入院期間の方が、慰謝料は高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によって「後遺障害」が残った場合にのみ支払われる慰謝料です。

後遺障害とは、交通事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまい、そのことについて正式に「後遺障害認定」を受けた場合の身体や精神の障害です。

後遺障害が残ると、被害者は一生その症状を抱えて生きて行かなければならず、多大な精神的苦痛を受けることになるので、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われます。

ひと言で交通事故の後遺障害と言ってもケースによってさまざまですから、後遺障害慰謝料の金額は、残った後遺障害の内容によって大きく異なります。

当然重い症状が残った場合に慰謝料の金額も高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、その名の通り、事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料です。

被害者に家族がいて、被害者の収入によって生活していたケースでは、被害者の死亡によって家族も大きな精神的苦痛を受けるので、死亡慰謝料は、家族がいた人の方が高額になる傾向にあります。

交通事故慰謝料 3つの計算基準

実際に交通事故が発生したとき、上記の3種類の慰謝料はどのようにして計算されるのでしょうか?

実は、交通事故の慰謝料算定基準には3種類があり、どの算定を採用するかで慰謝料の金額が大きく異なってきます。それぞれの基準について以下でご紹介します。

自賠責基準

1つ目の慰謝料算定基準は「自賠責基準」です。自賠責基準は、自賠責保険で保険金を計算する際に利用されています。

自賠責基準は、自賠法に基づく自賠責保険の支払基準であり、強制加入とされており、交通事故被害者に対する最低限の保障をするものです。

当然ながら、支払金額は最も低くなります。

任意保険会社などは「自賠責基準」があたかも正当な基準であるかのような説明をしてくることがありますが、自賠責基準は被害者がもともと持っている最低限の基準です。

法的な権利として請求が認められている慰謝料の金額と比べると、自賠責基準は相当小さな金額となります。

任意保険会社の主張は決して正当とは言えず、鵜呑みにすべきではありません。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が保険金を計算するために独自に定めている基準で、主に任意保険会社が被害者と示談交渉を進める際に利用されます。

交通事故のケースで保険会社を相手に被害者が自分で示談交渉を行った場合、まず任意保険基準を適用されて各種の慰謝料が計算されます。

任意保険基準は、自賠責基準よりは多少高めになっていることが多いですが、被害者に法的な権利として認められている慰謝料の請求金額と比べると、かなり低くなります。

つまり、任意保険会社から提示された慰謝料の金額で納得してしまうと、被害者にとっては損する可能性が高まるということです。

弁護士基準

3つ目の基準は弁護士基準です。

弁護士基準は法的な根拠の伴った正当な基準であり、裁判で慰謝料を請求するときにも採用されています。金額的にも3つの基準の中でもっとも高額です。

弁護士が示談交渉に対応する場合は、慰謝料の算定基準としてこの弁護士基準が適用されます。そのため、被害者が自分で示談交渉を進めるよりも大幅に示談金が増額されます。

交通事故の慰謝料は3つの種類✕3つの計算基準で決まる

以上のように、交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つの種類があります。

この3つの種類それぞれに自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準に基づく算定方法があり、基本的に、その金額は

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準

のように、同じ条件で比較した場合、自賠責基準が最も安く、弁護士基準が最も高い金額になります。

仮に交通事故慰謝料の計算を保険会社に依頼しても、弁護士基準で計算してくれることは基本的にはありません。

最も高い慰謝料を請求できる弁護士基準で慰謝料を算定してもらうには、その名の通り、弁護士に対応を依頼する必要があります。

入通院慰謝料の基本的な相場

実際に入通院慰謝料がどのように計算されるのか、3つの基準に基づき、それぞれの慰謝料算定基準を比較してみましょう。

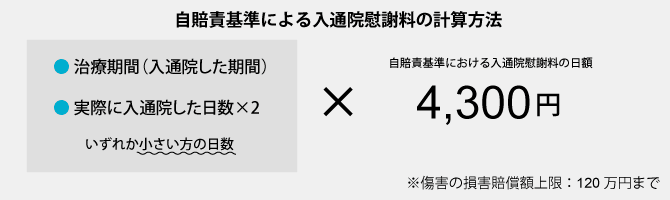

自賠責基準による入通院慰謝料の計算

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は1日につき4300円を請求できます。

対象となる入通院日数は、支払基準上

被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内 ※

とされています。

この支払基準もふまえ、実務上は

- 治療期間(入通院した期間)

- 実際に入通院した日数×2

を比較し、期間の少ない方を、入通院慰謝料の計算上の日数として採用しています。

自賠責基準では、実際の通院日数が少なくなると、入通院慰謝料はその分、減額されます。

自賠責基準における通院日数にまつわるルール

また、自賠責の入通院慰謝料計算の際には、以下のようなルールも適用されます。

- 同じ日に2つ以上の病院にかかった場合の治療日数は1日とする

- 骨折などによるギプスの装着期間は治療日数に含める

- 最終の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載されている場合、治療日数に7日加算する

また、自賠責保険では、傷害の損害賠償額は、慰謝料を含めて120万円が上限です。

自賠責基準による入通院慰謝料計算シミュレーション

治療期間 6カ月 / 通院日数 120日の場合

たとえば6か月(180日)の総治療期間のうち、120日入通院した場合、実通院日数の計算では120日x2=240日と総治療期間を越えてしまいます。

そのため、この場合は総治療期間6カ月=180日が基準となり、以下の入通院慰謝料が認められます。

- 180日×4300円=77万4000円

治療期間 6カ月 / 通院日数 80日の場合

6か月(180日)のうち、80日しか通院しなかった場合には、実通院日数である80日×2=160日が4300円に対する掛け数として採用されるので、入通院慰謝料の金額は以下のようになります。

- 160日×4300円=68万8000円

| 治療期間 6カ月(180日間) | |

|---|---|

| 通院日数 120日 | 77.4万円 |

| 通院日数 80日 | 68.8万円 |

任意保険基準による入通院慰謝料の計算(早見表)

任意保険基準は、任意保険会社に全社統一的な基準はなく、任意保険会社が独自に設けている基準です(新基準といいます)。ただ、かつては任意保険会社も統一基準が用いられていました。以下表は統一基準当時の数字です。(旧基準といいます)

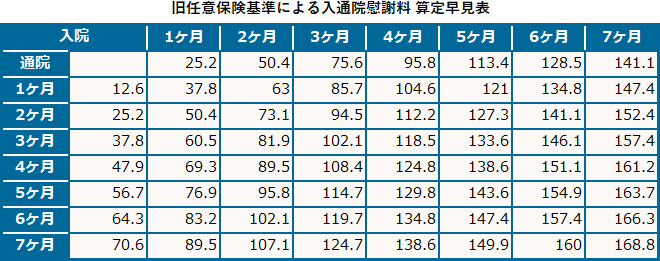

旧任意保険基準による入通院慰謝料 算定早見表

任意保険基準では、通院期間よりも入院期間の方が高額な入通院慰謝料を設定しているケースが多いです。金額的には、通院の場合に自賠責基準と同水準、入院すると自賠責基準より高くなる、というイメージです。

任意保険基準による入通院慰謝料計算シミュレーション

通院6か月の場合

上記の旧基準をベースにご説明すると、たとえば6か月(180日)の治療期間の場合、全期間通院なら64万3000円の入通院慰謝料が認められます。

入院2か月・通院4か月の場合

入院2か月・通院4か月なら89万5000円の入通院慰謝料が認められます。

| 治療期間 6カ月(180日間) | |

|---|---|

| 通院6か月 | 64.3万円 |

| 入院2か月・通院4か月 | 89.5万円 |

こちらも読まれています自賠責基準、任意保険基準と弁護士基準(裁判基準)損害賠償額の違い 交通事故の損害賠償金額を算出する場合、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士(裁判)基準と3つの基準があり、自賠責基準が...この記事を読む

弁護士基準による入通院慰謝料の計算(早見表)

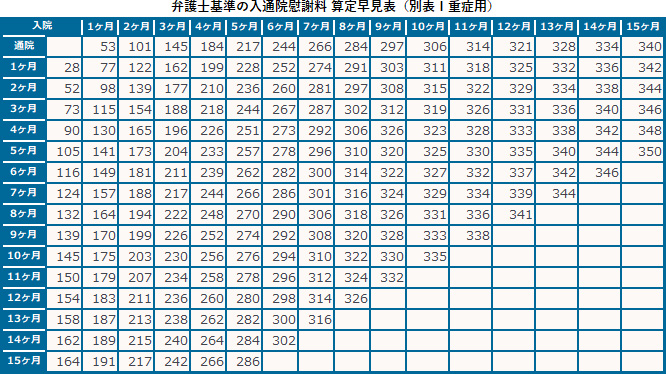

弁護士基準の場合、入通院慰謝料は通称:赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)に掲載されている算定早見表をベースに、慰謝料の金額を算定するのが一般的です。

赤い本では重症の場合(骨折等)と軽傷の場合(むちうち・打撲等)とで異なる基準が使われており、軽傷の場合には慰謝料が3分の2程度に減額されます。

弁護士基準の入通院慰謝料 算定早見表(別表Ⅰ重症用)

弁護士基準の入通院慰謝料 算定早見表(別表Ⅱ軽症用)

弁護士基準で計算する場合も、任意保険基準と同様に、通院期間より入院期間の方が入通院慰謝料の金額が上がるようになっています。通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための目安とすることもあります。

弁護士基準による入通院慰謝料計算シミュレーション

上記 弁護士基準の算定早見表に基づき、入通院慰謝料の金額の計算例を挙げていきましょう。

通院6か月の場合

通常程度の怪我で通院6か月のケースでは、入通院慰謝料の相場は116万円となります。

入院2か月、通院4か月の場合

通常程度の怪我で入院2か月、その後通院4か月のケースでは、入通院慰謝料は165万円となります。

通院6か月(軽傷)だった場合

被害者が打撲などの軽傷やむち打ち症で他覚的な所見がない場合には、慰謝料は減額され、通院6か月のケースでは、入通院慰謝料は89万円となります。

このように、弁護士基準で計算すると、同じ6か月の治療期間でもケースによって入通院慰謝料が大きく変わってきますが、どのケースでも任意保険基準や自賠責基準よりは高額になります。

6か月の間に通院日数が80日だった場合

6か月の間に80日しか通院しなかった場合には、実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数(280日分〔80×3.5〕)を比較して、少ない方の日数(6か月〔180日〕)の入通院慰謝料しか請求できません。

6か月の間に通院日数が45日だった場合

6か月の間に45日しか通院しなかった場合には、158日分(45×3.5)の入通院慰謝料しか請求できません。通院期間5月と8日の場合は、5月分の通院慰謝料(79万円)に、その後の8日分の通院慰謝料を加算することになります。この場合、通院6月(89万円)と5月(79万円)の差額(10万円)を30日で除して通院5月を超えて6月以内の場合の日額を出し(3333円)、これに8日を乗じますので、入通院慰謝料は81万6600円程度に減額されます(軽傷を前提として計算しています)。

| 弁護士基準 | |

|---|---|

| 通院6か月 | 116万0000円 |

| 入院2か月、通院4か月 | 165万0000円 |

| 軽傷 | 89万0000円 |

| 通院日数が80日 | 116万0000円(軽傷の場合には89万0000円) |

| 通院日数が45日 | 81万6600円 |

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準による入通院慰謝料の比較

上記 弁護士基準のシミュレーションとして挙げた5つの例で、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準それぞれでの入通院慰謝料金額を比較してみたのが以下の表です。

| 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 通院6か月 | 77万4000円 | 64万3000円 | 116万0000円 |

| 入院2か月、通院4か月 | 77万4000円 | 89万5000円 | 165万0000円 |

| 軽傷 | 77万4000円 | 64万3000円 | 89万0000円 |

| 通院日数が80日 | 68万8000円 | 64万3000円だが、適宜減額される可能性が高い | 116万0000円(軽傷の場合には89万0000円) |

| 通院日数が45日 | 38万7000円 | 64万3000円だが、適宜減額される可能性が高い | 81万6600円 |

弁護士基準で計算すると慰謝料は高くなる

慰謝料を計算するときに必ず「弁護士基準」を適用することも重要です。上記で比較した通り、同じ状況でも自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準を適用するかにより、慰謝料の金額が大幅に異なってくるからです。

弁護士基準を適用すると、ほとんどどのようなケースでも慰謝料が大きく増額されます。被害者が自分で示談交渉をすると任意保険基準を適用されるので、高い弁護士基準をあてはめるため、弁護士に示談交渉を依頼するのが得策と言えます。

慰謝料簡易計算ツールで具体的な慰謝料相場を確認できます

具体的な慰謝料の相場をすぐに知りたい方は、当サイトが提供する交通事故慰謝料簡易計算ツールをご利用いただくと便利です。

必要事項を入力するだけで、慰謝料の相場を簡単に確認することができます。

こちらも読まれています交通事故の慰謝料計算ツール 交通事故慰謝料計算シュミレーションはこちら。必要な項目を入力すると交通事故慰謝料の相場がわかります。...この記事を読む

後遺障害慰謝料の計算の仕方

次に、後遺障害が残ったときの後遺障害慰謝料の計算方法をご紹介します。

後遺障害慰謝料の相場は認定された等級で決まる

後遺障害慰謝料は、認定された「後遺障害の等級」によって機械的に算出されます。

交通事故の後遺障害は、内容や程度に応じて14段階に分けられ、それぞれ「等級」がつけられます。1級がもっとも重症で、14級がもっとも軽い内容となっています。当然等級が上がれば上がるほど慰謝料が高額になります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準でも、等級ごとのだいたいの相場が決まっています。3つの基準を比較すると、以下の通りです。

| 後遺障害の等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準(旧基準) | 自賠責基準 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1150万円 |

| 2級 | 2370万円 | 1120万円 | 998万円 |

| 3級 | 1990万円 | 950万円 | 861万円 |

| 4級 | 1670万円 | 800万円 | 737万円 |

| 5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |

| 6級 | 1180万円 | 600万円 | 512万円 |

| 7級 | 1000万円 | 500万円 | 419万円 |

| 8級 | 830万円 | 400万円 | 331万円 |

| 9級 | 690万円 | 300万円 | 249万円 |

| 10級 | 550万円 | 200万円 | 190万円 |

| 11級 | 420万円 | 150万円 | 136万円 |

| 12級 | 290万円 | 100万円 | 94万円 |

| 13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |

| 14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |

なお、任意保険基準については旧基準であり、新基準ではそれぞれの保険会社によって異なります。

上記をみると、自賠責基準と任意保険基準はだいたい似通った数字になりますが、弁護士基準で計算すると、他の基準の2~3倍の水準となっています。

むち打ち症の後遺症でも弁護士基準なら自賠責の3倍近い高額に

たとえば、むち打ち症から後遺障害が残った場合12級又は14級の後遺障害認定を受けられる可能性がありますが、14級になった場合、自賠責基準なら32万円、任意保険基準なら40万円にしかなりません。弁護士基準なら110万円となります。12級の場合、自賠責基準なら94万円、任意保険基準なら100万円ですが、弁護士基準なら290万円です。

遷延性意識障害(植物状態)や重度の高次脳機能障害により、最も重い自賠法施行令別表第1の1級1号(要介護)に認定されれば、自賠責基準では1650万円、任意保険基準では1300万円(ただし、新基準では自賠責基準と大差がないものと推測されます)、弁護士基準では2800万円となり、また、両眼の失明などの重大な後遺障害により、自賠法施行令別表第2の1級に認定されれば、自賠責基準では1150万円、任意保険基準では1300万円ですが、弁護士基準では2800万円となり、金額に大きな差が出てきます。

こちらも読まれています交通事故の後遺障害等級の仕組みと認定を受けるまでの流れ 交通事故に遭って辛い後遺症が残ってしまったら、「後遺障害等級認定」を受けて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの補償を...この記事を読む

死亡事故の場合の慰謝料計算方法

死亡事故が発生すると、被害者には「死亡慰謝料」が認められます。死亡慰謝料はどのような計算方法になるのか、みておきましょう。

自賠責基準による死亡慰謝料の計算方法

自賠責基準の死亡慰謝料は、本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けて計算されます。

- 本人の慰謝料 400万円

- 遺族の慰謝料 遺族が1人の場合 550万円

- 遺族の慰謝料 遺族が2人の場合 650万円

- 遺族の慰謝料 遺族が3人以上の場合 750万円

- 遺族の慰謝料 遺族が被扶養者の場合 +200万円

- 自賠責基準の死亡慰謝料は最大1,350万円(被扶養者の遺族が3人いたケース)

本人の慰謝料は、一律400万円です。

遺族の慰謝料は、遺族の人数によって異なります。1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円です。これら金額は遺族全員に対する固定額で、1人あたりの金額ではありません。

遺族が被扶養者の場合は、これらの固定額に対して200万円が加算されます。

自賠責基準の死亡慰謝料は最大1350万円

こうした基準となることから、自賠責基準の死亡慰謝料は、最大で1350万円と決まっています。

これは、被扶養者の遺族が3人いたケースで、本人 400万円+被扶養者の遺族 750万円+200万円=1350万円という計算になります。

任意保険基準による死亡慰謝料の計算方法

任意保険基準は各任意保険会社によってさまざまですが、1つの例として以下のような数字を挙げておきます。

- 一家の大黒柱が死亡した場合、1500~2000万程度

- 配偶者が死亡した場合、1300~1600万円程度

- 18歳未満で未就労の被害者の場合、1200~1500万円程度

- 被害者が65歳以上の高齢者であった場合、1100~1400万円程度

あくまで1つの参考値ですが、自賠責基準よりは高額になるのが通常です。

弁護士基準による死亡慰謝料の計算方法

弁護士基準の死亡慰謝料の相場は以下の通りです。

- 被害者が一家の支柱だった場合、2800万円程度

- 被害者が母親や配偶者だった場合、2500万円程度

- その他(子どもや高齢者、独身の男女など)の場合、2000万円~2500万円程度

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準による入通院慰謝料の比較

上記 弁護士基準のシミュレーションとして挙げた5つの例で、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準それぞれでの入通院慰謝料金額を比較してみたのが以下の表です。

| 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 一家の支柱の死亡 扶養家族が3人以上いた場合 |

1350万円 | 1500万円~2000万円程度 | 2800万円程度 |

このように、弁護士基準で死亡慰謝料を計算すると、その他の基準と比べて1000万円やそれ以上慰謝料が増額されるケースも多々あります。

慰謝料の金額が増減した事例についてご紹介

ここまで慰謝料の標準的な「相場の金額」をご紹介してきましたが、実際の慰謝料の金額は、ケースによって増減します。

以下では、交通事故の慰謝料が増額されるケースや反対に減額されるケースがどのような場合なのか、説明を加えていきます。

慰謝料は事情をふまえて修正される

慰謝料は精神的な苦痛を慰謝するためのお金です。精神的な部分であるため具体的に損害額が数字として明示されるものではないため、被害者側が抱えた精神的苦痛の程度で増減することがあり得ます。

たとえば、以下のようなケースは慰謝料の増額要因になり得ます。

- 事故の発生原因が加害者の悪質行為に基づく場合(スピード違反や酒酔い運転、煽り運転など)

- 加害者の著しく不誠実な態度(自分の責任を認めないなど)

- 被害の重大な事故

- 交通事故を原因として日常生活に大きな支障が発生した(流産・中絶、就職・入学できなくなった・離婚や結婚の破断)

- 後遺症の影響が大きい(失職や休業、それに伴う逸失利益)

各種の事情によって慰謝料は増減額されます。以下では、具体的にどういったケースで慰謝料が増額されるのかみていきましょう。

悪質な事故態様に対する慰謝料増額事例

Mさん(仮名)は、赤信号を無視した車に衝突され、骨折を負いました。加害者は飲酒運転で事故後も逃走を試みるなど非常に悪質な行為がありました。保険会社は慰謝料として300万円を提示しましたが、松田さんはこれに納得できませんでした。

納得できなかったMさんは、交通事故専門の弁護士に相談しました。弁護士は事故の詳細を精査し、加害者の行為の悪質さを強調する証拠を集めました。また、Mさんの身体的・精神的な苦痛を詳細に記録しこれを基に交渉を行いました。

結果

弁護士の主張が認められ、最終的に慰謝料は600万円に増額されました。

失職したことによる慰謝料増額事例

Tさん(仮名)は交通事故にあい、むちうちの後遺障害が残りました。このため、長時間の運転が困難となり長年勤めていたトラック運転手の職を辞めざるを得なくなりました。家族の生活を支える責任があるため、将来に対する不安が大きくなりました。

保険会社は慰謝料として250万円を提示しましたが、Tさんは失職による経済的損失や精神的苦痛が十分に反映されていないと感じ、納得できませんでした。

結果

弁護士に相談し、失職による経済的損失や精神的苦痛を証拠として提出しました。弁護士はこれらの情報を基に保険会社と交渉を行い、主張が認められ、最終的に慰謝料は600万円に増額されました。

交通事故により学校に通えなくなった場合の慰謝料増額事例

Sさん(仮名)は高校生で、登校中に交通事故にあい複数の骨折を負いました。この怪我により、数ヶ月間学校に通えず授業にも遅れが生じました。Sさんは大学受験を控えており学業の遅れが大きな不安要素となりました。

保険会社は慰謝料として200万円を提示しましたが、学業への影響が慰謝料に十分反映されていないと感じ納得できませんでした。

Sさんは弁護士に相談し、学業の遅れや受験準備に対する影響を証拠として提出しました。弁護士はこれらの情報を基に保険会社と交渉を行いました。

結果

弁護士の主張が認められ、最終的に慰謝料は450万円に増額されました。学業の遅れに対する精神的苦痛や受験への支障、追加の教育費用などが慰謝料に反映されたのです。

慰謝料が減少するケース

慰謝料が増額することもあれば、もちろん減額されるケースもあります。

詳しい例は下記の記事にて解説しておりますのでご確認ください。

こちらも読まれています交通事故の慰謝料が少ない?保険会社の提示する慰謝料が減額される理由とは? 交通事故の被害に遭ってしまったというのに、提示された慰謝料が想定よりも少なかったというのは、残念ながらよくあることです。...この記事を読む

交通事故の慰謝料はいつもらえる?

交通事故の慰謝料は、事故後どのくらいの期間で、いつもらえるものなのでしょうか。

示談交渉が終われば1~2週間程度で支払い

結論から言えば、慰謝料の支払いそのものは示談交渉の終了後、保険会社から1~2週間程度で支払われるのが通常です。逆に言えば、保険会社との示談交渉が進まないことには、支払い時期はハッキリ確定しません。

また、事故発生時の状況、事故で負った怪我の程度、調停や裁判の有無など様々な条件によって異なります。

示談交渉を開始できるのは怪我の治療の終了後

適正な慰謝料請求を行うには、交通事故の示談交渉を、事故による被害がすべて確定した後に開始します。

つまり、示談交渉は、怪我の完治あるいは症状固定など、治療が終了した後に開始するのが通常です。

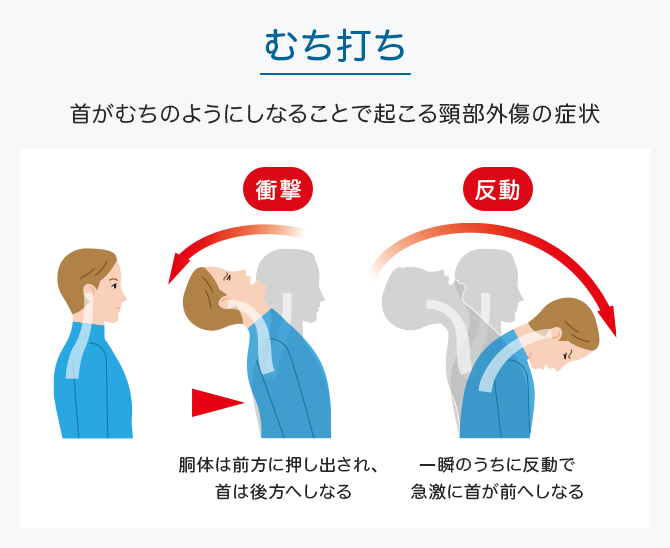

なお、交通事故でよくある打撲・むちうち症・骨折については、一般的に以下が治療期間の目安とされています。

| 打撲 | 約1ヶ月 |

|---|---|

| むちうち症 | 3ヶ月 |

| 骨折 | 6ヶ月程度 |

事故発生からこれら治療期間が経過し、怪我が治ってからの示談交渉となります。

そのため、負傷箇所が複数に渡るケースなど回復に時間のかかる大きな怪我ほど、示談交渉を開始できるタイミングも遅くなり、その分、交通事故慰謝料の支払いも遅くなります。

示談交渉にかかる期間は事故状況により大きく異なる

交通事故による怪我も軽く示談交渉がスムーズに進む場合は事故後、数ヶ月程度で解決することもあれば、交渉が難航し裁判に至る場合は1年以上かかることもあります。

示談交渉にかかる具体的な時間は交通事故の内容や双方が合意するまでの速度に依存します。

事故に対する過失の有無や過失割合で両者の間に争いがあれば長引き、逆に証拠等もあり責任の所在・割合が確かな事故なら、双方の納得があれば1~2ヶ月程度で終了することもあるでしょう。

このように交通事故の発生から慰謝料の支払いまでは、ケースバイケースの側面が大きいのが実情です。ご自身が遭った交通事故の内容・怪我状況で、慰謝料はいつ頃もらえそうかは、個別で弁護士に相談するのが良いでしょう。

交通事故の慰謝料に関してよくある質問

慰謝料はどのようにして受け取りますか?

慰謝料の受け取り方法は、通常、示談成立後に保険会社から被害者の銀行口座に振り込まれます。

示談交渉が成立すると、保険会社は示談書に基づき慰謝料を一括で支払うのが一般的です。振込手続きは通常、示談成立後1~2週間以内に完了します。支払いの遅延や問題が発生した場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料請求にはどのような書類が必要ですか?

慰謝料請求には、主に以下の書類が必要です。

- 事故証明書(警察発行)

- 診断書(医療機関発行)

- 治療費の領収書

- 通院記録

- 後遺障害診断書(後遺障害がある場合)

これらの書類は事故の状況や治療の経過を証明するために必要であり、保険会社や弁護士に提出します。

慰謝料は税金の対象になりますか?

交通事故の慰謝料は、基本的に非課税です。これは、慰謝料が被害者の精神的苦痛に対する賠償として支払われるためです。ただし、逸失利益などの経済的損失に対する補償は課税対象となる場合があります。具体的な税務処理については税理士に相談することをお勧めします。

弁護士に依頼するメリットはなんですか?

弁護士に依頼することで、適正な慰謝料額の算定や保険会社との交渉を代行してくれるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。また、法的知識を駆使して最適な解決策を提案してもらえるため、慰謝料の増額を期待できます。弁護士費用特約がある場合、費用が保険でカバーされることもありますので、弁護士一覧よりお近くの弁護士事務所に問い合わせてみましょう。

交通事故の慰謝料交渉は弁護士に相談を

交通事故で恐ろしい目に遭って苦痛を伴う怪我をしたら、きちんと慰謝料を支払ってもらうべきです。ましてや後遺障害が残ったり被害者が不幸にも死亡してしまったりした場合には、どれだけお金を支払ってもらってもあがなうことはできないでしょう。

現在の法律の制度によると、弁護士に依頼すると弁護士基準が適用されて、慰謝料が大きく増額される仕組みになっています。不合理かもしれませんが、弁護士に依頼するかしないかだけで慰謝料の金額が大きく変わってくるのです。

人身事故の被害者の正当な権利を守るためには弁護士の力を頼る必要があります。交通事故に遭われたならば、まずは交通事故に力を入れて取り組んでいる弁護士を探してアドバイスを受けるところから始めてみて下さい。

関連動画

また、公式Youtubeチャンネルではここまで解説した交通事故の慰謝料の種類、計算基準の考え方について、図解を交えてわかりやすく解説した動画を公開しておりますので、あわせてご参照ください。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい