過失割合8対2の交通事故で慰謝料・示談金はどうなる?治療費修理代への影響と納得いかない場合の対処法

過失割合が8対2の交通事故の場合、被害者は損害・慰謝料額の8割を請求できる一方、被害者自身にかかる過失責任2割分は減額されます。過失割合次第で得られる慰謝料・示談金がどのように変わるか、本記事で詳しく解説します。

目次[非表示]

交通事故の過失割合が8対2、示談金はどうなる?

過失割合が8対2の交通事故で、示談金はいくらもらえるのでしょうか?ここでは過失割合が8対2となった場合の損害賠償・修理代の基本的な考え方について、わかりやすく説明していきます。

加害者に8割、被害者に2割の損害賠償責任

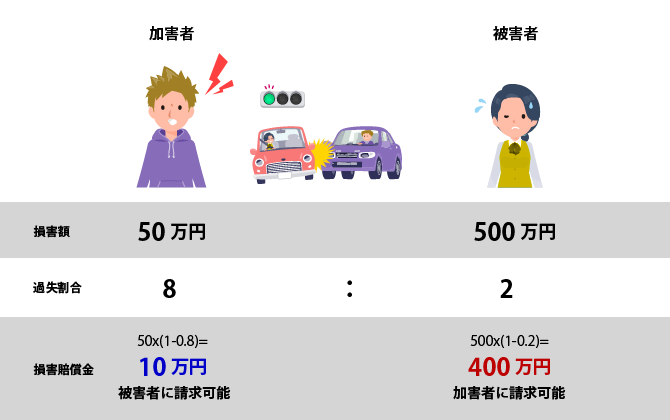

過失割合が8対2とは、その事故の責任の割合が加害者に8割、被害者に2割あることを意味し、損害賠償の責任もそれぞれ同様の割合で負うことになります。

示談金は損害総額の8割に

そのため、被害者が得られる示談金は、車の修理代や治療費など合わせた損害総額の8割にとどまります。

相手の損害2割も負担することに

また、被害者は相手の損害に対しても2割負担しなければなりません。

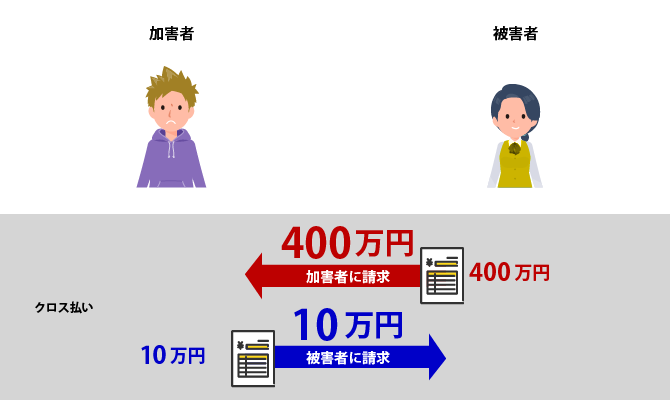

たとえば、被害者の損害額が500万円、加害者の損害額が50万円だった場合には、被害者は500万円の8割である400万円を加害者に請求でき、加害者は50万円の2割である10万円を被害者に請求できることになります。

このように、双方に過失があるケースでは、被害者であっても損害賠償金が減額され、逆に加害者からも損害賠償を求められます。

保険会社から提示された過失割合に納得できないときは、弁護士に相談し、その過失割合が本当に妥当なのか確認することをおすすめします。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

過失割合が8対2の交通事故の慰謝料の相場

過失割合が8対2の事故の慰謝料の相場には、軽傷の場合の入通院慰謝料、重傷の場合の入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、そして死亡慰謝料と4種類があります。

慰謝料の計算方法には3つの基準がありますが、ここでは最も被害者に有利な「弁護士基準」で計算し、被害者の過失がゼロだった場合の慰謝料と、8対2の場合の慰謝料の相場をそれぞれ見ていきましょう。

入通院慰謝料(軽傷の場合)の相場

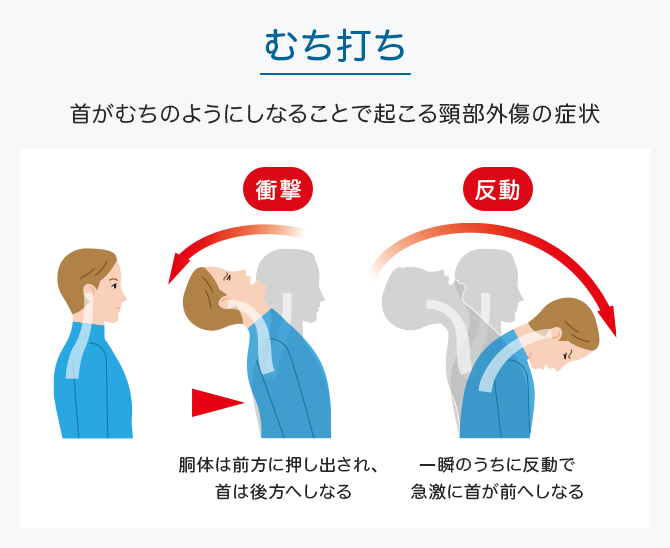

入通院慰謝料における軽傷とは、打撲や捻挫、すり傷、むちうちなど、怪我の症状が軽いケースを指します。

通院期間6か月未満の軽傷の場合、過失割合が8対2の入通院慰謝料は、被害者の過失ゼロのときと比較すると、最大18万円程度減額される可能性があります。

| 通院期間 | 過失ゼロ | 過失割合8対2 |

|---|---|---|

| 1か月 | 19万円 | 15万円 |

| 2か月 | 36万円 | 28万円 |

| 3か月 | 53万円 | 42万円 |

| 4か月 | 67万円 | 53万円 |

| 5か月 | 79万円 | 63万円 |

| 6か月 | 89万円 | 71万円 |

(小数以下切り捨て)

入通院慰謝料(重傷の場合)の相場

入通院慰謝料における重傷とは、骨折など明らかに怪我の程度が重い場合を指します。

入院期間1か月・通院期間6か月未満の重症の場合、過失割合が8対2の入通院慰謝料は被害者の過失ゼロのときとの比較で、最大30万円程度減額される可能性があります。

| 通院期間 | 過失ゼロ | 過失割合8対2 |

|---|---|---|

| 1か月 | 77万円 | 61万円 |

| 2か月 | 98万円 | 78万円 |

| 3か月 | 115万円 | 92万円 |

| 4か月 | 130万円 | 104万円 |

| 5か月 | 141万円 | 112万円 |

| 6か月 | 149万円 | 119万円 |

(小数点以下切り捨て)

後遺障害慰謝料の相場

治療を続けても症状が変わらない「症状固定」となり、後遺障害等級の認定を受けた場合には、入通院慰謝料とは別に、その等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料は、過失割合が8対2の場合、被害者の過失がゼロのときと比較すると、最大560万円(1級の場合)程度減額される可能性があります。

| 後遺障害等級 | 過失ゼロ | 過失割合8対2 |

|---|---|---|

| 第1級 | 2800万円 | 2240万円 |

| 第2級 | 2370万円 | 1896万円 |

| 第3級 | 1990万円 | 1592万円 |

| 第4級 | 1670万円 | 1336万円 |

| 第5級 | 1400万円 | 1120万円 |

| 第6級 | 1180万円 | 944万円 |

| 第7級 | 1000万円 | 800万円 |

| 第8級 | 830万円 | 664万円 |

| 第9級 | 690万円 | 552万円 |

| 第10級 | 550万円 | 440万円 |

| 第11級 | 420万円 | 336万円 |

| 第12級 | 290万円 | 232万円 |

| 第13級 | 180万円 | 144万円 |

| 第14級 | 110万円 | 88万円 |

死亡慰謝料の相場

被害者が死亡した場合、被害者本人の慰謝料に遺族の慰謝料を組み入れた金額の死亡慰謝料を請求できます。

死亡慰謝料は、被害者の属性(年齢・家庭での続柄など)により金額が異なりますが、過失割合が8対2の場合、被害者の過失がゼロのときと比較すると、被害者が「一家の支柱」の場合で560万円程度、「母親、配偶者」の場合で500万円程度、「その他」の場合で400〜500万円程度減額される可能性があります。

| 被害者の属性 | 過失ゼロ | 過失割合8対2 |

|---|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 | 2240万円 |

| 母親、配偶者 | 2500万円 | 2000万円 |

| その他(独身者、子ども、高齢者) | 2000万円~2500万円 | 1600〜2000万円 |

こちらも読まれています交通事故の慰謝料とは?相場と受け取れる金額の計算方法について解説 交通事故の慰謝料計算基準には3種類があり、中でももっとも高額なのは弁護士基準です。弁護士費用を払っても大きなおつりがくる...この記事を読む

交通事故で過失割合8対2の場合、修理費はどうなる?

交通事故で過失割合8対2の場合、車の修理費はどのように支払われるのでしょうか?

修理費は自賠責保険でカバーされない

修理費は、傷害・後遺障害・死亡による損害と異なり、自賠責保険でカバーされません。そのため、相手が任意保険に加入している場合には、任意保険で支払ってもらうのが一般的です。相手が任意保険に未加入の場合には、相手に直接請求します。

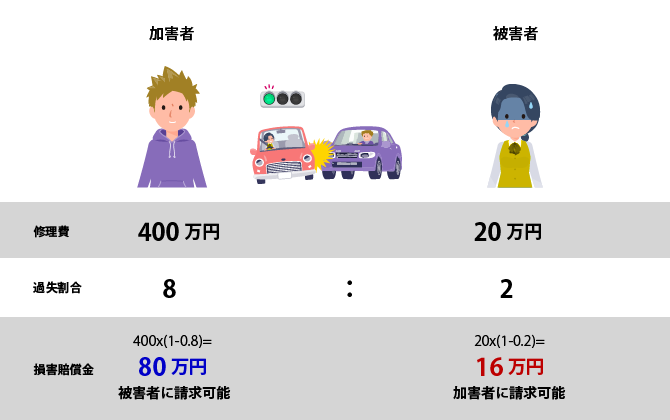

修理費も過失割合8対2で負担し合う

修理費もその他の損害と同じように、過失割合8対2ずつ負担し合います。被害者の車の修理費が100万円ならその8割の80万円を加害者に請求でき、加害者の車の修理費が20万円だった場合には、加害者は被害者に4万円を請求できます。

過失割合8対2のように双方に過失があるケースでは、被害者であっても損害賠償金が減額されるため、修理費も減額されますし、逆に加害者からも修理費の損害賠償を求められます。

修理費の支払方法は2種類ある

修理費の支払い方法には、「クロス払い」「相殺払い」の2種類があります。

クロス払い

クロス払いは、被害者と加害者それぞれが、自分の負担する損害賠償金を実際に支払い合う方法です。自分の負担する損害賠償金をダイレクトに支払う方法のため、仕組みがわかりやすいのですが、自分が損賠賠償金を支払っても相手から支払われないリスクがあります。また、被害者・加害者双方に支払い手続きの手間が発生します。

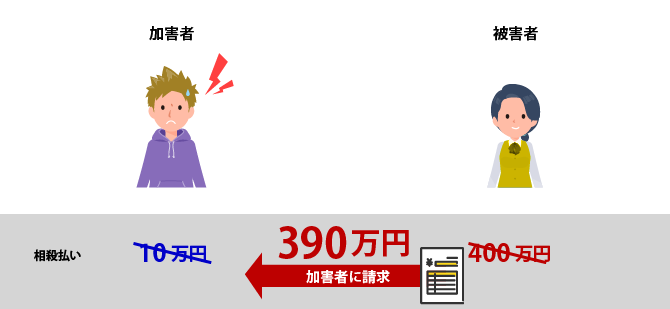

相殺払い

相殺払いは、相手に請求できる損害賠償金から自分が請求できる損害賠償金を事前に差し引き、差額を請求するかたちで損害賠償金を支払う方法です。自分が損害賠償金を支払ったのに相手から支払われないリスクを回避でき、自分が支払い手続きを行う手間も省けます。

なお、2020年4月施行の民法改正により、当事者間の合意がなくても、物損(修理費等)については当事者片方の意思表示により、相殺払いで清算することが可能となりました(民法509条)。そのため、加害者が任意保険未加入などの場合には、自分が損害賠償金を支払ったのに相手から支払われないリスクを回避できる相殺払いがベターと言えるでしょう。

こちらも読まれています車を壊されたら損害賠償を請求できる?修理費用や台車費用はどうなる? 交通事故の中でも「物損事故」の場合、一般的に慰謝料は発生しません。ただ、一定のケースでは慰謝料請求することも可能です。物...この記事を読む

加害者より損害賠償金が高額になるケースも

被害者の支払う損害賠償金が加害者より高額になるケースがあります。具体的には以下の通りです。

- 被害者が一般的な車に乗っており、加害者が高級車に乗っていた場合

- 加害者に重度のケガや後遺障害が生じた場合

- 加害者が高所得者だった場合

過失割合が8対2と被害者の割合が小さくても、加害者の損害が大きければ、加害者に支払う損害賠償金が被害者よりも大きくなる場合があります。

たとえば、被害者が一般的な車に乗っており修理費が20万円、加害者が高級車に乗っており修理費が400万円だったとします。過失割合は8対2ですから、それぞれが支払う損害賠償金は次の通りです。

加害者の支払う損害賠償金

被害者の修理費20万円×0.8=16万円

被害者の支払う損害賠償金

加害者の修理費400万円×0.2=80万円

このように、加害者が支払う損害賠償金が16万円にしかならないのに対し、被害者は80万円も支払わねばなりません。しかも、被害者は自分の車の修理費も、その2割にあたる4万円分は自己負担する必要があります。

車両時価額を超える修理費は請求できないのが原則

事故で車が損傷しても、修理費のすべてを請求できないケースがあります。それは、修理費が車両時価額を超える場合です。状態が悪く年式の古い車の場合には、修理費がその車の経済的価値を上回ることがあります。この場合には、車両時価額を限度にしか修理費を請求できませんので、車の買い替えも検討しましょう。ただし、買い替えの場合も、新車購入価格全額を請求できるわけではなく、車両時価額を限度にしか相手に請求できませんので注意が必要です。

加害者が対物超過特約をつけていれば請求できる可能性あり

加害者が任意保険に加入しており、対物超過特約をつけていれば、車両時価額を超える修理費でも請求できる可能性があります。ただしこれは、相手が特約の使用を決めた場合のみで、使用の強制はできません。

交通事故で過失割合8対2の場合の治療費の取り扱い

人身事故で請求する治療費は、過失割合が8対2の場合どのように取り扱われるのでしょうか?

加害者側保険会社から病院への直接支払いが多い

加害者が任意保険に加入している場合、治療費は一旦全額を、その保険会社から病院に直接支払いされることが多いです。もっとも、過失割合が8対2ですから、休業損害や入通院慰謝料などその他の損害額が確定した際は、余分に支払った被害者の過失分(2割)の治療費を全体から差し引いて調整します。

加害者が任意保険未加入の場合には、加害者から治療費の直接支払いを期待することは難しいため、被害者が一旦全額を自己負担し、後で相手方に直接請求する流れとなります。

交通事故で過失割合が8対2になるケース

ここでは、交通事故で過失割合が8対2になるのはどのようなケースか、『別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)』(以降『別冊判タ』といいます)に基づきご紹介します。

『別冊判タ』は、過去の裁判例を元にして事故態様ごとに基準となる過失割合を記したもので、示談交渉や裁判などで広く用いられています。

車と歩行者の8対2事故

まずは車と歩行者の8対2事故をご紹介します。車と歩行者の事故では、歩行者保護の見地が取られたうえで過失割合を定めています。

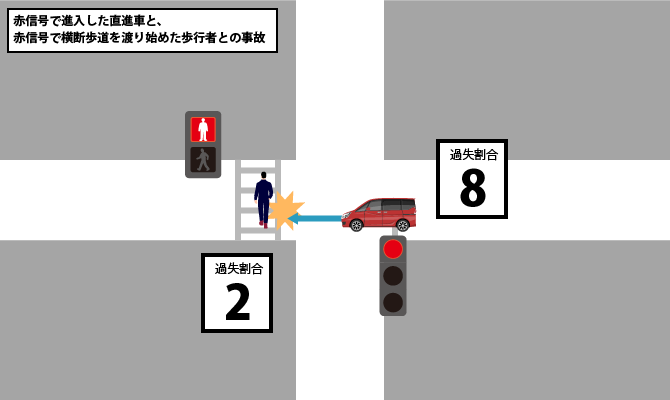

- 赤信号で進入した直進車と、赤信号で横断歩道を渡り始めた歩行者との事故

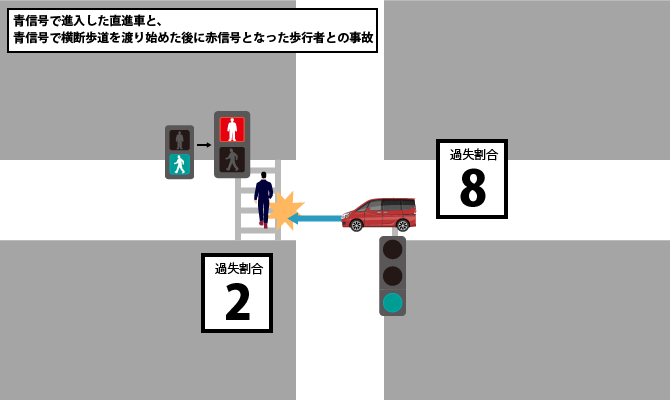

- 青信号で進入した直進車と、青信号で横断歩道を渡り始めた後に赤信号となった歩行者との事故

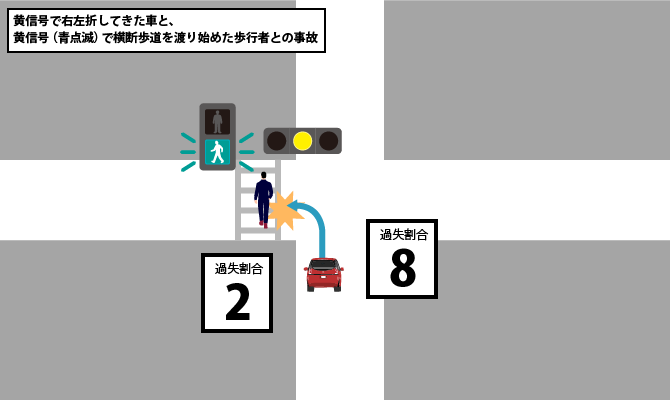

- 黄信号で右左折してきた車と、黄信号(青点滅)で横断歩道を渡り始めた歩行者との事故

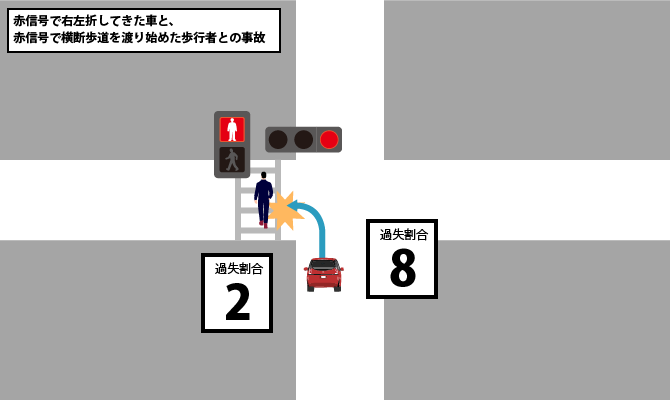

- 赤信号で右左折してきた車と、赤信号で横断歩道を渡り始めた歩行者との事故

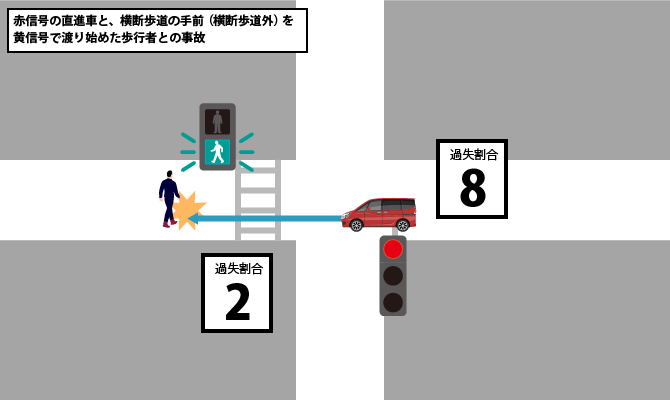

- 赤信号の直進車と、横断歩道の手前(横断歩道外)を黄信号で渡り始めた歩行者との事故

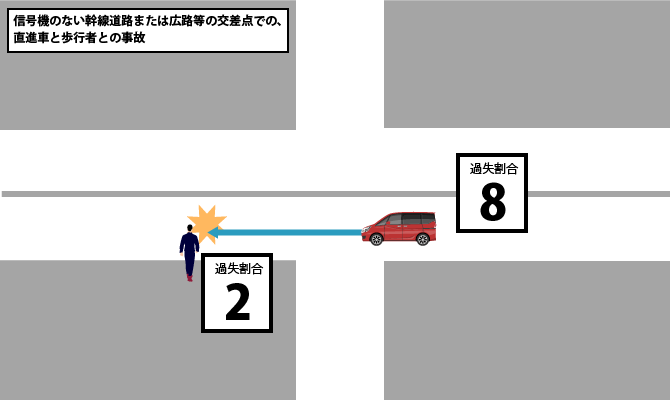

- 信号機のない幹線道路または広路等の交差点での、直進車と歩行者との事故

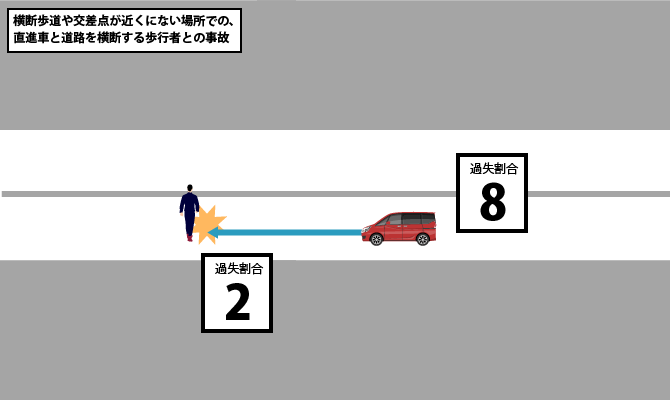

- 横断歩道や交差点が近くにない場所での、直進車と道路を横断する歩行者との事故

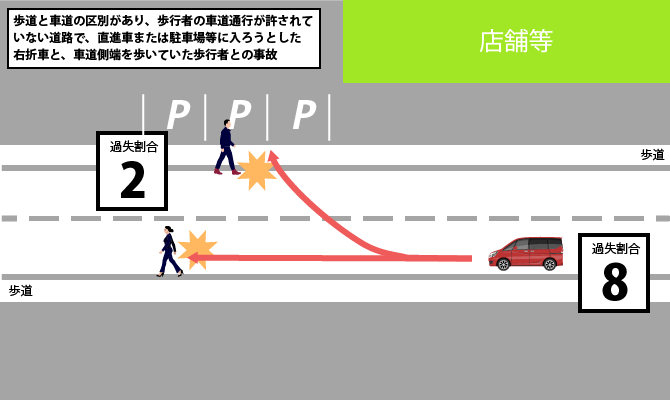

- 歩道と車道の区別があり、歩行者の車道通行が許されていない道路で、直進車または駐車場等に入ろうとした右折車と、車道側端を歩いていた歩行者との事故

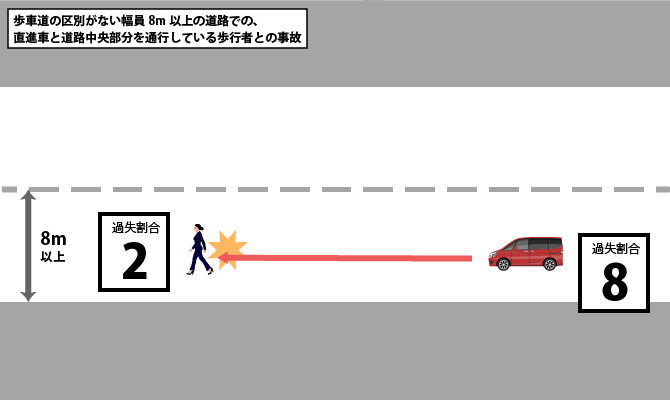

- 歩車道の区別がない幅員8m以上の道路での、直進車と道路中央部分を通行している歩行者との事故

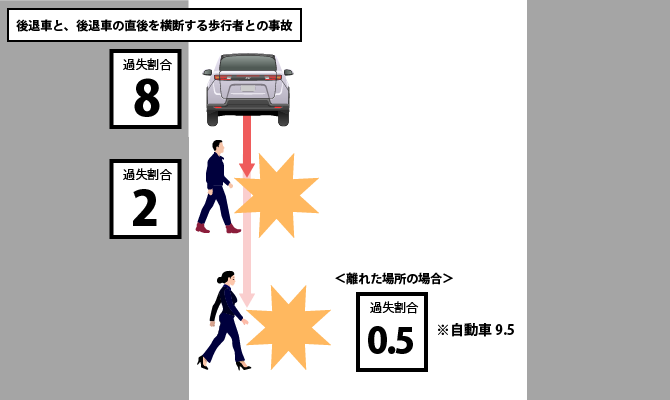

- 後退車(バックする車)と、その直後を横断する歩行者との事故

赤信号で進入した直進車と、赤信号で横断歩道を渡り始めた歩行者との事故

この場合、赤信号で進入した直進車の過失割合が8割、赤信号で横断歩道を渡り始めた歩行者の過失割合が2割です。

青信号で進入した直進車と、青信号で横断歩道を渡り始めた後に赤信号となった歩行者との事故

この場合、青信号で進入した直進車の過失割合が8割、青信号で横断歩道を渡り始めた後に赤信号となった歩行者の過失割合が2割です。

黄信号で右左折してきた車と、黄信号(青点滅)で横断歩道を渡り始めた歩行者との事故

この場合、黄信号で右左折してきた車の過失割合が8割、黄信号(青点滅)で横断歩道を渡り始めた歩行者の過失割合が2割です。

赤信号で右左折してきた車と、赤信号で横断歩道を渡り始めた歩行者との事故

この場合、赤信号で右左折してきた車の過失割合が8割、赤信号で横断歩道を渡り始めた歩行者の過失割合が2割です。

赤信号の直進車と、横断歩道の手前(横断歩道外)を黄信号で渡り始めた歩行者との事故

この場合、赤信号の直進車の過失割合が8割、横断歩道の手前(横断歩道外)を黄信号で渡り始めた歩行者の過失割合が2割です。

信号機のない幹線道路または広路等の交差点での、直進車と歩行者との事故

この場合、直進車の過失割合が8割、歩行者の過失割合が2割です。

横断歩道や交差点が近くにない場所での、直進車と道路を横断する歩行者との事故

この場合、直進車の過失割合が8割、道路を横断する歩行者の過失割合が2割です。

歩道と車道の区別があり、歩行者の車道通行が許されていない道路で、直進車または駐車場等に入ろうとした右折車と、車道側端を歩いていた歩行者との事故

この場合、直進車または駐車場等に入ろうとした右折車の過失割合が8割、車道側端を歩いていた歩行者の過失割合が2割です。

なお、車道側端とは、道路の幅員や状況により異なりますが、端からおおむね1m以内を指します。

歩車道の区別がない幅員8m以上の道路での、直進車と道路中央部分を通行している歩行者との事故

この場合、直進車の過失割合が8割、道路中央部分を通行している歩行者の過失割合が2割です。

なお、道路中央部分とは、道路端からおおむね3m以上離れた中央部分を指します。

後退車(バックする車)と、その直後を横断する歩行者との事故

この場合、後退車(バックする車)の過失割合が8割、後退車の直後を横断する歩行者の過失割合が2割です。

なお、後退車からの距離がある程度離れていると過失割合は変わり、後退車の過失割合が95%、歩行者の過失割合が5%となります。これは後退車がバック走行する際に背後を注意できるだけの距離が残っていることから、車側の責任を重く取ることによります。

自動車同士の8対2事故

次に自動車同士の8対2事故をご紹介します。

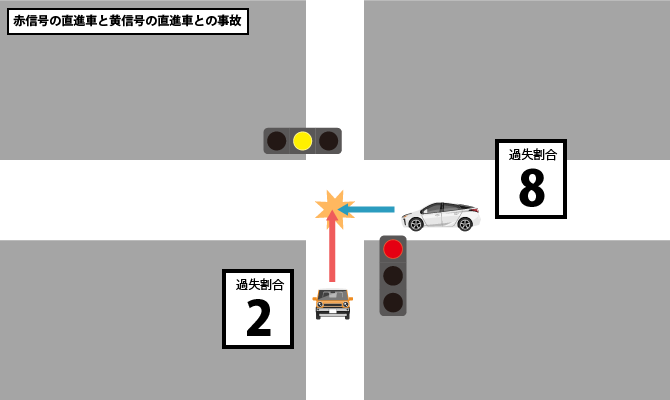

- 赤信号の直進車と黄信号の直進車との事故

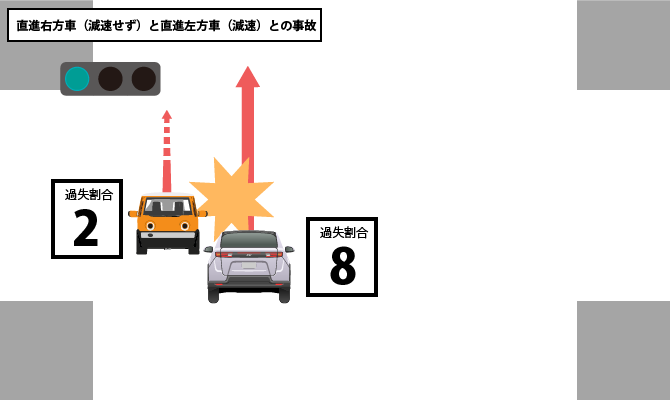

- 直進右方車(減速せず)と直進左方車(減速)との事故

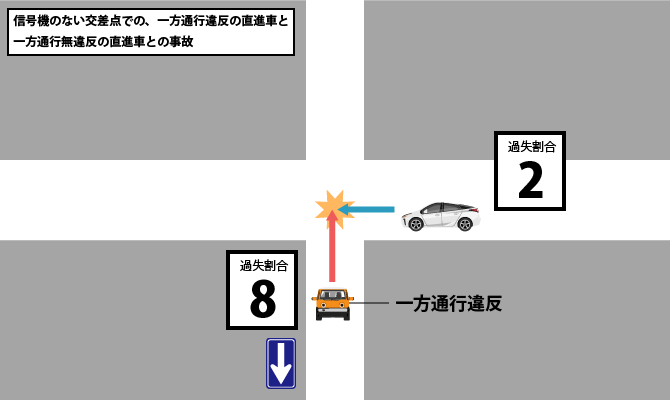

- 信号機のない交差点での、一方通行違反の直進車と一方通行無違反の直進車との事故

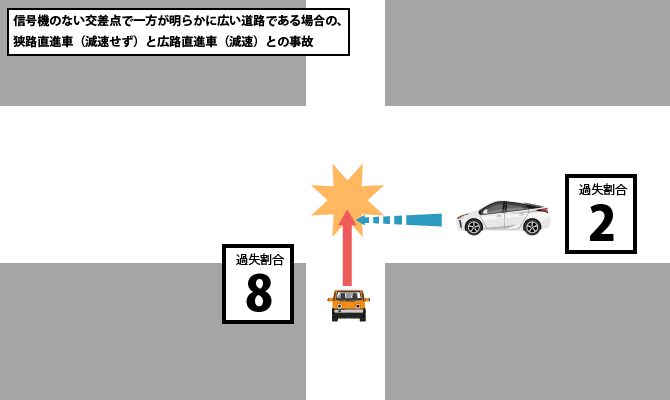

- 信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合の、狭路直進車(減速せず)と広路直進車(減速)との事故

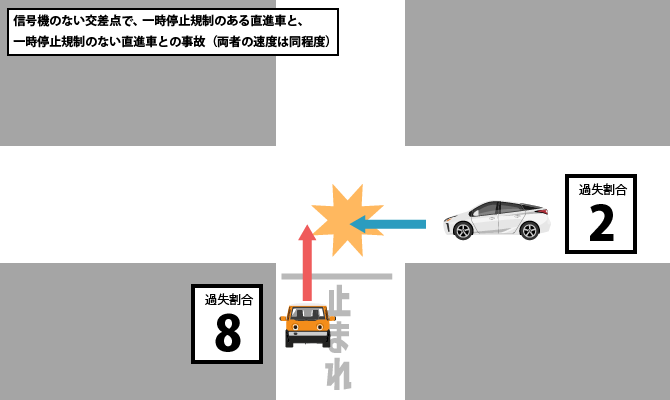

- 信号機のない交差点で、一時停止規制のある直進車と、一時停止規制のない直進車との事故(両者の速度は同程度)

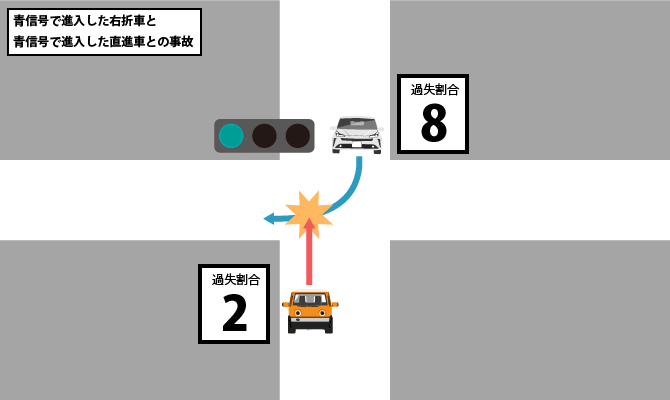

- 青信号で進入した右折車と青信号で進入した直進車との事故

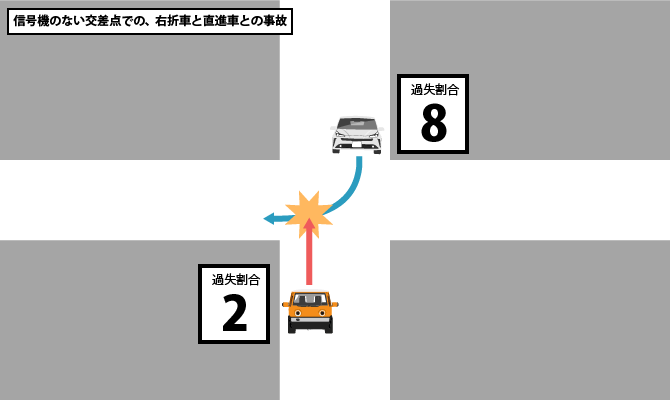

- 信号機のない交差点での、右折車と直進車との事故

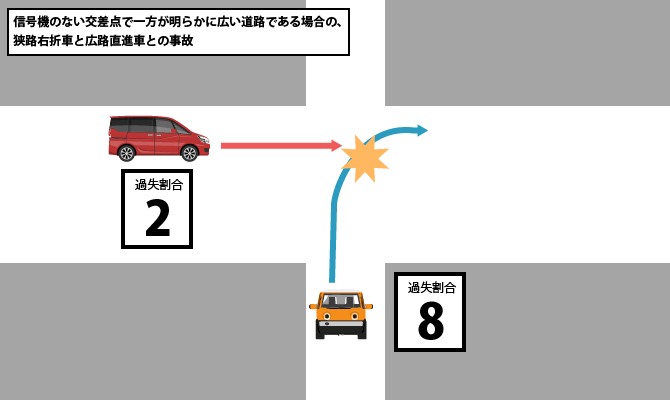

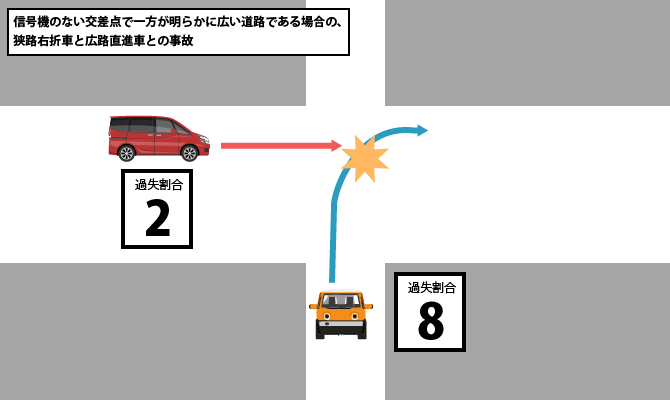

- 信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合の、狭路右折車と広路直進車との事故

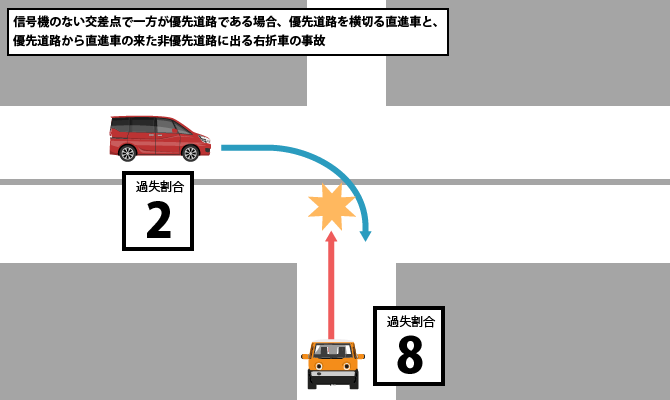

- 信号機のない交差点で一方が優先道路である場合、優先道路を横切る直進車と、優先道路から直進車の来た非優先道路に出る右折車の事故

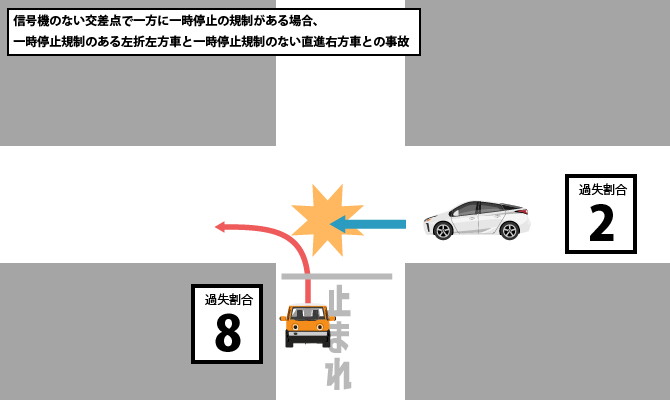

- 信号機のない交差点で一方に一時停止の規制がある場合、一時停止規制のある左折左方車と一時停止規制のない直進右方車との事故

- 信号機のない交差点で一方が優先道路である場合、非優先道路から優道路に入る右折車と、優先道路から非優先道路に出る右折車の事故

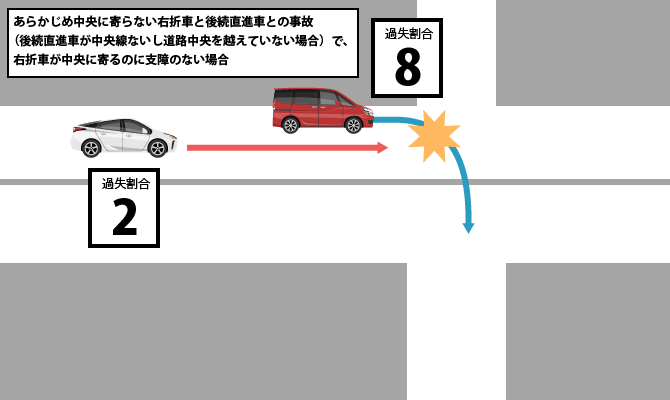

- あらかじめ中央に寄らない右折車と後続直進車との事故(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)で、右折車が中央に寄るのに支障のない場合

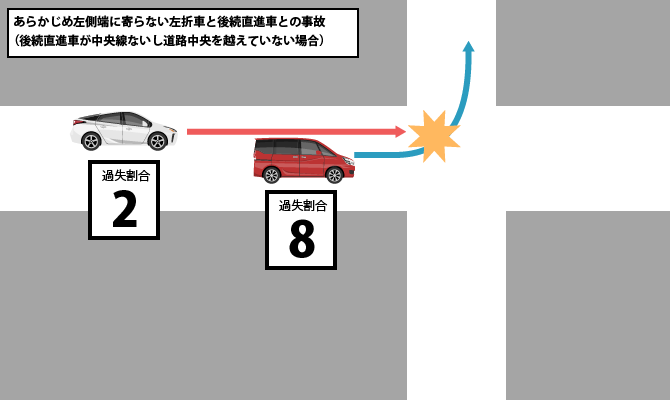

- あらかじめ左側端に寄らない左折車と後続直進車との事故(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)

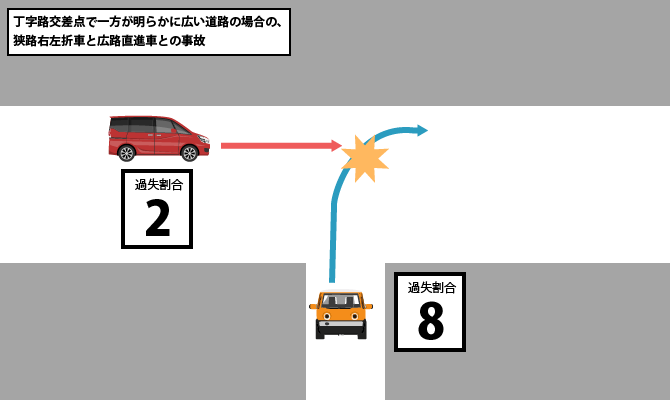

- 丁字路交差点で一方が明らかに広い道路の場合の、狭路右左折車と広路直進車との事故

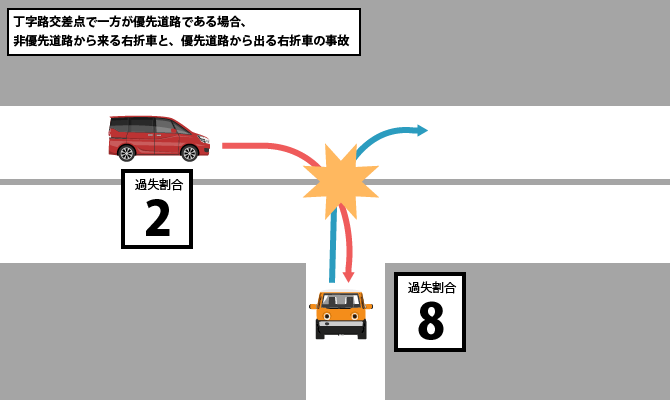

- 丁字路交差点で一方が優先道路である場合、非優先道路から来る右折車と、優先道路から出る右折車の事故

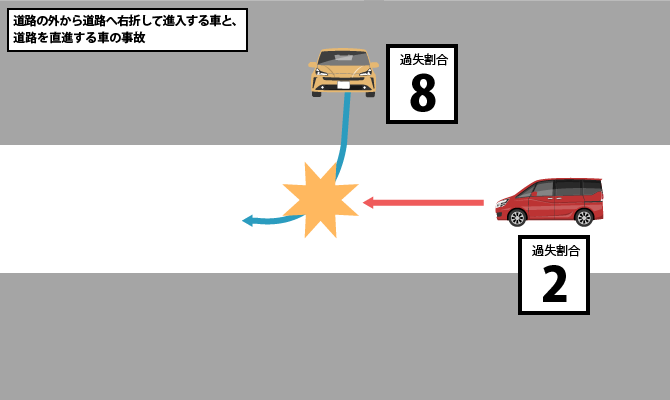

- 道路の外から道路へ右折して進入する車と、道路を直進する車の事故

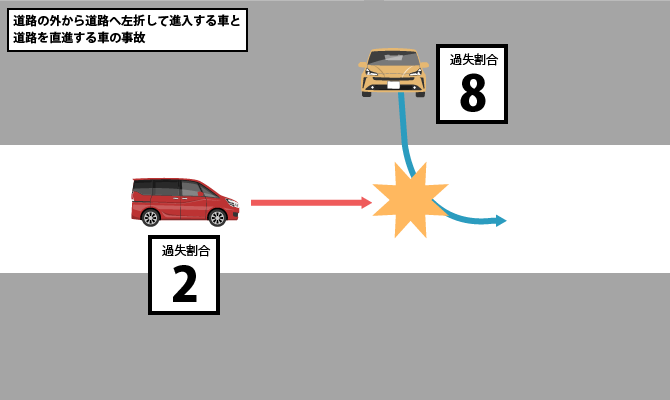

- 道路の外から道路へ左折して進入する車と道路を直進する車の事故

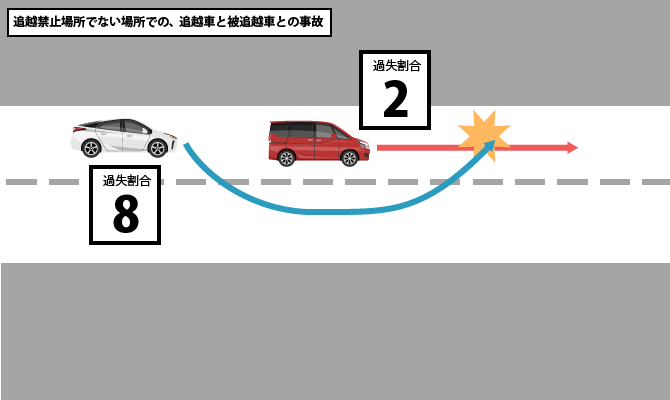

- 追越禁止場所でない場所での、追越車と被追越車との事故

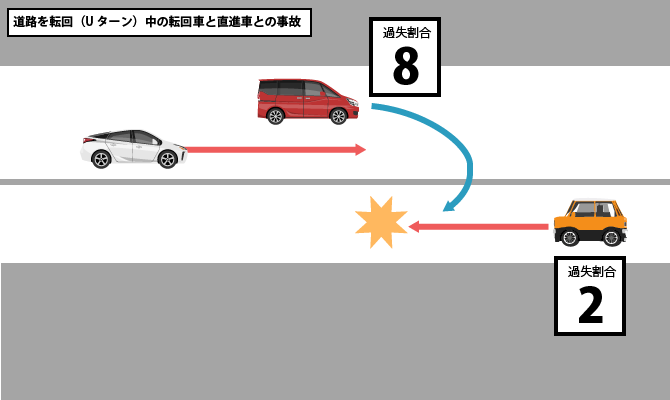

- 道路を転回(Uターン)中の転回車

赤信号の直進車と黄信号の直進車との事故

この場合、赤信号の直進車の過失割合が8割、黄信号の直進車の過失割合が2割です。

直進右方車(減速せず)と直進左方車(減速)との事故

この場合、直進右方車(減速せず)の過失割合が8割、直進左方車(減速)の過失割合が2割です。

ここでいう減速とは、交差点に進入する際の速度を指します。具体的には、時速40km制限の場所で、おおむね時速20km前後まで減速したケースを想定しています。

信号機のない交差点での、一方通行違反の直進車と一方通行無違反の直進車との事故

この場合、一方通行違反の直進車の過失割合が8割、一方通行無違反の直進車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合の、狭路直進車(減速せず)と広路直進車(減速)との事故

この場合、狭路直進車(減速せず)の過失割合が8割、広路直進車(減速)の過失割合が2割です。

なお、明らかに広い道路(広路)とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路を指し、車両の運転者が交差点の入り口においてその判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。

信号機のない交差点で、一時停止規制のある直進車と、一時停止規制のない直進車との事故(両者の速度は同程度)

この場合、一時停止規制のある直進車の過失割合が8割、一時停止規制のない直進車の過失割合が2割です。

青信号で進入した右折車と青信号で進入した直進車との事故

この場合、青信号で進入した右折車の過失割合が8割、青信号で進入した直進車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点での、右折車と直進車との事故

この場合、右折車の過失割合が8割、直進車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合の、狭路右折車と広路直進車との事故

この場合、狭路右折車の過失割合が8割、広路直進車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方が優先道路である場合、優先道路を横切る直進車と、優先道路から直進車の来た非優先道路に出る右折車の事故

この場合、優先道路を横切る直進車の過失割合が8割、優先道路から直進車の来た非優先道路に出る右折車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方に一時停止の規制がある場合、一時停止規制のある左折左方車と一時停止規制のない直進右方車との事故

この場合、一時停止規制のある左折左方車の過失割合が8割、一時停止規制のない直進右方車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方が優先道路である場合、非優先道路から優道路に入る右折車と、優先道路から非優先道路に出る右折車の事故

この場合、非優先道路から優先道路に入る右折車の過失割合が8割、優先道路から非優先道路に出る右折車の過失割合が2割です。

あらかじめ中央に寄らない右折車と後続直進車との事故(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)で、右折車が中央に寄るのに支障のない場合

この場合、あらかじめ中央に寄らない右折車の過失割合が8割、後続直進車の過失割合が2割です。

あらかじめ左側端に寄らない左折車と後続直進車との事故(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)

この場合で、かつ、左折車が左側端に寄るのに支障のないケースでは、あらかじめ左側端に寄らない左折車の過失割合が8割、後続直進車の過失割合が2割です。

このケースは、幅員が十分にあって左折車と後続直進車が横に並んで通行することができる道路において、先行する左折車がウインカーを出して合図はしたが、あらかじめ左側端に寄らずに左折しようとしたため、後続直進車がこれに衝突したというケースを想定しています。

丁字路交差点で一方が明らかに広い道路の場合の、狭路右左折車と広路直進車との事故

この場合、狭路右左折車の過失割合が8割、広路直進車の過失割合が2割です。

丁字路交差点で一方が優先道路である場合、非優先道路から来る右折車と、優先道路から出る右折車の事故

この場合、非優先道路から来る右折車の過失割合が8割、優先道路から出る右折車の過失割合が2割です。

道路の外から道路へ右折して進入する車と、道路を直進する車の事故

この場合、道路の外から右折して進入する車の過失割合が8割、道路を直進する車の過失割合が2割です。

道路の外から道路へ左折して進入する車と道路を直進する車の事故

この場合、道路の外から道路へ左折して進入する車の過失割合が8割、道路を直進する車の過失割合が2割です。

追越禁止場所でない場所での、追越車と被追越車との事故

この場合、追越車の過失割合が8割、被追越車の過失割合が2割です。

道路を転回(Uターン)中の転回車と直進車との事故

この場合、道路をUターン中の転回車の過失割合が8割、直進車の過失割合が2割です。

自動車(四輪車)とバイク(単車)の8対2事故

以下では自動車(四輪車)とバイク(単車)の8対2事故をご紹介します。

なお、自動車とバイクの事故では、バイクを保護する考え方を踏まえた過失割合となっています。

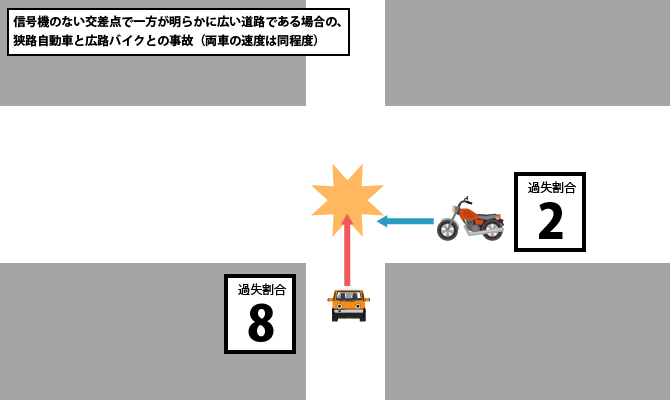

- 信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合の、狭路自動車と広路バイクとの事故(両車の速度は同程度)

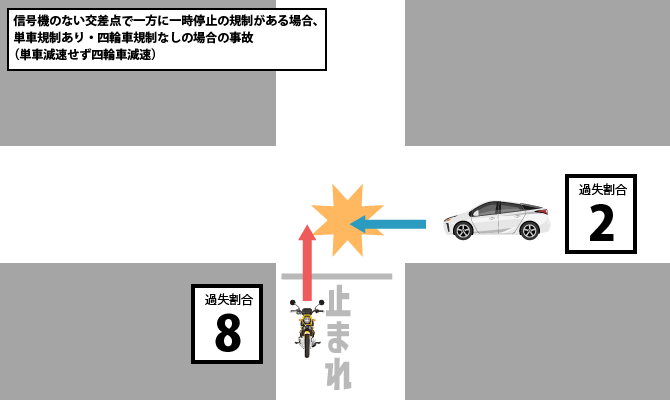

- 信号機のない交差点で一方に一時停止の規制がある場合、単車規制あり・四輪車規制なしの場合の事故(単車減速せず四輪車減速)

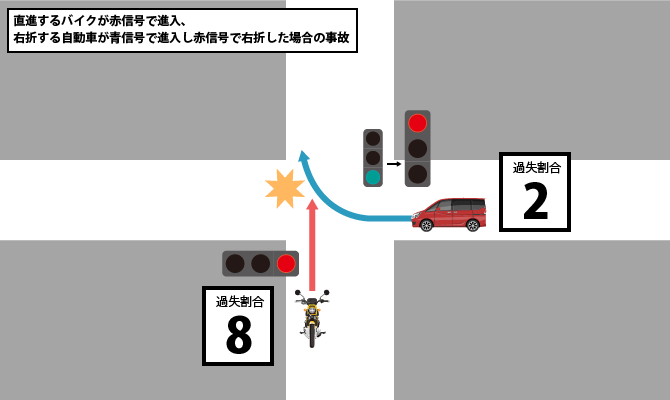

- 直進するバイクが赤信号で進入、右折する自動車が青信号で進入し赤信号で右折した場合の事故

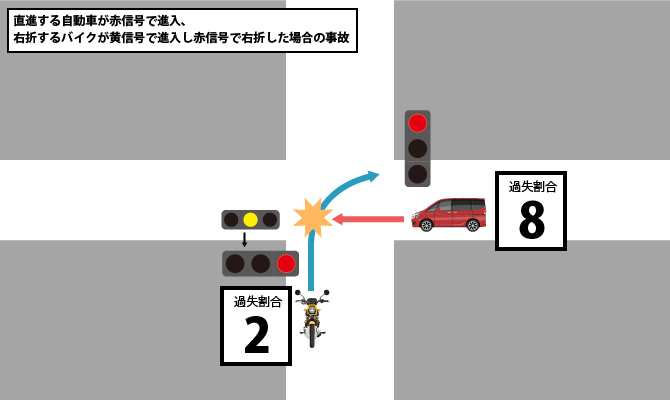

- 直進する自動車が赤信号で進入、右折するバイクが黄信号で進入し赤信号で右折した場合の事故

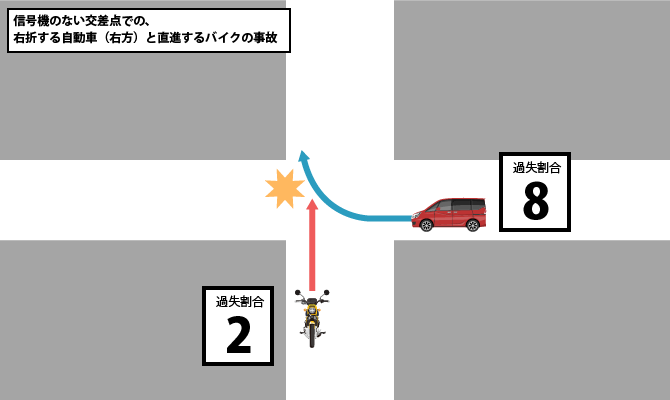

- 信号機のない交差点での、右折する自動車(右方)と直進するバイクの事故

- 信号機のない交差点で一方が優先道路である場合、非優先道路を直進する自動車と、優先道路から非優先道路に右折するバイクの事故

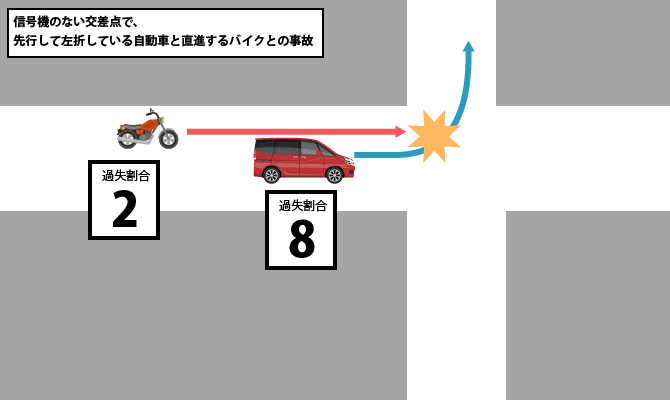

- 信号機のない交差点で、先行して左折している自動車と直進するバイクとの事故

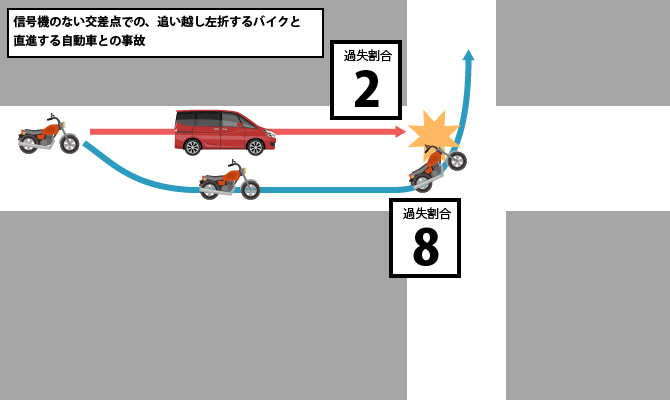

- 信号機のない交差点での、追い越し左折するバイクと直進する自動車との事故

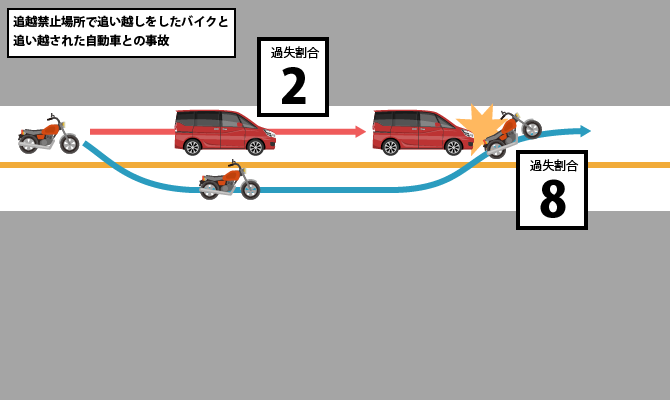

- 追越禁止場所で追い越しをしたバイクと追い越された自動車との事故

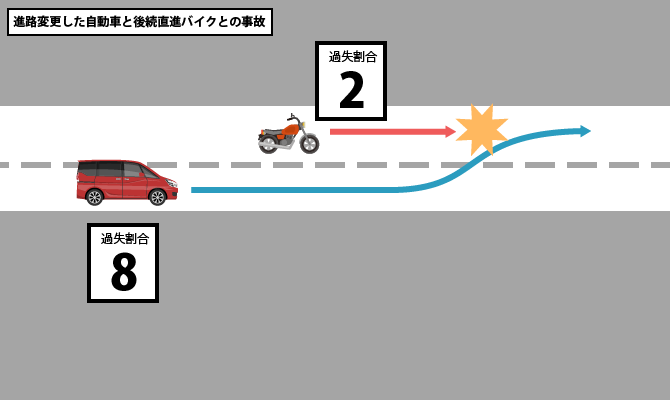

- 進路変更した自動車と後続直進バイクとの事故

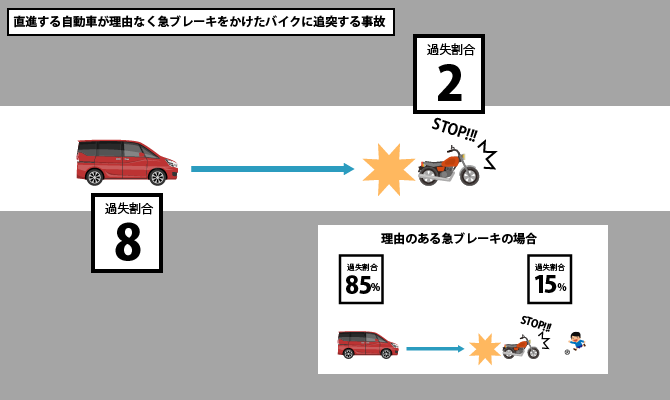

- 直進する自動車が理由なく急ブレーキをかけたバイクに追突する事故

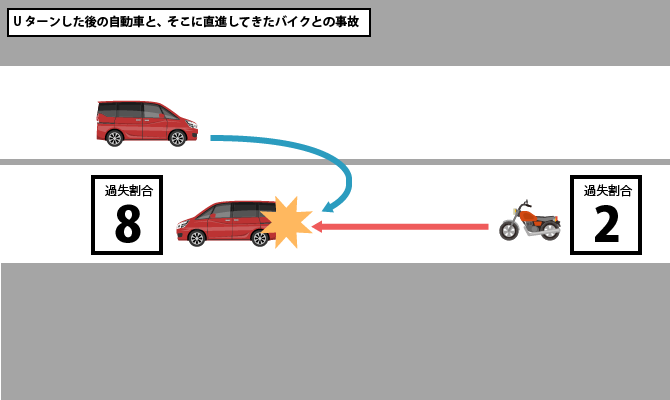

- Uターンした後の自動車と、そこに直進してきたバイクとの事故

信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合の、狭路自動車と広路バイクとの事故(両車の速度は同程度)

この場合、狭路自動車の過失割合が8割、広路バイクの過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方に一時停止の規制がある場合、単車規制あり・四輪車規制なしの場合の事故(単車減速せず四輪車減速)

この場合、単車規制あり(減速せず)の場合の過失割合が8割、四輪車規制なし(減速)の過失割合が2割です。

直進するバイクが赤信号で進入、右折する自動車が青信号で進入し赤信号で右折した場合の事故

この場合、赤信号で交差点に進入した直進バイクの過失割合が8割、青信号で進入し赤信号で右折した右折自動車の過失割合が2割です。

直進する自動車が赤信号で進入、右折するバイクが黄信号で進入し赤信号で右折した場合の事故

この場合、赤信号で交差点に進入した直進バイクの過失割合が8割、黄信号で進入し赤信号で右折した右折自動車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点での、右折する自動車(右方)と直進するバイクの事故

この場合、右折する自動車(右方)の過失割合が8割、直進バイクの過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方が優先道路である場合、非優先道路を直進する自動車と、優先道路から非優先道路に右折するバイクの事故

この場合、非優先道路を直進する自動車の過失割合が8割、優先道路から非優先道路に右折するバイクの過失割合が2割です。

信号機のない交差点で、先行して左折している自動車と直進するバイクとの事故

この場合、先行して左折している自動車の過失割合が8割、直進バイクの過失割合が2割です。

このケースは、交差点の手前30mの地点で、バイクに先行している自動車が左折のウインカーで合図を出して左折を開始した場合を想定しています。

信号機のない交差点での、追い越し左折するバイクと直進する自動車との事故

この場合、追い越し左折するバイクの過失割合が8割、直進自動車の過失割合が2割です。

このケースは、交差点の手前30m以内の地点で、バイクが直進自動車をその右側から追い越し、または追い抜いたうえで左折した場合、あるいはバイクが直進自動車の右側をほぼ並走中(バイクが若干頭を出している場合も含む)に左折した場合を想定しています。

追越禁止場所で追い越しをしたバイクと追い越された自動車との事故

この場合、追越禁止場所で追い越しをしたバイクの過失割合が8割、追い越された自動車の過失割合が2割です。

進路変更した自動車と後続直進バイクとの事故

この場合、進路変更した自動車の過失割合が8割、後続直進バイクの過失割合が2割です。

このケースは、あらかじめ前方にいた自動車が進路変更する場合を想定しています。また、進路変更した自動車が適法に進路変更のウインカーで合図をしたこと、後続直進バイクに軽度の前方不注視があることを前提としています。

直進する自動車が理由なく急ブレーキをかけたバイクに追突する事故

この場合、直進する自動車の過失割合が8割、理由なく急ブレーキをかけたバイクの過失割合が2割です。

なおバイクが人の飛び出しなど運転上の危険を避けるために急ブレーキをかけた場合は直進自動車85%、バイク15%となります。

いずれも、前方で急ブレーキがかかった時に追突を避けられる車間距離を取らなかった自動車に対して、重い責任を問う過失割合設定となっています。

Uターンした後の自動車と、そこに直進してきたバイクとの事故

この場合、Uターンした後の自動車(転回終了車)の過失割合が8割、そこに直進してきたバイクの過失割合が2割です。

このケースは、Uターンした後の自動車が、直進バイクの進路に進入する(中央線を越える)時点において、バイクの正常な交通を妨害するおそれがあった場合を想定しています。

自動車(四輪車)・バイク(単車)と自転車との8対2事故

以下では、自動車(四輪車)・バイク(単車)と自転車との8対2事故をご紹介します。

なお、自転車には、

- 免許が不要で、交通法規に無知な児童等も運転する

- 速度は通常、自動車やバイクの速度と歩行者の速度との中間になる

などの特色があり、これらを踏まえ過失割合が低く定められています。

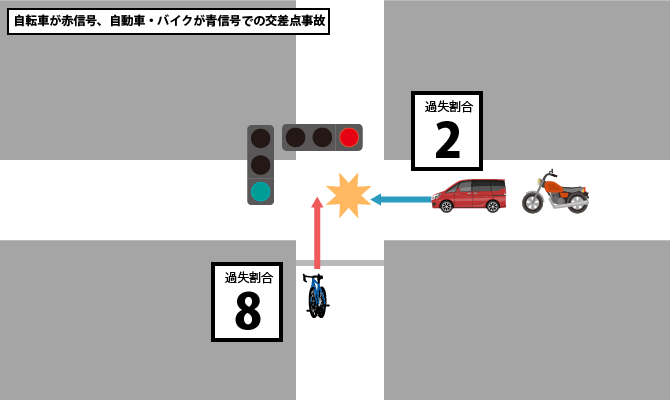

- 自転車が赤信号、自動車・バイクが青信号での交差点事故

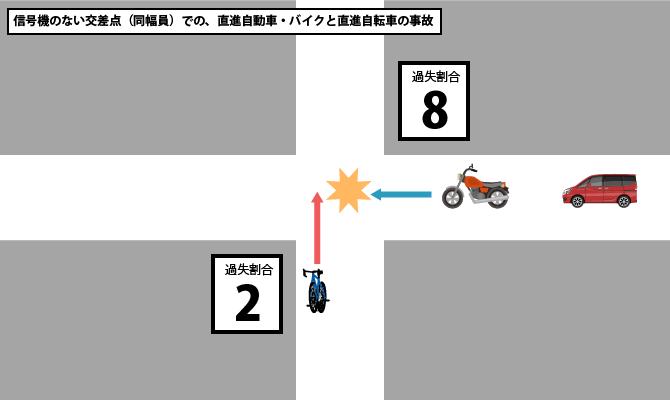

- 信号機のない交差点(同幅員)での、直進自動車・バイクと直進自転車の事故

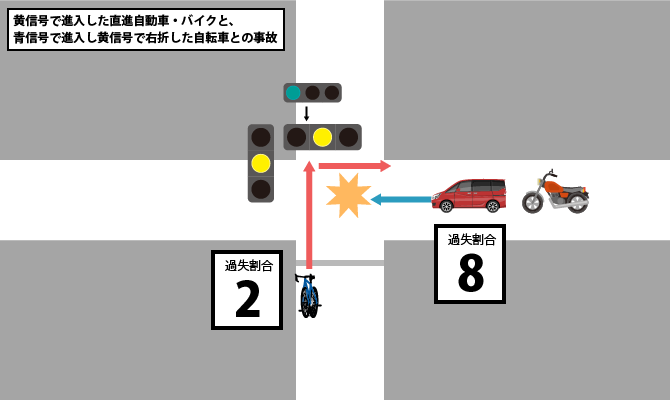

- 黄信号で進入した直進自動車・バイクと、青信号で進入し黄信号で右折した自転車との事故

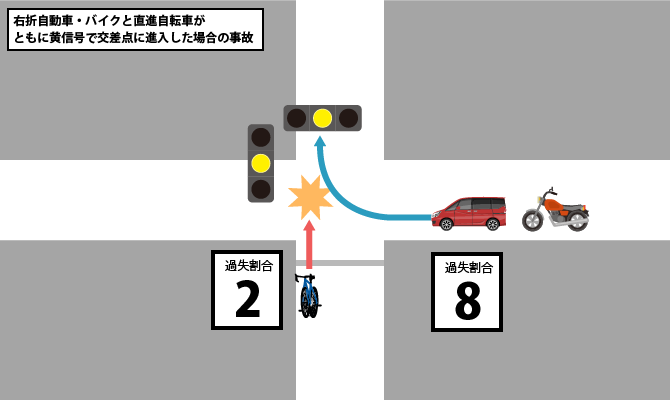

- 右折自動車・バイクと直進自転車がともに黄信号で交差点に進入した場合の事故

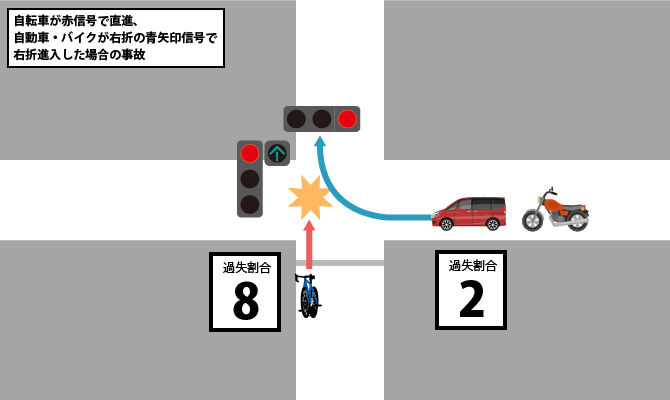

- 自転車が赤信号で直進、自動車・バイクが右折の青矢印信号で右折進入した場合の事故

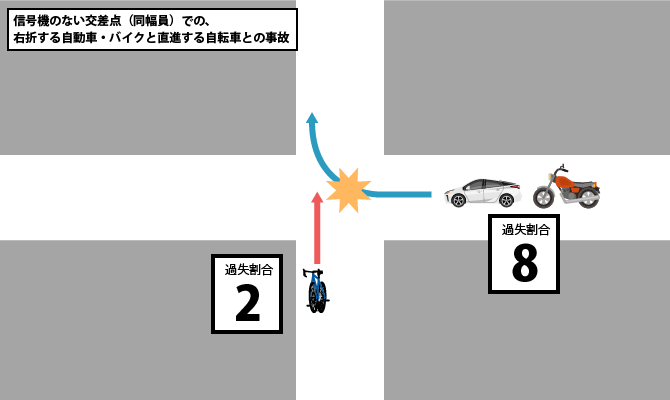

- 信号機のない交差点(同幅員)での、右折する自動車・バイクと直進する自転車との事故

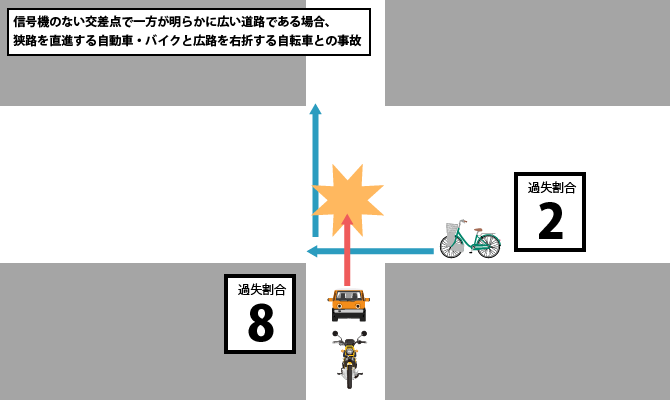

- 信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合、狭路を直進する自動車・バイクと広路を右折する自転車との事故

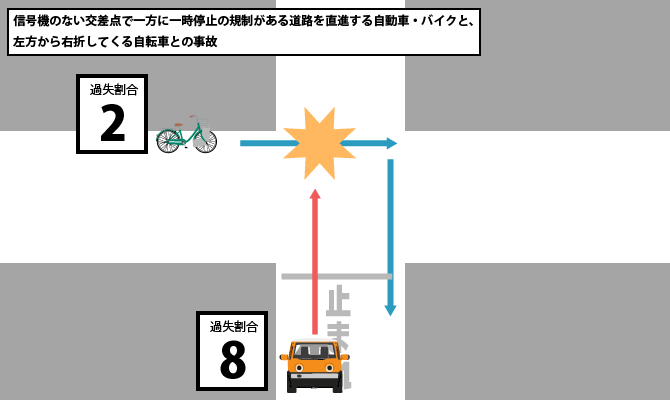

- 信号機のない交差点で一方に一時停止の規制がある道路を直進する自動車・バイクと、左方から右折してくる自転車との事故

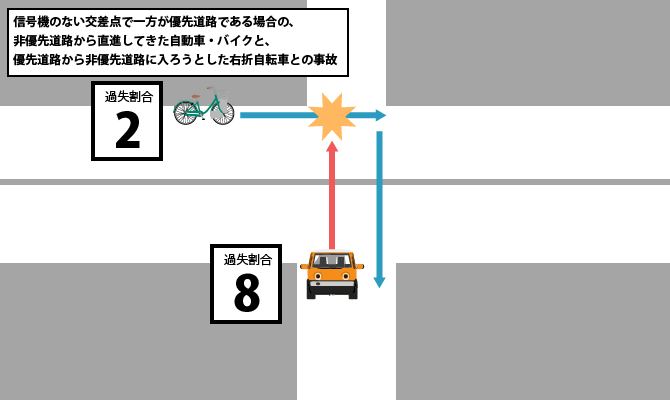

- 信号機のない交差点で一方が優先道路である場合の、非優先道路から直進してきた自動車・バイクと、優先道路から非優先道路に入ろうとした右折自転車との事故

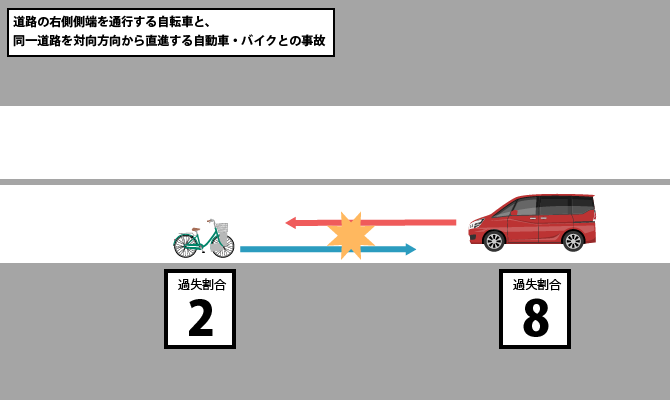

- 道路の右側側端を通行する自転車と、同一道路を対向方向から直進する自動車・バイクとの事故

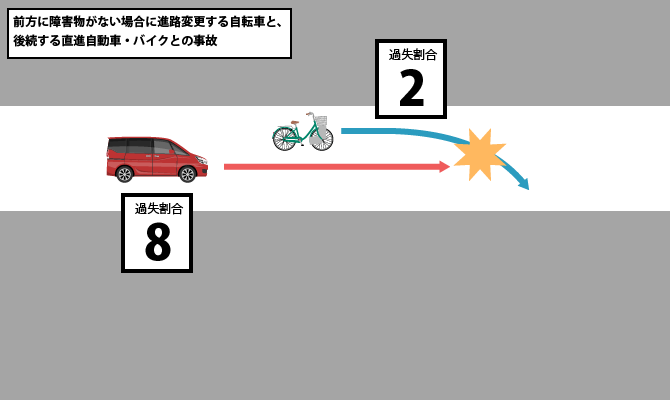

- 前方に障害物がない場合に進路変更する自転車と、後続する直進自動車・バイクとの事故

自転車が赤信号、自動車・バイクが青信号での交差点事故

この場合、赤信号で交差点に進入した自転車の過失割合が8割、青信号で交差点に進入した自動車・バイクの過失割合が2割です。

信号機のない交差点(同幅員)での、直進自動車・バイクと直進自転車の事故

この場合、直進自動車・バイクの過失割合が8割、直進自転車の過失割合が2割です。

黄信号で進入した直進自動車・バイクと、青信号で進入し黄信号で右折した自転車との事故

この場合、黄信号で交差点に進入した直進自動車・バイクの過失割合が8割、青信号で進入し黄信号で右折した自転車の過失割合が2割です。

右折自動車・バイクと直進自転車がともに黄信号で交差点に進入した場合の事故

この場合、黄信号で交差点に進入した右折自動車・バイクの過失割合が8割、黄信号で進入した自転車の過失割合が2割です。

自転車が赤信号で直進、自動車・バイクが右折の青矢印信号で右折進入した場合の事故

この場合、赤信号で交差点に進入した直進自転車の過失割合が8割、右折の青矢印信号で進入した右折自動車・バイクの過失割合が2割です。

信号機のない交差点(同幅員)での、右折する自動車・バイクと直進する自転車との事故

この場合、右折自動車・バイクの過失割合が8割、直進自転車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方が明らかに広い道路である場合、狭路を直進する自動車・バイクと広路を右折する自転車との事故

この場合、狭路を直進する自動車・バイクの過失割合が8割、広路を右折する自転車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方に一時停止の規制がある道路を直進する自動車・バイクと、左方から右折してくる自転車との事故

この場合、一時停止規制がある道路を直進する自動車・バイクの過失割合が8割、左方から右折してくる自転車の過失割合が2割です。

信号機のない交差点で一方が優先道路である場合の、非優先道路から直進してきた自動車・バイクと、優先道路から非優先道路に入ろうとした右折自転車との事故

この場合、非優先道路から直進してきた自動車・バイクの過失割合が8割、右折自転車の過失割合が2割です。

道路の右側側端を通行する自転車と、同一道路を対向方向から直進する自動車・バイクとの事故

これは、自転車と同一道路を対向方向から直進する自動車・バイクと、道路の右側側端を通行する自転車の事故です。

この場合、自転車と同一道路を対向方向から直進する自動車・バイクの過失割合が8割、道路の右側側端を通行する自転車の過失割合が2割です。

自転車は左側通行が原則であり、自転車の逆走という形にも該当するケースですが、道路状況によって自転車が右側を走行するケースは少なくないこと、および交通強者である車側が徐行・停止することで未然に衝突を回避できるという考えから、自転車側の交通規則違反があっても自動車の責任を重く見る判断となっています。

前方に障害物がない場合に進路変更する自転車と、後続する直進自動車・バイクとの事故

これは、自転車に後続する直進自動車・バイクと、自動車・バイクの前を走行し進路変更する自転車の事故です。ただし、自転車の前方には障害物はない状況を想定しています。

この場合、自転車に後続する直進自動車・バイクの過失割合が8割、自動車・バイクの前を走行し進路変更する自転車の過失割合が2割です。

このケースも、後続車の運転や進路を影響を与える進路変更は道路交通法上認められておらず、自転車の運転に不備がある状況ですが、交通強者である自動車の方が前方を行く自転車との衝突を避ける義務があるという考えから、後続となる自動車の責任を重く見る判断となります。

高速道路上の8対2事故

高速道路上の事故は、一般道路とは別に過失割合を定めています。以下では、高速道路上の8対2事故をご紹介します。

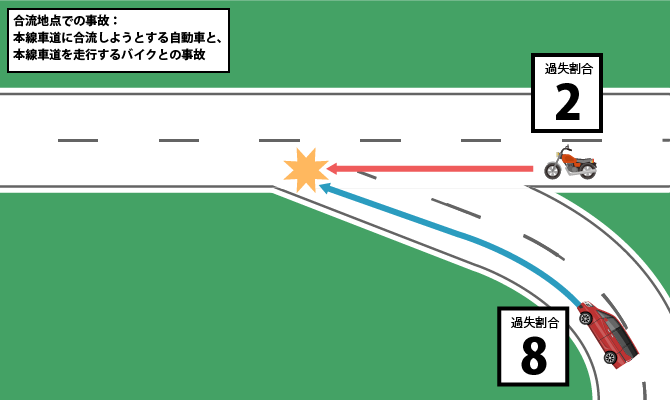

- 合流地点での事故:本線車道に合流しようとする自動車と、本線車道を走行するバイクとの事故

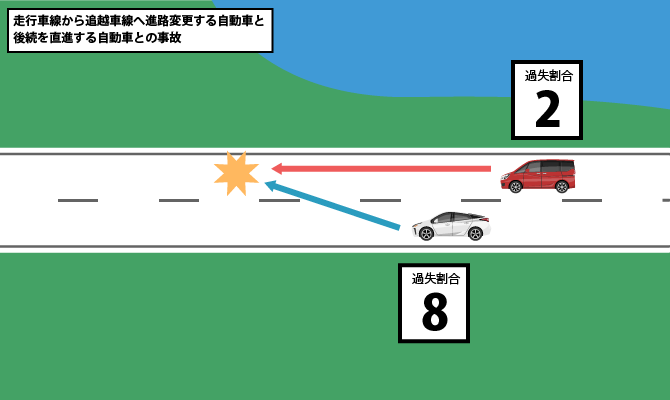

- 走行車線から追越車線へ進路変更する自動車と後続を直進する自動車との事故

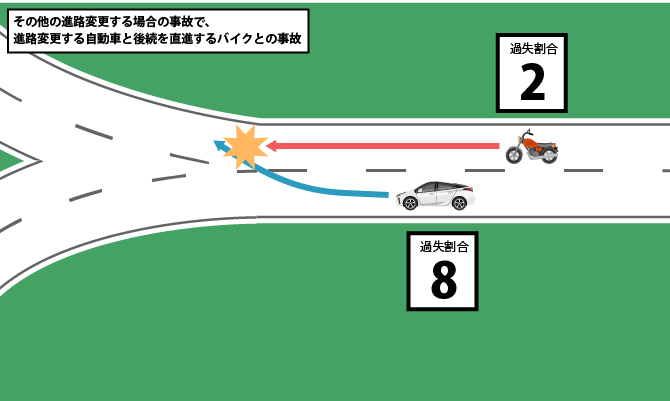

- その他の進路変更する場合の事故で、進路変更する自動車と後続を直進するバイクとの事故

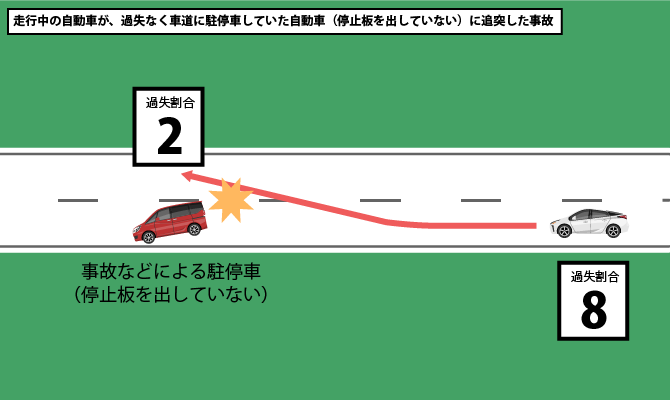

- 走行中の自動車が、過失なく車道に駐停車していた自動車(停止板を出していない)に追突した事故

合流地点での事故:本線車道に合流しようとする自動車と、本線車道を走行するバイクとの事故

この場合、本線車道に合流しようとする自動車の過失割合が8割、本線車道を走行するバイクの過失割合が2割です。

走行車線から追越車線へ進路変更する自動車と後続を直進する自動車との事故

この場合、走行車線から追越車線へ進路変更する自動車の過失割合が8割、後続を直進する自動車の過失割合が2割です。

その他の進路変更する場合の事故で、進路変更する自動車と後続を直進するバイクとの事故

この場合、進路変更する自動車の過失割合が8割、後続を直進するバイクの過失割合が2割です。

走行中の自動車が、過失なく車道に駐停車していた自動車(停止板を出していない)に追突した事故

この場合、走行中の自動車の過失割合が8割、過失なく車道に駐停車していた自動車(停止板を出していない)の過失割合が2割です。

このケースは、追突された車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後、退避可能であったのに退避しなかったか、または退避不能でも、停止表示器材(三角表示板や停止表示灯)を設置することは可能であったのにこれを怠った場合を想定しています。

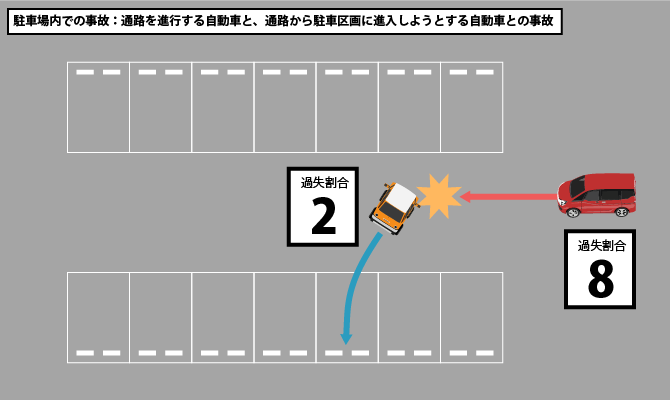

駐車場内の8対2事故

最後に、駐車場内の8対2事故をご紹介します。

通路を進行する自動車と、通路から駐車区画に進入しようとする自動車との事故

この場合、通路を進行する自動車の過失割合が8割、通路から駐車区画にバックで進入しようとする自動車の過失割合が2割です。

交通事故の過失割合8対2に納得行かない場合の対処法

保険会社から過失割合8対2と言われた場合、納得できなければ以下の対処を検討しましょう。

保険会社が主張する事故類型が適切か確認する

保険会社は、『別冊判タ』も参考に、過去に起こった事故の内容・類型と照らし合わせて、今回に近い類型の事故事例をもとに過失割合を提示します。

ただし、保険会社が参考にした事故類型が実際に起きた事故とディティールの部分で異なっているケースは少なくありません。

『別冊判タ』は、交通事故の過失割合を判断するうえでの参考文献として利用されている本ですが、一般の方でも、通常書店での取り寄せやオンライン書店などで購入できます。

被害者も『別冊判タ』を入手すれば、保険会社が主張する事故類型が適切か確認できます。実際の事故とのズレが確認できた場合、示談交渉の場で主張することもできるでしょう。

こちらも読まれています交通事故損害賠償や過失割合の参考となる本「別冊判例タイムズ」「赤い本」「青本」とは? 交通事故の損害賠償に参考となる本として有名な「別冊判例タイムズ」「青本」「赤い本」の3冊は弁護士など専門家向けの書籍だが...この記事を読む

過失割合の修正要素の考慮が適切か確認する

保険会社の主張する事故類型が適切でも、実際の事故時の状況と照らした時に、修正要素が考慮されていないケースもあります。保険会社の説明でカバーされていない修正要素があれば、主張できる過失割合は変わってくる可能性があります。

修正要素による過失割合の影響は『別冊判タ』などで確認が行えますが、判断が正しいか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

過去の裁判例を確認する

インターネットの判例検索データベースなどを使えば、過去の裁判例も確認できます。

裁判所の公式サイトでは無料で判例検索できますが、載っている事件はごく一部です。一方、民間企業の提供する以下の有料の判例検索データベースには、事件が豊富に載っています。

- LEX/DBインターネット(株式会社TKC)

- Westlaw Japan(トムソン・ロイター株式会社)

- 判例秘書(株式会社LIC)

- D1-Law.com(第一法規株式会社)

これらは、主に弁護士などの実務家向けの有料サービスなので費用は高額ですが、一般の大型図書館や大学図書館などでも無料で利用できるケースもあります。

ADR機関を利用する

ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決手続き」を指し、所定の機関によって裁判外であっせん、調停、仲裁といった手続きを行います。

交通事故事件でよく利用されるADR機関には

- 交通事故紛争処理センター(通称「紛セン」)

- 日弁連交通事故相談センター

- そんぽADRセンター

- 自賠責保険・共済紛争処理機構

があります。

当事者だけでは交渉が進まない場合でも、機関の担当者がサポートすることで双方が譲歩し合い、問題が解決しやすくなります。

裁判所に調停を申し立てる

裁判所に調停を申し立て、調停委員に和解の仲介をしてもらう方法もあります。

調停委員は当事者双方の主張を別個に聞いて妥協点を探ってくれるため、感情的にならずスムーズに和解することが期待できます。

訴訟を提起する

当事者同士では損害賠償の合意ができなさそうな場合には、裁判所に訴訟を提起することも検討しましょう。

訴訟では、当事者の合意は必要とせず、裁判官が「判決」を出して紛争を解決します。訴訟の提起には、特にしっかりとした法的知識が必要ですので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

過失割合8対0が認められるケースも(片側賠償)

片側賠償とは、当事者双方に過失がある場合に、片方のみが損害賠償を行うことをいいます。通常、過失割合は当事者双方の合計で10割になるところ、片側賠償では8対0、7対0などと、合計が10割にならない割合で合意し、片方だけが損害賠償金を支払います。

過失割合が8対2の場合、被害者は加害者に2割の損害賠償をする必要がありますが、8対0の片側賠償にすることで、被害者はその2割の賠償をせずに済むようになり、持ち出しがなくなります。ただし、加害者に損害賠償請求権を放棄してもらう必要があるため、加害者の合意がなければ選択できません。

片側賠償は、

- 示談交渉で争いがあり、被害者側が過失割合の設定に納得いかない場合

- 加害者側の被害額が大きく被害者の支払う損害賠償額が過大になりすぎる場合

の落とし所として採用されるケースがあります。

加害者側としても、調停・裁判等で過失割合が不利に変更されるリスクが高い場合や事故問題の解決を急ぎたい場合などに次善の判断として、損害賠償請求権を放棄し、被害者との示談合意をまとめることができます。

8対2の過失割合そのままでの損害賠償に不都合が生じる場合に取り得るひとつの方法として、覚えておくとよいでしょう。

過失割合8対2の交通事故に関する注意点

過失割合8対2の交通事故では、次の点に注意しましょう。

保険会社から提示された過失割合8対2は公平とは限らない

保険会社から提示された8対2の過失割合は、必ずしも公平を期した設定とは限りません。

意図的であるかどうかは別として、実際に起きた事故と異なる事故類型を論拠に誤った過失割合を設定してしまう場合はあり得ます。

また、保険会社もひとつの営利企業である以上、なるべくなら損害賠償金の支払いは抑えたいもの。

企業判断あるいは担当者の思惑として、あえて実際と異なる事故類型を採用する、修正要素の適用を無視するケースも起きないとは言えません。

人身事故で8対2の過失割合は免許の点数にも影響する?

過失割合が8対2のように、被害者側の過失が比較的軽微である場合でも、人身事故を起こせば免許の点数が加算される可能性はあり得ます。

2割であれ被害者側にも負う責任がある以上、その責任相応の行政処分を受けるおそれはゼロではありません。

人身事故を起こした場合、行政処分として「基礎点数」と「付加点数」が加算されます。

基礎点数と付加点数は最低でもそれぞれ2点ずつ加算され、付加点数は、相手の負傷の程度や過失割合の大きさに応じて増減し、最大で20点まで加算される可能性があります。

なお、人身損害のない物損事故の場合は、他の道路交通法違反にあたる行為がない限り、基本的には免許点数は加算されません。これは、人的被害のない事故は、行政処分上は無事故として判断されるためです。

過失割合8対2の事故で廃車になった場合、買い替え費用は請求できる?

過失割合8対2の事故で廃車になった場合、車両時価額以外に、「買替諸費用」を請求できます。買替諸費用とは、新たに車両を購入し、実際に使用できる状態にするまでにかかる各種の費用を指します。買替諸費用は保険会社がみずから提示してくることは少ないため、被害者から積極的に請求しましょう。

まとめ

交通事故の過失割合が8対2だと保険会社から主張されても、変更できるケースは少なくありません。

過失割合次第で損害賠償金が大きく増減する可能性があるため、8対2に納得できない場合には、「事故類型は適切か?」「修正要素は考慮されているか?」などを確認することが大切です。

しかし、交通事故の過失割合の解釈や交渉には、専門的な知識や経験を要します。少しでも不安があるならば、保険会社に都合良く誘導されるまえに、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

また、交通事故には過失割合のほかにも、慰謝料や逸失利益の相場など様々な問題がありますが、弁護士はこれらの問題にも通じており、相談すれば包括的なアドバイスをくれます。一人で悩まず、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい