非接触事故とは?具体例と過失割合、示談交渉・立ち去りに遭った場合の対処法

非接触事故とは、移動中の車同士や車と歩行者・自転車などが直接ぶつかることなく発生した交通事故を指します。

相手の車や歩行者の危険な行動を避けようと急ハンドルや急ブレーキをかけた結果、転倒や衝突が起きるパターンが典型例で、接触がないことから加害者側に事故の認識がなく、示談交渉や過失割合の判断が難航するケースも多いと言われます。

本記事では、非接触事故とはどういうものか、その具体例と非接触事故に遭った場合や加害者が立ち去ってしまった場合の適切な対応方法、示談交渉のポイントなどを詳しく解説します。

目次[非表示]

非接触事故とは

非接触事故とは、車両同士や車両と歩行者・自転車などが直接に接触することなく発生する交通事故のことです。

一般的には、走行中の車両が、同じ道路上にいる他の車両や歩行者を避けようと急な回避行動を取った結果、転倒や衝突、衝撃による被害などを受ける単独事故が該当します。

このように直接の接触や衝突がない事故でも、回避行動を取らせた相手方の行動に過失が認められる場合、損害賠償請求が可能となります。

非接触事故の具体例

- 信号無視で交差点を直進してきた自動車との衝突を避けるためハンドルを切り、ガードレールにぶつかった。

- 交差点で右折してきた車両を、直進していたバイクが回避しようとしてバランスを崩して転倒した。

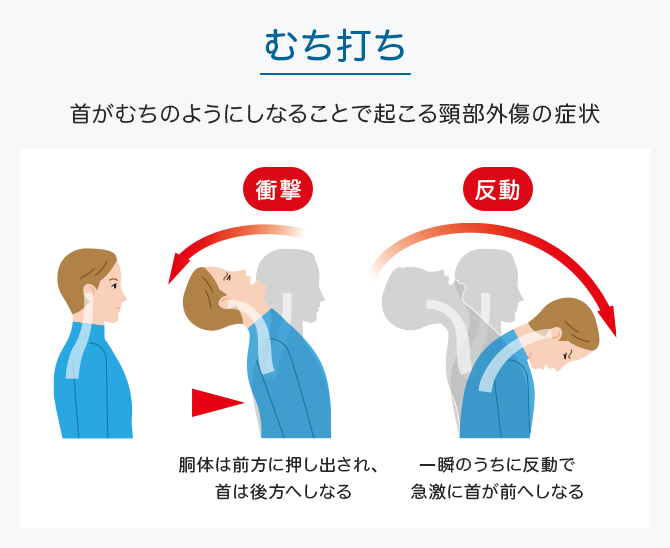

- 見通しの悪い十字路で自動車が急に飛び出してきたため、急ブレーキをかけた衝撃で首を痛めむちうち症になった。

- 自転車が車道を走行中、後方から追い越してきた車が急に左折し、自転車が衝突を避けるために転倒した。

非接触事故への罰則

非接触事故であっても、加害者の過失が認められる場合、通常の接触・衝突事故等に準じた罰則が課されます。

非接触事故により相手を負傷・死傷させた場合

たとえば、非接触事故を起こし、相手が負傷した場合は過失運転致死傷罪が成立します。

- 過失運転致死傷:7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

非接触事故を起こした後、すぐにその場を立ち去った場合

また、非接触事故を起こした後、警察への報告や怪我人の救護を行わず、その場を立ち去った場合、ひき逃げの扱いとなり、救護義務違反・報告義務違反なども合わせて成立します。

- 救護義務違反:10年以下の懲役または100万円以下の罰金

- 報告義務違反:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

非接触事故に遭った場合の対応の流れ

非接触事故に遭った場合の事故対応について確認していきましょう。

基本的に非接触事故の場合でも、事故対応の流れは基本的に通常の交通事故とほぼ同様です。

警察への通報

事故が発生した場合、たとえ非接触であっても、警察への通報・事故発生の届出は必要です。

道路交通法七十二条は「交通事故があったときは」負傷者の救護・道路の危険を防止する措置・警察への連絡を義務づけています。この履行義務の発生条件は「交通事故があったとき」であり、車両同士の接触の有無は含まれていません。そのため、非接触事故も接触事故の場合も同じで、運転者が取るべき対応は変わらないのです。

警察に連絡すると、交通事故証明書が発行されます。交通事故証明書は、後の保険金請求や損害賠償請求の際に必要となる書類です。

警察への通報を怠ると、怪我の治療費や慰謝料を受け取ることができなくなります。軽微だからと侮らず、非接触事故にあった場合は必ず警察への通報を行うようにしてください。

相手方に交通事故の認識がなくても現場にいてもらう

相手方に事故の認識がない場合でも、その場を立ち去らず、警察の到着を待つよう依頼しましょう。

警察による現場検証では、事故に遭った当事者(被害者・加害者)双方からの聞き取り・状況確認を行います。

万一、相手が応じず立ち去ろうとした場合、その行為は事故発生時の報告義務違反にあたる旨を伝えた上で、警察が来るまで待つよう頼んでください。

証拠の確保

警察に連絡した後は、非接触事故が起きた現場の状況について記録に残すため、証拠を確保する必要があります。

事故現場の写真撮影、目撃者の連絡先入手、ドライブレコーダー映像の確保など、事故状況を客観的に示す証拠を集めることが重要です。

これらの証拠は、相手方の過失を立証する際に有効となります。

相手方(加害者・被害者)の情報の確認

証拠の確保と並行して、非接触事故を起こした際の相手方の氏名、連絡先、車両ナンバー、加入保険会社の連絡先などを必ず確認しておきましょう。

事故発生後は示談交渉や治療費・損害賠償請求などのため、加害者側と被害者側、双方で連絡を取り合うことになります。以後のスムーズなやりとりのため、現場で少なくとも最低限の連絡先は交換しておきましょう。

相手方がもしその場での示談を申し出てきたとしても、絶対に応じてはいけません。

もしその場で示談に応じてしまうと、後になって事故の被害や怪我の影響が大きかったことがわかっても、示談済みと対応してもらえず、治療費や慰謝料等の損害賠償請求ができなくなるおそれがあります。

保険会社への連絡

自分が加入している保険会社に連絡し、非接触事故の発生と経緯を報告、今後の手続きについて指示を仰ぎます。

非接触事故でも、自分に1割でも過失があれば、相手方との示談交渉含め交通事故対応全体を代理で対応してもらうことが可能です。

一方、相手の過失が10割で、自分には過失がない場合、法律上、保険会社は事故対応を代行できなくなります。その場合も自動車保険の加入時に弁護士費用特約に加入していれば、その特約を利用して費用負担なしで弁護士に対応を依頼することができます。

病院の診断を受ける

もし目立った外傷がない場合でも、非接触事故により衝突・転倒など被害を受けた場合は、必ず医療機関で診察を受けるようにしてください。

傷や痛みがないからと受診しないでおくと、後日、痛みやしびれといった症状が現れる場合もあります。身体的な被害の大きさ・影響を正しく確認しておくためにも、非接触事故に遭った後なるべく早めに受診しましょう。

病院の診断を受けることで、医師に診断書を発行してもらえます。医師が作成する診断書は、自身の被害の証明書類として、加害者側との示談交渉や損害賠償請求で必要になる他、非接触事故による怪我をもとに後遺症が遺った場合に後遺障害等級認定の申請でも非常に重要な書類となります。

正しい治療と補償、双方の面で必要となることから、非接触事故の被害を決して軽く見積もって放置せず、速やかに病院へ行くようにしてください。

示談交渉

怪我の治療が終了したら、それまでに収集した証拠や診断書、事故によりかかった治療・通院費用などの請求書をもとに、相手方やその保険会社と損害賠償に関する示談交渉を行います。(後遺症が遺ったまま症状固定となった場合は、後遺障害等級認定を申請し認定結果が出た後)

示談交渉で双方が合意すれば、損害賠償金の請求~支払いが行われます。

一方、非接触事故は加害者側の事故を起こした自覚が薄く、事故の因果関係や過失割合が交渉の争点になりがちです。「そもそも事故の責任が本当にあるのか?被害者の回避行動は適切だったのか」といったレベルから交渉となり、話し合いが難航するケースも少なくありません。

示談交渉を重ねても合意に至らない場合は、裁判やADRなどの手続きで因果関係や過失割合を判断してもらいます。

非接触事故の対処法

非接触事故に遭った場合に注意しておくべき対処法を確認していきます。

軽微なトラブルでも警察・保険会社には必ず連絡する

車同士の衝突がない非接触事故は、たとえば車体に軽い凹みができた程度、ごく軽い被害のみで済むケースもあります。

それでも、たとえ些細な事故だったとしても、警察や保険会社への連絡は怠らないことが重要です。

事故発生時、警察への連絡は道路交通法の定めた運転者の義務であり、連絡を怠る事自体が違法な対応と言えます。

保険会社への事故連絡を怠れば、自損箇所の補償はもちろん、ガードレール等を破損した場合の物損補償を受けることもできません。

事故に遭った際の一連の対応として正しく連絡しておくことで、後々のトラブルを防止し、事故被害に合った適切な対応を取ることができます。

示談交渉は因果関係・過失割合の争いになりがち

非接触事故の損害賠償で重要になるのが、事故被害と非接触事故の間の因果関係の証明です。

たとえば片方の車は無傷で、その車の接近を避けた車がガードレールに衝突といった非接触事故の場合、何も証明する証拠がなければ、加害者側から「運転ミスで発生した自損事故」を主張される可能性もゼロではありません。

被害者は、自分の受けた被害が、加害者の行なった危険行為によって生じたものであることを証明する必要があります。

こうした因果関係の立証には、たとえばドライブレコーダーの録画や、確保できれば目撃者の証言も有効です。

ただし、実際に証拠資料を揃えて因果関係を明らかにし、非接触事故の過失を主張して認めてもらうのは決して簡単ではありません。

一般の方からすればタフな交渉になる可能性が高く、特に被害が大きい場合はその対応を弁護士に依頼する方が現実的かもしれません。

保険会社が正しい過失割合を設定するとは限らない

加害者側の保険会社が被害者と交渉を行う際、保険会社は減速として事故の実態に即した補償・賠償を進めます。とはいえ、保険会社も営利企業である以上、できれば被害者への補償・損害賠償金の支払いはなるべく抑えたいもの。

そのため、保険会社は、契約者である加害者の意見を元に事故状況を把握し、被害者から見ると不利な過失割合を設定、提案してくる場合があるのです。

保険会社は、必ずしも被害者の被害に合った適正な過失割合を設定してくれるとは限りません。被害者はそのことを理解した上で、事故発生時の状況を証明できる証拠を自ら確保し、発生した被害に相応の適正な過失割合を主張することが重要となります。

損害が大きいなら弁護士への相談がおすすめ

非接触事故で大きな損害を被った場合や過失割合を巡り加害者側と争いがある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。弁護士は交通事故に関する法的な知識と問題解決の経験を活かし、被害者が適正な損害賠償金を受け取る権利を守ります。弁護士に示談交渉や手続き代行を依頼することで、自分で示談交渉をする場合よりスムーズで、条件の良い形で交通事故問題を解決することができます。

弁護士特約を使うのも有効

自動車保険への加入時に弁護士費用特約も付帯していた場合、この特約を利用することで、依頼費用の自己負担なく弁護士のサポートを受けられます。

特に10:0と自分が無過失の場合、9:1や8:2など過失割合の差が大きい場合には弁護士費用特約の利用は有効です。あらためて保険内容を確認し、積極的に活用することをおすすめします。

こちらも読まれています交通事故の弁護士費用の相場はどのくらい?弁護士特約が費用を抑えるカギ 交通事故に係る問題で弁護士を依頼する時の費用相場は、自由化後に崩れてしまった。複数の弁護士に金額を詳細まで確認して、依頼...この記事を読む

非接触事故の過失割合

非接触事故における過失割合は、基本的には通常の接触事故と同じく、事故が起きた際の状況・事故態様によって決まってきます。

信号のある交差点における直進車同士の交通事故

| 直進車A | 直進車B | 過失割合(直進車A:直進車B) |

|---|---|---|

| ●赤信号の車 | ●青信号の車 | 100:0 |

| ●黄信号の車 | ●赤信号の車 | 20:80 |

| ●赤信号の車 | ●赤信号の車 | 50:50 |

信号のある交差点における右折車と直進車による交通事故

| 右折車C | 直進車D | 過失割合(右折車C:直進車D) |

|---|---|---|

| ●青信号の右折車 | ●青信号の車 | 80:20 |

| ●⇒●青信号で進入~黄信号で進行した右折車 | ●黄信号の車 | 30:70 |

| ●黄信号の右折車 | ●黄信号の車 | 60:40 |

| ●赤信号の右折車 | ●赤信号の車 | 50:50 |

| ●⇒●青信号で進入~赤信号で進行した右折車 | ●赤信号の車 | 10:90 |

| ●⇒●黄信号で進入~赤信号で進行した右折車 | ●赤信号の車 | 30:70 |

| ●→赤信号(右折青矢印信号あり)の右折車 | ●赤信号の車 | 0:100 |

上記のように、非接触事故が起きた際のシチュエーションによってベースとなる過失割合は決定します。

その上で、事故発生時の運転状況による修正要素をふまえ、過失割合は調整されます。

こちらも読まれています右直事故の過失割合はどうなる?自動車・バイクの場合と修正要素、片方だけの責任になるケース 交差点での右折車と直進車による事故、右直事故は、信号の色や右折のしかたなど事故状況により過失割合が変わります。また、修正...この記事を読む

被害者の回避可能性が過失割合に大きく影響

非接触事故の示談交渉では被害者の回避可能性、つまり被害者の運転次第で事故を回避できたかどうかが特に争点となります。

被害者が「適切に注意を払って運転していれば急ブレーキやハンドルを切らずに済んだ。そうすれば転倒・衝突などの事故被害は発生しなかった」と判断された場合、保険会社は被害者の運転を事故原因の一部とみなし、被害者の過失割合を高めに設定する場合があります。特に加害者側に一切被害がない事故だと、加害者が「自分には責任はない」と主張するケースも少なくありません。

非接触事故の被害者は事故発生時のドライブレコーダー動画や現場を撮影した写真や動画など証拠を準備し、事故の責任が相手にあること、自分では回避しようがなかったことを客観的に証明していく必要があります。

非接触事故で請求可能な損害賠償項目

非接触事故の被害に遭った場合、以下の損害賠償項目を請求することが可能です。

なお、これらの項目は非接触事故であれば必ず請求できるわけではありません。実際の事故被害として発生した項目のみを請求できます。

治療費・入通院費

事故による負傷の治療・入院にかかる費用。入通院にかかった交通費等も請求可能。

休業損害

事故により仕事を休まざるを得なかった場合の収入減少分。

逸失利益

将来受け取れるはずだったが、事故の影響で得られなくなった収益の減少分。

入通院慰謝料

事故による負傷のため入通院を強いられた精神的苦痛に対する補償。

後遺障害慰謝料

事故による負傷から心身に後遺症が遺ったことへの精神的苦痛に対する補償。

自動車等の修理費用

車両やその他の物的損害の修理費。

自動車の評価損

事故による破損により自動車の評価額が損なわれた場合の補償。

非接触事故で立ち去りされた場合に取るべき対応

非接触事故が発生した際、加害者がその場を立ち去ってしまう場合があります。非接触事故を起こした加害者の立ち去り行為はひき逃げまたは当て逃げにあたりますが、加害者側が事故の発生に気づかずそのまま行ってしまうケースや、自損もなく事故と関わりたくないと逃げてしまうケースは少なくありません。

加害者探しにつながる証拠の確保

加害者に立ち去られて最も困るのは被害者です。被害者が立ち去った相手方(自動車や自転車、歩行者など)を自力で見つけ出すのは現実的に難しく、警察に依頼して加害者を探してもらうことになります。

そのため、立ち去ろうとする相手を止められなかった場合、特定につながる材料を確保しておく必要があります。

相手の車のナンバーを控える

非接触事故を起こした相手が自動車だった場合、加害者の車のナンバーがわかれば車両情報を照会することで立ち去った加害者(厳密には加害者が乗っていた車の所有者)を特定できます。

相手が立ち去る前に、スマートフォンやカメラで相手の車のナンバープレートを含めた写真を取っておけるとベストです。難しい場合は目視で車のナンバーおよび車種・車の色を覚え、速やかにメモするようにしましょう。

相手の顔・姿の写真を取る

可能であれば、加害者の容姿や車両の特徴を写真に取っておけば、特定の手がかりとなります。

加害者が自動車ではなく自転車や歩行者で、止まるよう声掛けしても逃げていくような場合、必ず写真に収めておきましょう。

背格好や服装などを押さえられれば、街中の防犯カメラなどで本人特定できる可能性もあります。

警察に通報し、加害者の捜索を依頼

これまでご説明してきた通り、道路交通法上、非接触事故でも警察への報告義務は発生します。

速やかに警察へ通報し、事故内容や事故時の状況を報告するとともに、逃げ去った加害者の捜索も依頼しましょう。

なお、警察が作成する交通事故証明書は非接触事故による被害について、保険会社の補償を受ける際や、見つかった加害者と示談交渉を行う際も必要となります。

保険会社への連絡、病院の受診も忘れずに

保険会社へ事故の報告を行い、必要な手続きを確認します。

また、目立った外傷がなくても医療機関で診察を受け、健康状態を確認することも重要です。

加害者が特定できない場合、

非接触事故でよくある質問

非接触事故の加害者から言いがかりと言われたら?

非接触事故について、加害者が「言いがかりだ」と主張するケースは少なくありません。

非接触事故には、被害者・加害者の直接的な接触がない分、事故の立証や過失割合の判断が難航しやすい特徴があります。

加害者側が事故に対する自分の責任を否定する中で、被害者が事故状況に合った最適な補償を求めるには、事故当時の状況が正しく伝わる証拠や証言を通じて、加害者の危険な運転・行動が非接触事故を引き起こした要因であることを第三者にも理解できるよう立証していく必要があります。

そのためには事故現場の写真、ドライブレコーダーや防犯カメラ映像の確保など、事故発生時の状況を示す証拠を収集することが重要です。

もし事故現場を目撃した人がいれば、連絡先を聞いておくことで、事故発生時の状況に関して証言してもらうことも可能です。

これらの証拠は、後の示談交渉や調停・裁判など法的手続きに進んだ際に、事故の発生と加害者の過失責任を立証する上で有効です。

また、事故発生を速やかに警察へ通報するのも重要です。事故時の状況や被害者・加害者側双方の主張は実況見分調書あるいは供述調書として残されます。これらの調書は発生した事故の内容を立証するもので、過失割合の決定に大きく影響するとともに、示談交渉の段階になって加害者が主張を変えた場合、虚偽を見抜き言い逃れを防ぐことにもつながります。

非接触事故で後日警察から連絡が来ることはある?

非接触事故の場合でも、事故直後に警察へ通報し、運転者として適切な手続きを行っていれば、後日警察から連絡が来るケースはあまりないはずです。

しかし、追加の捜査が必要となった場合や、相手方から新たな証言が提出された場合など、状況によっては後日連絡があることも考えられます。もし事故後でも警察から連絡が来た場合は、誠実に対応することが重要です。

一方、事故直後に警察へ通報せずにその場を立ち去った場合、相手方による警察への通報により、後日「当て逃げ」「ひき逃げ」の疑いで警察から連絡が来る可能性はあります。

ケガがなくても非接触事故の損害賠償は請求できる?

非接触事故で身体的なケガがなくても、車両や積荷など物的損害が発生している場合、車両の修理費用や破損による評価損、車両が使えなくなったことによる休車損など、発生した損害に対して賠償請求することが可能です。

例えば、信号無視で飛び出した加害者を避けるため、急な回避行動を取ったところバイクがガードレールにぶつかり車体の一部が損傷した場合、その修理費用を相手方に請求できます。

ただし、被害が物的損害のみの場合、請求できるのはあくまで発生した物的損害についてのみです。物的損害に対して、慰謝料の請求は基本的に認められません。

慰謝料は事故による被害を受けたことへの精神的苦痛への慰謝を目的としたお金で、請求できるのは人身損害つまり怪我があった場合のみが基本です。

まとめ

非接触事故は、直接的な接触がないため、事故の立証や過失割合の判断が複雑になる傾向があります。

事故発生時には、速やかに警察への通報、事故現場の証拠の確保、保険会社への連絡、医療機関での診断を行い、適切な対応を心掛けることが重要です。

非接触事故の示談交渉や損害賠償請求で適正な補償・慰謝料を請求するには、交通事故対応に関する専門的な知識が求められます。

加害者や保険会社の主張に納得できない場合は、ぜひお近くの弁護士までご相談ください。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい