交通事故の治療の流れ【整形外科での診断から示談交渉~治療費の支払いまで徹底解説】

交通事故に遭った際の治療は、単に体の回復のためだけではなく、慰謝料や損害賠償の請求に直結する重要な手続きでもあります。

事故直後の初期対応から、整形外科での診断、治療の継続、示談交渉に至るまでの流れを理解しておくことで、安心して必要な治療を受け続けることができます。

本記事では、交通事故治療の一連の流れや注意点、治療費の支払い方法について詳しく解説します。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

目次[非表示]

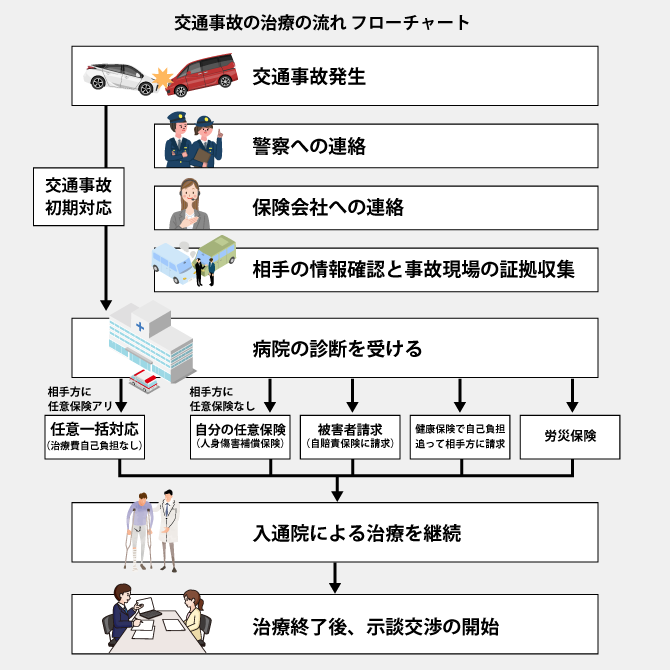

交通事故の治療の流れ

警察への連絡

交通事故に遭った場合、まず110番に連絡し、警察へ事故の発生を連絡してください。

交通事故発生時に初期対応を怠ると、必要な対応を行わなかったことを理由に、治療費や慰謝料、損害賠償の請求を保険会社に拒否されるおそれがあります。怪我人の有無に関わらず、必ず速やかに連絡するようにしてください。また、怪我人がいる場合は必ず人身事故として届け出を行いましょう。

届け出を行うことで、交通事故証明書を発行できるようになります。交通事故証明書は保険会社への保険金請求を行う際に必要となります。

保険会社への連絡

次に、自身が加入している自動車保険会社へ事故の発生を報告します。

被害者が任意保険に加入している場合、保険会社は相手方との交渉をサポートしてくれます。

相手方保険会社への対応や示談交渉をめぐる調整について保険会社にやり取りを任せることで、被害者は自分の怪我や被害回復など社会復帰のための準備になるべく専念することができます。

相手の情報確認と事故現場の証拠収集

事故の相手方の氏名・住所・連絡先・保険会社などを必ず確認し、可能であれば車検証や免許証の情報も確保しておきましょう。問題解決の交渉を行っていくため、相手方について正確な裏付けを取っておくことが重要です。

事故現場の状況証拠・証人をその場で確保しておく

また、事故現場の写真やブレーキ痕、事故発生時の周囲の状況をスマートフォンで撮影しておきましょう。事故の目撃者がいた場合、協力をあおぎ連絡先を教えてもらうようにしましょう。

これら事故現場で確保しておいた証拠と証人は、示談交渉や調停・裁判の場で事故時の状況について争いになった場合、被害者側の責任の有無および適正な過失割合を主張するための重要な根拠となります。

病院の診断を受ける

事故に遭った直後、痛みがなかったり、外傷が軽微であったとしても、必ず病院の診断を受けましょう。その際、受診するのは必ず整形外科、あるいは整形外科に対応する総合病院を選びましょう。

事故後すぐに病院を受診すべき理由は2つあります。ひとつは事故に遭った身体の安全のため、もうひとつは生じた身体症状が事故によるものであると怪我と事故の因果関係をハッキリ記録しておくためです。

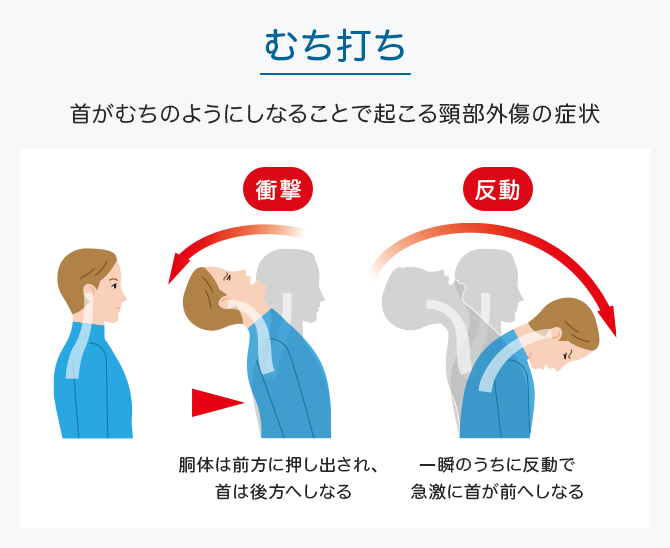

交通事故では、むち打ち症をはじめ、事故後いくらか時間が経ってから症状が現れるケースもあります。

事故直後にはほとんど痛みがないからと病院を受診しなかったものの、後から不調を感じて病院に行った場合、その不調が事故の影響によるものなのか、事故後の生活の中で生じたものなのか、事故から時間が空けば空くほど判断しづらくなります。

医師による診断書は、医療の専門家の見地から治療の必要性を証明する公的書類であり、交通事故の慰謝料や治療費の請求するのに不可欠です。救急搬送されるような明らかな怪我のない場合でも、速やかに病院を受診し、診断を受けることが重要です。

入通院による治療を継続

診断を受けたあとは、医師の指示に従い治療を継続します。

通院日数・頻度や治療内容は保険会社が慰謝料を算定する際の基準となります。もう痛みが収まったからと自己判断で通院を途中でやめたり、中断するのは避けましょう。

整形外科での診断をベースに、必要に応じてリハビリや整骨院での施術を併用するケースもありますが、必ず医師の指示を受けて治療を進めることが大切です。

治療終了後、示談交渉の開始

治療を続け事故による怪我の症状が完治した場合、あるいはこれ以上治療を継続しても症状が改善しない状態に達した場合、医師からは治療終了および症状固定を告げられます。

相手方との示談交渉は、この治療終了となった後から開始します。

示談交渉では

- 治療関係費:治療費、入院費、手術代、薬代など

- 通院交通費

- 休業損害:事故による休業で得られなかった収入の補償。

- 逸失利益:後遺障害が残った場合、将来にわたって失われる収入の補償。

- 車両の修理費、代車費用

- 慰謝料:入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料

などの項目について、実際に治療に要した金額・期間・被害内容をふまえて算定していくことになります。

慰謝料については、入通院日数に応じて金額が変わる入通院慰謝料、症状固定以後も症状が残存する場合は後遺障害等級認定の申請を行い等級認定が認められれば、後遺障害慰謝料の請求も認められます。

相手方が自動車保険に加入している場合、交渉の相手は自動車保険会社の担当者となるのが一般的です。保険会社は交通事故の示談交渉のプロであり、被害者の方がひとりで対応しようとすると被害者にとって不利な結果に持ち込まれるケースも多々あります。交通事故に強い弁護士に相談しながら進めることで、適正な賠償を受けられる可能性は高まります。

こちらも読まれています交通事故の示談とは?交渉の流れと注意点について解説 交通事故の加害者と被害者の間で、損害賠償などの交渉を行うことを示談と呼びます。その場で慌てて解決せず、きっちりと過失割合...この記事を読む

交通事故の治療はまず整形外科のある病院へ

先述の通り、交通事故で負った外傷・ケガについては、まず整形外科のある病院を受診することが非常に重要です。

医師による正確な診断・治療が受けられる

整形外科では医師が診察し、レントゲン・CT・MRIなどを用いた画像診断・検査を行えます。画像検査を用いることで、骨折・内出血・神経損傷など、交通事故による身体への被害を正確に把握できます。

事故被害の大きさを証明する客観的な証拠として、レントゲン・CT・MRIといった画像診断は非常に重視される資料となります。

診断書・後遺障害診断書の取得が可能

交通事故で入通院慰謝料・治療費・後遺障害慰謝料など損害賠償請求を行う際、医師が作成する診断書や後遺障害診断書は不可欠です。

これら診断書を発行できるのは被害者の診断を行った医師のみです。つまり医師が診断を行う整形外科なら診断書を作成できます。一方、同じ国家資格職であっても、柔道整復師が施術を行う整骨院・接骨院には、診断書を発行することはできません。

治療の必要性・相当性を医学的に証明できる

保険会社は、治療が「交通事故で受傷した怪我の治療として必要かつ相当」であることを求めます。

整形外科の医師による診断、処置、投薬や手術などであれば、当然ながらこの要件をクリアします。

一方、最初から整骨院だけに通ってしまったり、医師以外による医療行為を伴わない施術のみ受けるケースでは、施術の必要性を医学的に証明することができません。

保険会社からは医学的裏付けのない、不必要な治療とみなされ、補償の対象外とみなされる、あるいは認めたとしても補償額を下げられる恐れがあります。

通院中に病院を変更する場合

交通事故の怪我の治療のための通院を続ける中で、

- 今の整形外科での治療に満足できない

- 自宅・職場に近い病院に変えたい

- 治療設備の良い病院に行きたい

などの理由から病院を変更(転院)したくなることがあります。

転院は可能だが治療の継続性に留意を

被害者には病院を選ぶ自由があり、交通事故の治療を受ける病院を変更すること自体は法律上認められます。

ただし、転院の前後問わず、被害者が受ける治療は怪我の治療に必要かつ相当と判断できるものでなければなりません。

そのため、転院後の新しい病院で治療内容に変更があった場合(それまで行ってきた治療を中断する、あるいは新しい別の治療を取り入れるなど)相手方保険会社から治療内容変更の理由について説明を求められる可能性があります。

保険会社からは転院前の病院からの治療の継続性・一貫性が求められるため、軽々しくなんとなく気分での転院は避けるべきですが、どうしても病院の変更が必要な場合は、転院が必要な事情を保険会社に説明できるよう準備しておきましょう。

紹介状を取得することが望ましい

病院を転院する際は、前の病院の医師に事情を伝え、紹介状を作成してもらいましょう。

新しい病院に紹介状を提出することで、治療経過も正しく引き継がれ、治療の継続性・一貫性を保つ形で、スムーズに新しい病院での治療に移行することができます。

紹介状なしで転院すること自体は不可能ではありません。ただし、それまでの治療内容や検査結果が引き継がれず、再検査や適切な治療の遅れにつながります。新しい病院での治療再開までにタイムラグができる分、費用や時間のムダ、症状悪化のリスクも抱えることになります。

また、再検査結果が当初の検査結果と異なる内容となった場合、保険会社から正当な治療と認められず、治療費の支払いを打ち切られる可能性もあります。

保険会社に転院先を知らせる

新しい病院に通うことになった場合、その病院名や連絡先を必ず保険会社に伝えましょう。

通知を怠ると、事前の相談なく転院したことを、被害者側の一方的な治療の中断とみなし、保険会社に治療費の支払いを拒否されるおそれがあります。

転院するならできるだけ早い時期に

交通事故の怪我を治療する病院を変えるなら、できるだけ早い時期に転院を済ませるようにしましょう。

保険会社は過失割合や治療費の支払いを検討する上で、治療の経過もチェックします。

前の病院での治療開始以降、時間が経ってから転院する場合、交通事故による怪我の回復のために、その転院が本当に必要か、必要な場合それまで行ってきた治療が適正なものか、疑念を持たれやすくなります。

交通事故の発生から遅れたタイミングで転院し、治療方針を変更することになった場合、新しい病院としては事故発生直後の状況を把握しきれません。

最悪は診断書の作成を断られるケースもありえるため、転院はなるべく早く判断することが望ましいです。

通院日・治療内容の重複に注意

転院前後、治療や検査のため同じ日に複数の病院を受診すると、慰謝料算定の際に通院日数は「1日分」としかカウントされない場合があります。

また、重複する病院受診が多数ある場合、保険会社に「重複して、余計な治療をしている」とみなされ、治療費の支払いを打ち切られるおそれも出てきます。

治療費に関する保険会社との認識ズレを避ける上では、通院スケジュールはなるべく重複を避け、基本的にはメインで治療を行う病院は一箇所に統一する方が穏便です。

整骨院や接骨院など病院以外での治療の注意点

交通事故の怪我の症状緩和を目的として、整形外科での診断・治療と並行して、整骨院や接骨院を利用する場合があります。

実際「交通事故による怪我の痛み・症状改善」への対応を謳っている整骨院や接骨院も多数あります。

ただし、整骨院や接骨院は施術・治療を行うものの医療機関ではないため、利用する上で一定の注意は必要です。

最初から整骨院のみの受診はNG

整骨院は医師ではなく柔道整復師が施術を行います。

柔道整復師は医師ではないため、レントゲンやCT・MRIを利用した検査、薬品の投与、外科手術などの医療行為を行うことはできません。

そのため整骨院のみを受診しても、保険会社から医療行為と認められることはありません。

整形外科の医師から整骨院への許可を得ることが重要

痛み緩和などの目的で整骨院の施術を受けたい場合は、必ず整形外科や総合病院で診断を受けた上で、医師の許可を得た上で併用するようにしてください。

医師の許可・指示を受けて施術を受ける形であれば、整骨院の費用も治療費として保険会社に認めてもらいやすくなります。

無断での整骨院・接骨院の利用は保険会社から認められない場合も

整骨院での施術が過度であったり、症状固定後に通院を続けた場合、保険会社から「必要性がない」と判断され補償対象外とされる可能性があります。施術の範囲や期間はあらかじめ確認しておきましょう。

整骨院や接骨院は診断書を作成できない

当然ながら整骨院や接骨院でも施術時に患部の症状・状態チェックは行います。

ただし、柔道整復師は医師ではないため、そのチェックは医学的な診断としては認められず、診断書を作成することもできません。

交通事故の示談交渉・損害賠償請求、後遺障害の等級認定などで必要となる診断書は、必ず医師に作成を依頼する必要があります。

こちらも読まれています交通事故で整骨院に通院する場合の注意点とメリット、整形外科・整骨院・接骨院の違いも解説 交通事故で怪我をした場合、病院の診断を受け、医師の許可があれば、整骨院に通院することも可能です。ただし、整骨院は必ずしも...この記事を読む

交通事故の治療にかかる期間の目安

交通事故の治療が終わるまでにかかる期間は、怪我の内容・重症度によって異なりケースバイケースです。

交通事故による代表的な症状ごとの治療期間の目安は以下の通りです。

| むちうち(軽症~中程度) | 3か月程度 |

|---|---|

| むちうち(重症~後遺症の残存) | 3か月~6か月程度 |

| 打撲 | 1か月程度 |

| 骨折 | 6か月程度 |

| 靭帯損傷 | 1か月~6か月程度 |

| 高次脳機能障害 | 数ヶ月~数年 |

こちらも読まれていますむち打ち症の治療方法~必ず整形外科を受診し治療の方向を相談すること~ むち打ち症の治療は、まず病院の整形外科で検査を受け、交通事故との因果関係を明らかにし、診断を受ける。病院への通院が難しい...この記事を読む

保険会社の治療期間の目安はDMK136

交通事故の保険会社では交通事故の治療期間の目安として「DMK136」という言葉が使われることがあります。

これは

- D=打撲 1か月

- M=むちうち 3か月

- K=骨折 6か月

という交通事故による怪我の代表的症状の治療期間の目安をひとつの言葉にしたものです。

実際の交通事故の怪我では、症状内容や回復の個人差により治療期間が更に長くかかるケースもありますが、保険会社がこうした言葉を用意しているのは、交通事故被害者に対する治療費の支払いを打ち切るタイミングを見計らっているためです。

こちらも読まれています交通事故の通院をやめるタイミングはいつ?続けるか判断の目安について解説 交通事故に遭った場合、通院をやめるタイミングはどう判断すればいいのでしょうか?治療中なのに自己判断で、あるいは医師ではな...この記事を読む

通院中に保険会社から治療費の打ち切りを言われたら

DMK136のように、保険会社が定める基準を越えて治療が続いている場合、被害者は保険会社から治療費の支払いの打ち切りを通告される場合があります。

保険会社は

- それ以上の治療継続は過剰診療のおそれがある

- 症状改善が観られない場合、症状固定の可能性がある

- 際限ない治療費支払いコストの抑制

などを理由として主張して治療費支払いの打ち切りを通告してくるケースが一般的です。

保険会社側の立場からすれば、基準を越えて過剰な治療費支払いを避ける判断には一定の妥当性があるものの、基本的に治療費の打ち切りは保険会社側の事情・判断に基づいて行われます。すべてのケースで「被害者の回復経過をふまえてひとつずつ事情を考慮して判断している」とは必ずしも言えません。

もし医師の指示で治療を続けているにも関わらず、保険会社から治療費打ち切りを言い渡された場合、保険会社に言われるがままに治療を打ち切ってはいけません。医師が必要と診断している以上、その指示に従い、通院を継続してください。

保険会社が打ち切りを告げてきても、実際に被害者の方の状態を見て、治療の継続・終了を判断できるのは医師だけです。

医師が「まだ治療が必要」という判断であれば、診断書や意見書を作成してもらい、保険会社に提出することで治療費の支払い継続について主張・交渉することができます。

こちらも読まれています交通事故の治療費打ち切りは延長できる?対処法を解説 交通事故にあって通院が続いている中、保険会社から治療打ち切りを告げられたが、交通事故で負った怪我が治っておらず、まだまだ...この記事を読む

打ち切りを言われても、治療は最後まで継続する

それでも保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきた場合は、通常の健康保険で自己負担分を自費で支払っても治療を継続します。

打ち切り後でも治療費の請求は認められますし、認めてもらえない場合、調停・訴訟を行うこともできるでしょう。

保険会社の主張を受けて見切りで治療を止め、身体的な問題や後遺症が残ったとしても、その不調を救える者はいません。

まずは交通事故による怪我から十分に回復すること、その上で診断書などを通じて医学的に必要な治療だったことを正しく証明することが重要です。

交通事故の治療費の支払い

交通事故の治療費は誰が払うのでしょうか。加害者である相手方に支払わせることはできるのでしょうか?

交通事故で怪我をした場合、治療費の支払い方法は「加害者が任意保険に加入しているかどうか」で大きく変わります。

被害者としては、自己負担を最小限に抑え、適正に治療を受け続けるために、それぞれのケースで利用できる制度や請求方法を把握しておくことが大切です。

相手方が任意保険に加入している場合(任意一括対応)

加害者が任意保険に加入していれば、加害者の保険会社が「任意一括対応」として、病院への治療費を直接支払ってくれるケースが一般的です。これにより被害者は病院の窓口で治療費を支払う必要がなくなり、実質的に負担ゼロで治療を継続できます。

被害者にかかる過失割合が1割~3割程度であれば相手方保険会社の任意一括対応で進められるのが一般的です。自分の過失が4割以上の場合や過失割合に争いがある場合は、任意一括対応を拒否されるケースもあります。

また、交通事故の怪我の治療が長期化した場合、保険会社の判断で任意一括対応を打ち切られることがあります。

その場合、被害者が他の方法(自賠責保険の被害者請求、健康保険利用など)で治療費を確保する必要があります。

相手方が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に加入していない場合、当然ですが相手方保険会社に任せる任意一括対応は利用できません。そのため、他の方法で治療費をまかなう必要があります。

自分の加入している任意保険を使う

被害者自身が任意保険(人身傷害補償保険など)に加入していれば、これを利用することで治療費をカバーできます。

人身傷害補償保険は、自分に過失がある場合でも契約内容に従って治療費や慰謝料が支払われるため、安心して治療を受けられます。

加害者の自賠責保険に治療費を請求する(被害者請求)

任意保険が使えない場合でも、加害者が加入している強制保険である「自賠責保険」に請求することが可能です。

このように交通事故の被害者が加害者加入の自賠責保険会社に直接、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料などを請求する方法のことを「被害者請求」と呼びます。

自賠責保険は、被害者から直接の請求を認めており、治療費・休業損害・慰謝料などの合計で上限120万円まで補償してもらえます。

また、任意保険も、可能な範囲については自賠責保険を利用しており、自賠責保険は交通事故の損害賠償において、直接間接問わず基本的な補償として広く使用されます。

こちらも読まれています交通事故の被害者請求とは?自賠責保険に直接請求するメリット・注意点・手続きの流れ 被害者請求とは、加害者が加入している自賠責保険に対して、被害者自身が直接、治療費や慰謝料などの支払いを求める手続きのこと...この記事を読む

健康保険を使って自己負担で治療、追って相手方に請求する

通常、病気や怪我で医者にかかる場合と同じように、健康保険を使って交通事故の治療を行うこともあります。

相手方が任意保険に加入していない場合や、

窓口での自己負担は3割(高齢者は1~2割)で済み、後日相手方に請求できます。

ただし、自由診療と比べて診療内容や請求できる金額に制限が出ることがあります。費用を抑えて治療を続けたいときに有効な手段です。

労災保険を利用する

業務中や通勤中に交通事故に遭った場合は、労災保険を利用できます。治療費は全額労災保険でカバーされ、自己負担はありません。

ただし、診断・治療の最初から自己負担なしで受診できるのは労災保険の指定病院のみです。

近隣に指定病院がない等、指定病院で治療を受けられない事情がある場合は、指定病院以外の病院で治療費を一時的に立て替える形で受診することになります。

その際、支払う治療費は全額負担となります。(健康保険を利用できないため、3割負担にはなりません。)

病院で発行された全額負担の領収書を、労働基準監督署に対して「療養の費用」として請求することで、治療後でも還付を受けられるため、最終的には自己負担なく治療を受けることができます。

また、通勤災害や業務災害として認められるため、相手方が無保険でも費用負担を避けられるのも特徴です。

交通事故の治療に関する注意点

その他、交通事故の治療に関して注意しておきたい点をQA形式でまとめておきます。

交通事故の治療は途中で中止しても大丈夫?

自己判断で治療を途中で中止するのは望ましくありません。痛みが軽くなったように感じても、治療を継続しなかったことで症状が悪化したり後遺障害が残ったりする可能性があります。

また、保険会社や裁判所は「通院日数・治療期間」を慰謝料や損害賠償額を算定する重要な基準としています。

途中で治療をやめると「そもそも本当に治療が必要だったか」と疑問視され、慰謝料や治療費の補償が減額されるリスクが発生します。

治療を続けるかやめるかは必ず医師の判断を仰ぎ、医師が「治療終了」あるいは「症状固定」の判断を受けてから終了するようにしましょう。

湿布や痛み止めの処方だけでも治療に入る?

湿布や痛み止めといった投薬のみでも「治療」として扱われます。通院して処方を受けた場合は診療行為として記録に残るため、慰謝料や治療費請求の対象になります。

ただし、処方のみの通院ばかりがあまりに長期間続いていると「漫然治療」の可能性を保険会社から疑われるおそれもあります。

できれば医師の指導に基づき、投薬だけでなく、検査・リハビリ・理学療法など、経過観察も含め継続的な治療を行われる方が、保険会社からの理解は得やすいでしょう。

いずれにしても、医師が診療を行い処方箋を出している以上、法的には治療として認められます。

治療が長引いて支払いが困難になった場合は?

交通事故による負傷の治療が長引き、仕事にも支障が出た結果、治療費や生活費などの出費に困ることがあります。

当座の出費にも困るような場合、被害者は直ちに政令で定める金額(死亡した者に290万円、傷害を受けた者は傷害の程度に応じ40万円、20万円、5万円)を仮渡金として自賠責保険会社に請求することができます。その際は、示談交渉前あるいは損害賠償責任の有無や過失割合を巡り係争中で、また損害賠償額が確定する前でも請求は認められます。

医師に「仮渡し用の診断書」(入院や治療の見込み日数が分かるもの)を記載してもらい、請求書とともに自賠責保険会社に提出すれば、1週間程度で迅速に支払われます。

仮渡金の性格は損害賠償額の一部先渡しです。したがって、損害賠償額が仮渡金の額を下回ったときは、その差額(過払分)を返還する義務を負う点には注意が必要です。

まとめ

交通事故の治療は、事故直後の初期対応から病院での診断、通院による治療、そして示談交渉に至るまで、すべてが補償の根拠となる大切なプロセスです。

自己判断で通院を中断したり、保険会社からの打ち切りにそのまま従ってしまうと、適正な補償を受けられないリスクがあります。

交通事故に詳しい弁護士であれば、治療から後遺障害等級認定、示談交渉まで、交通事故への対応全体について、効果的で適切なサポートを提供します。

交通事故に遭って治療を進める中で、不安を感じた場合や治療費・慰謝料の請求に疑問がある場合は、早めに弁護士までご相談ください。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい