交通事故の示談において口約束(口頭示談)は絶対にやめましょう

交通事故の示談は、たとえ口約束だけでも、加害者と被害者の合意があれば成立するとされています。

例えば、事故が発生した直後に相手の運転手が「怪我の治療費と車の修理代、全部込みで○○万円払いますから、それで済ませてくれませんか?」などと持ちかけ、その場で納得して現金を受け取る、または後日になって相手から振り込みを受けた時点で、示談は成立したものと見なされます。

目次[非表示]

口約束やメモの示談には絶対に応じないこと!

交通事故を起こした相手が任意保険に加入していて、保険会社と交渉をする場合や、弁護士が間に入った場合は口約束での示談成立などはあり得ませんが、事故の当事者同士が口頭で交わした約束も、事故当事者が成人同士であった場合、示談が成立したとされます。

被害の額、治療費、後遺障害の有無が確定するまで待つ

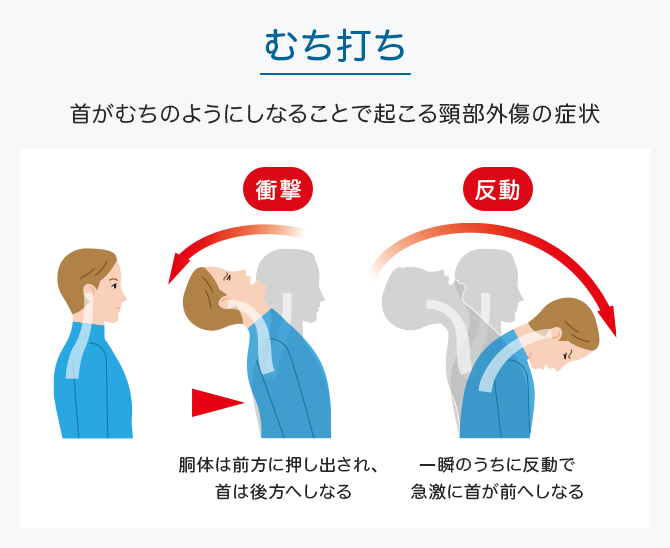

事故直後に口約束やメモなどで示談成立となった場合、自動車の修理代が思いのほかかかってしまった時、通院が長引いて治療費が予想を上回った時、後に後遺障害が判明した時などでも、損害賠償金を増額させることはできません。

また、示談書というタイトルではなく、念書や覚書と書かれていても、署名捺印してしまえばその内容は示談として有効なものになってしまいます。

また、示談書というタイトルではなく、念書や覚書と書かれていても、署名捺印してしまえばその内容は示談として有効なものになってしまいます。

このような事態を避けるため、安易な交渉は行わず、損害賠償金や後遺障害の症状が確定するまで待ち、当事者双方が納得するまで話し合いを続け、その内容をきっちりと示談書に取りまとめることが必要です。

示談書を作成する時期は?

被害者の後遺障害などが確定する病状固定のタイミングが良い

病状固定を急がせる保険会社もあるようですが、その後の治療費や休業損害などは支払われなくなるので、専門性の高い医者としっかり相談して決めることが大切です。

病状固定を急がせる保険会社もあるようですが、その後の治療費や休業損害などは支払われなくなるので、専門性の高い医者としっかり相談して決めることが大切です。

示談交渉が長引いてこじれたら、次は調停となり、それでも決着がつかなければ最終的には裁判になってしまいます。

しかし調停や裁判が煩わしいからといって、安易に妥協し示談書を作成してしまうと、後で何かあっても、損害賠償の増額を請求することはできません。

示談には時効があるので注意!

交通事故に遭い重い怪我を負い、入院生活が長引いてしまった場合には病状固定も難しく、示談までに時間がかかることもあります。しかし、自賠責保険の保険金請求は、事故の翌日から2年という時効があります。

また、示談自体にも時効があり、事故を起こした日から起算して3年が示談の事項と民法で定められています。

損害賠償の権利が失われてしまう可能性があるので注意が必要です。

こちらも読まれています損害賠償請求権の時効はどのくらい?時効が心配な場合はどうしたら良い? 交通事故の当事者、特に被害者の立場では、示談交渉はじっくりと時間をかけた方が良い。しかし時間をかけ過ぎると、損害賠償請求...この記事を読む

正式な示談交渉をし、お互いに納得した内容を示談書に書く

示談交渉においては、相手のペースに乗ることなく、自分が受けた事故の損害が把握できてから正式な話し合いを持ち、合意した内容を明文化した示談書を作り始めるようにしましょう。

示談交渉では相手に必要以上に譲歩する必要はありません。

しっかり自分の損害や怪我、後遺障害を主張する

人身事故になれば加害者には刑事責任も生じ、裁判になる場合もあります。

しかし被害者は一生傷を負って生活していかなくてはならない場合もあるので、自分に有利な条件はできるだけ主張するようにしましょう。

示談書に書くべき内容

示談書は私文書ですから、決まったフォーマットはありません。文書作成のテンプレートを利用しても大丈夫ですし、弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

しかし後日のトラブルを回避するために、次の事項は必ず盛り込みましょう。

1)事故の事実内容について

- 事故の発生日時、事故の発生した場所(住所)、加害者の車両登録番号など、事故の発生状況(具体的に、詳しく)

2)示談内容について

- 加害者が被害者に、損害賠償金や慰謝料を、いつまでにどのような方法で支払うのか(振り込みの場合は口座番号、振込手数料の負担なども含め)

- 加害者と被害者の損害額、過失割合

- 前もって支払われた損害賠償金や慰謝料があればその額と残額

3)支払いが行われない場合について

- 指定の期日に損害賠償金や慰謝料が支払われない場合、違約金や遅延損害金の利率など

4)示談後の後遺障害発生について

- 示談後に、当該交通事故が起因となる後遺障害が発生した場合、別途協議し損害賠償金や慰謝料を支払う旨

5)清算条項について

- 示談書に記載された内容以外は、被害者と加害者間の債務債権がなく、今後一切の請求をしない旨

6)示談書を作成した日時、加害者と被害者の氏名(自著)・押印

この示談書を、加害者側1通と被害者側1通の合計2通作成します。

間違えて記入してしまった場合は横二重線で訂正し、示談書に押印するものと同じ双方の印鑑で訂正印を押します。印鑑はゴム製ではなく、印鑑証明書が取れる実印を使用しましょう。

こちらも読まれています交通事故の示談内容には違約条項は必須?あらゆるケースを想定した示談交渉を 示談書で定められた損害賠償金や慰謝料の支払いが行われない場合があります。そうした事態に役立つのが違約条項など、示談書に書...この記事を読む

示談交渉はかなりの労力を要するもの

実際に、示談書を自分で作成しなければならない事故は少ないと考えられます。しかし、自身が自動車保険に加入していない場合、多くの場合は被害者となるわけですが、自分で交渉を行う必要が生じてきます。

交通事故の被害者となって怪我を負い、肉体的にも精神的にも辛い状況で、これらの示談交渉を自身のみで進めることは容易ではありません。

加害者は保険会社の代理人を通して示談交渉を行うのが一般的で、プロの交渉人相手に事故に遭ったばかりの一般人が有利な交渉ができるとは考えにくいところです。

人身事故では特に損害賠償金や慰謝料が高額になってきますので、交通事故を得意とする弁護士など、専門家に相談するのが得策です。弁護士は裁判の時だけ活躍する職業ではありません。

示談書は公正証書にしておくことが重要!

被害者と加害者の双方が記名捺印した示談書は、公証役場を利用して公正証書にしておくことが推奨されます。

示談書は私文書で、定められた賠償金や慰謝料の支払いが行われなかったからといって強制力は持たず、実行させるためには裁判を起こす必要があるのです。

こちらも読まれています示談書を公正証書化する方法とは?公正証書化するメリットについても解説 示談交渉を進め合意した後に示談書を作るだけでは、万が一加害者が示談条件を履行しなかった場合、改めて裁判を起こす必要がある...この記事を読む

公正証書とは

公正証書とは、公証役場にいる法律の専門家である公証人が、公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。

公正証書とは、公証役場にいる法律の専門家である公証人が、公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。

公正証書は公文書となり、記載されている債務者(交通事故の場合は加害者)が金銭債務の支払いを怠ると、直ちに強制執行手続きに移れるものです。示談書はあくまでも私文書ですから、加害者が支払いを行わなかった場合は裁判を起こす必要があります。

公正証書の作成方法

当該交通事故の当事者双方が公証役場に行き、公証人に作成を依頼します

持参するものは、示談書、実印、印鑑証明書、免許証などの身分証明書で、代理人でも依頼可能ですが、その場合は実印が押してある委任状、依頼した方の印鑑証明書、代理人の印鑑証明書が必要です。また、公正証書作成には手数料が必要です。

示談による損害賠償金や慰謝料の金額が100万円以下の場合は5,000円、100万円超200万円以下は7,000円…と、示談金によって異なりますので、事前に公証役場に確認しましょう。

公正証書を作成するメリット

示談書は被害者と加害者で作れてしまうものですから、万が一間違いがあっても気が付かないことがあります。

公正証書は法律の専門家が内容を確認して作成しますので、内容に誤りがあることはまずないと考えられます。また示談書は個人で作成可能なものなので、偽造の可能性がないとは言えず、公正証書とすることで確実性が増します。

公正証書は公文書であるため、示談後のトラブルが発生した場合の証拠能力が高く、強制的に示談金を支払わせる強制執行力があります。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい